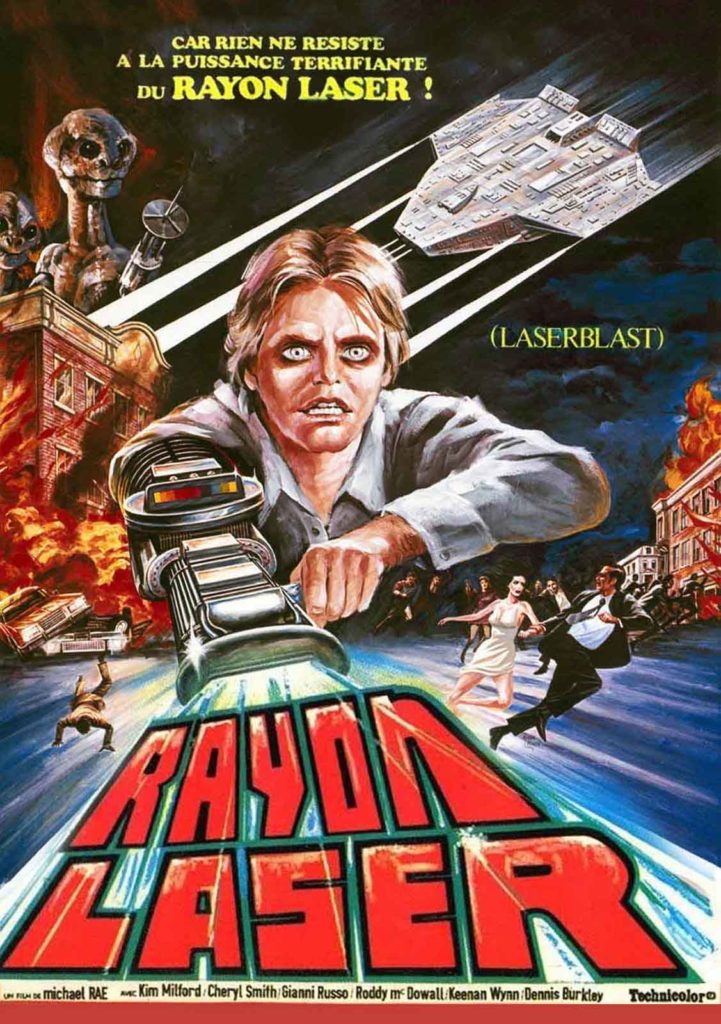

Engagés dans une course-poursuite, des extra-terrestres reptiliens oublient sur notre planète une arme redoutable qui atterrit entre les mains d'un jeune homme solitaire…

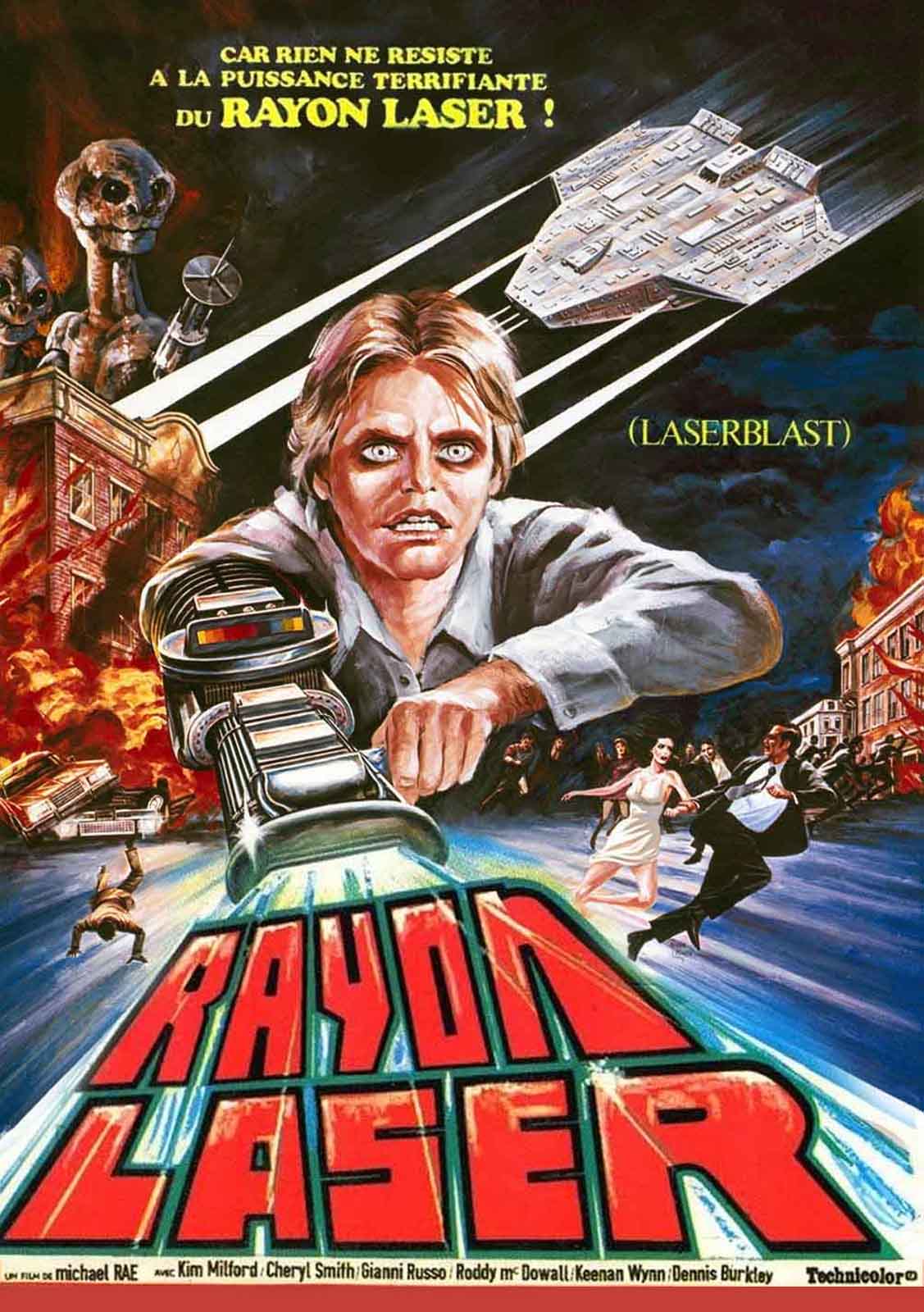

LASERBLAST

1977 – USA

Réalisé par Michael Rae

Avec Kim Milford, Cheryl Smith, Gianni Russo, Ron Masak, Dennis Burkley, Barry Cutler, Mike Bobenko

THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA CHARLES BAND

Charles Band, grand fan de science-fiction et d’effets spéciaux, est à l’origine de presque tous les scénarios des films qu’il produit. Pour Rayon Laser, il a eu une petite idée amusante, certes, mais un peu courte pour en tirer un film d’une heure et demie. Tout commence lorsque deux extra-terrestres reptiliens en poursuivent un troisième aux allures humanoïdes jusque sur la Terre, où ils le désintègrent. Ils repartent en oubliant le canon laser que portait leur ennemi. Un jeune homme, brimé et rejeté par les siens, découvre l’arme. Son acquisition le métamorphose en un monstre avide de meurtres et ivre de vengeance auprès de tous ceux qui l’ont humilié… Voilà pour le scénario de Rayon Laser, qui pourrait aisément tenir sur un timbre-poste. Comme en outre les comédiens sont de toute évidence des amateurs «dirigés» par un réalisateur qui l’est visiblement lui aussi, que la qualité de l’image est à peu près celle d’un film super 8, que le travail sur l’éclairage est inexistant et que les décors sont d’une banalité extrême, Rayon Laser ne serait qu’une curiosité anonyme tombée dans l’oubli si David Allen et Randy Cook, spécialistes de l’animation image par image et des effets visuels, ne l’avaient agrémenté de quelques séquences mémorables, lesquelles viennent régulièrement ponctuer le récit.

Ces passages mettent en scène les deux créatures extra-terrestres qui sont involontairement à l’origine du «drame». « Ce n’était pas un film passionnant c’est le moins qu’on puisse dire », nous avouait Randy Cook, « mais les créatures, sculptées par Jon Berg, étaient très réussies et avaient beaucoup de caractère. » (1) Celles-ci, affublées de longs cous et d’une queue atrophiée, ont des allures de tortues bipèdes sans carapace. Leurs yeux globuleux clignent comme ceux des oiseaux et leurs mains reptiliennes sont ornées de trois doigts griffus. « Charles Band aimait beaucoup l’animation et notamment les films de Ray Harryhausen », nous expliquait David Allen. « De toute évidence, des acteurs costumés auraient coûté moins cher que des figurines animées, mais cette solution aurait été moins originale et moins imaginative. » (2) Franchir le pas de la stop-motion pour Charles Band n’est pas simple, dans la mesure où le jeune producteur aime tourner ses films très vite. Or le procédé de l’animation est très lent. Mais l’enthousiasme de David Allen – qui deviendra l’un de ses collaborateurs de longue date -, l’énorme effort financier que ce dernier concède pour entrer dans le budget très modeste du film et le souvenir ému des films de Ray Harryhausen emportent le morceau.

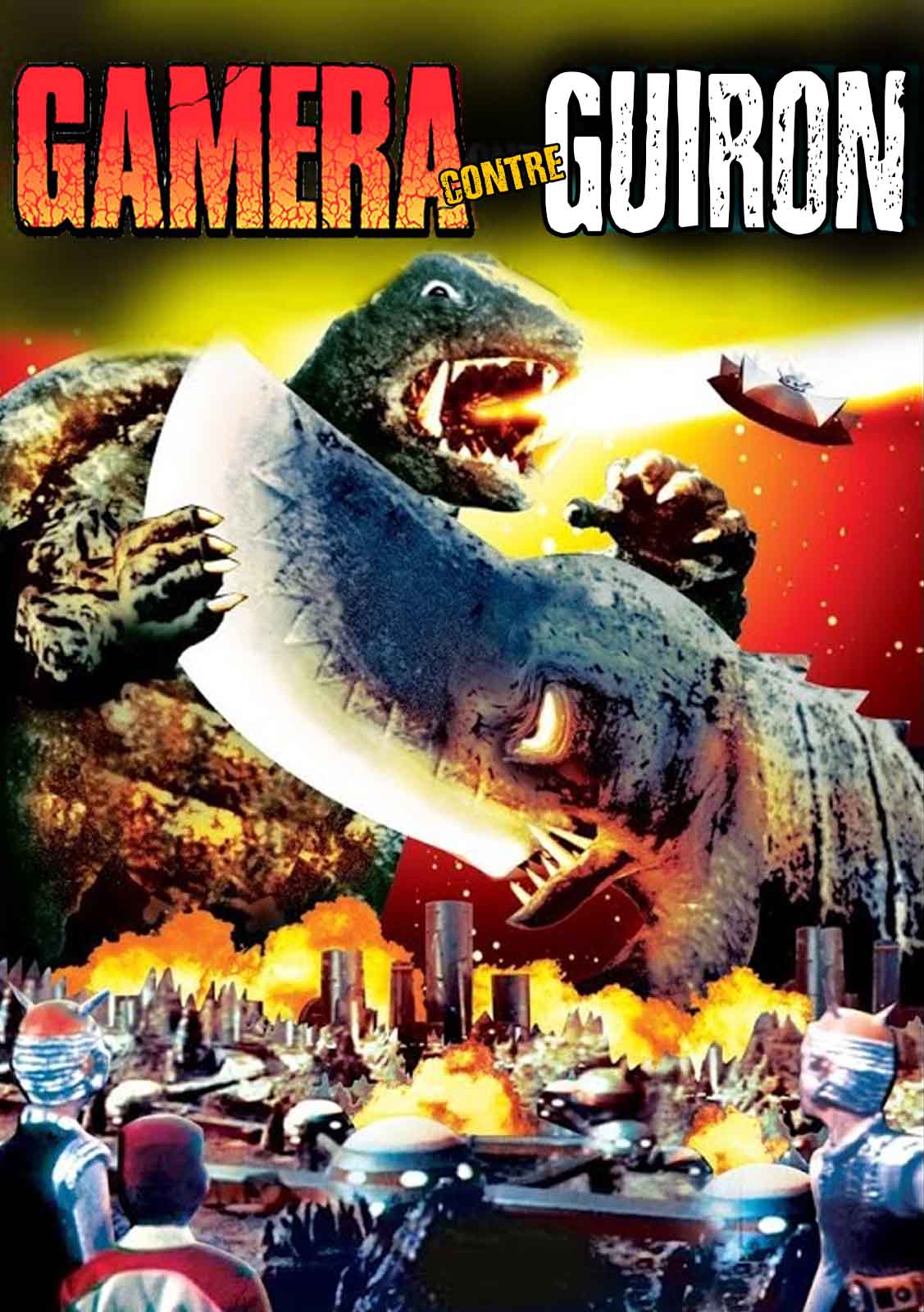

Des tortues géantes en stop-motion

Les créatures extra-terrestres sont animées avec une certaine subtilité, communiquant entre elles en émettant des bruits étranges. Ce sont elle qui ont permis à Rayon Laser de passer à la postérité et de générer un certain culte. Après le prologue, les aliens interviennent régulièrement toutes les vingt minutes en simples spectateurs du haut de leur vaisseau spatial, histoire de tirer le public de sa torpeur, avant de survenir au bout d’un temps jugé suffisamment long par les scénaristes afin de donner au récit une fin abrupte, déchirante pour les protagonistes et quelque peu secourable pour le spectateur. Car celui-ci, entre les trop brefs plans d’animation, aura été obligé de subir des séquences un tantinet soporifique, parfois égayées par l’apparition de Roddy McDowall, échoué là pour une raison qu’on ignore. Pour l’anecdote, Charles Band entend parler de La Guerre des étoiles pendant le tournage de Rayon Laser et en découvre la bande-annonce grâce à un ami monteur. Epoustouflé par ces images, il décide de concocter un petit clin d’œil et imagine donc la fameuse scène dans laquelle Kim Milford pulvérise avec son bras-laser une grande affiche de Star Wars. Sympathique nanar, Rayon Laser peut s’apprécier comme un plaisir coupable. Il fut accompagné lors de sa sortie d’un magnifique poster maintes fois décliné lors de ses distributions successives en VHS puis en DVD.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en mai 1999

(2) Propos recueillis par votre humble narrateur en avril 1998

© Gilles Penso

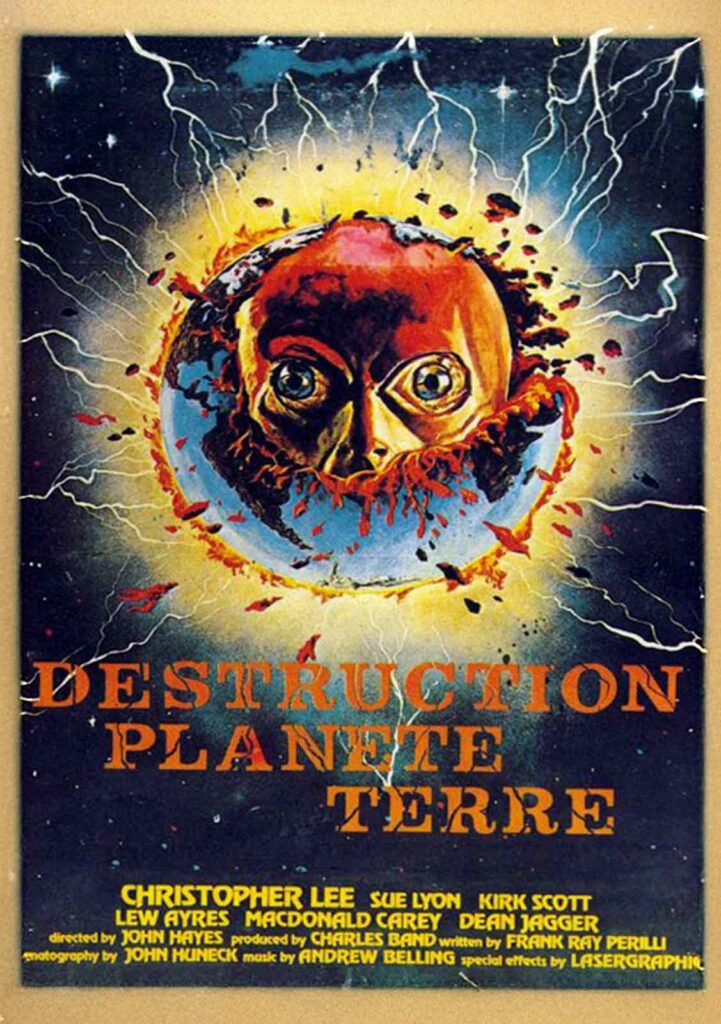

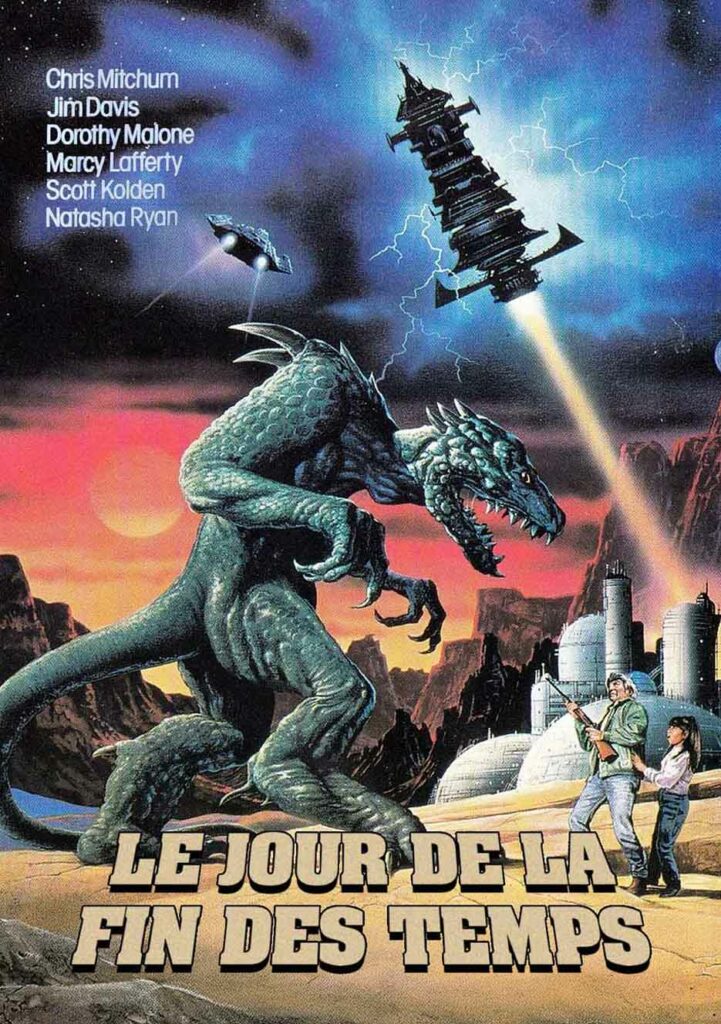

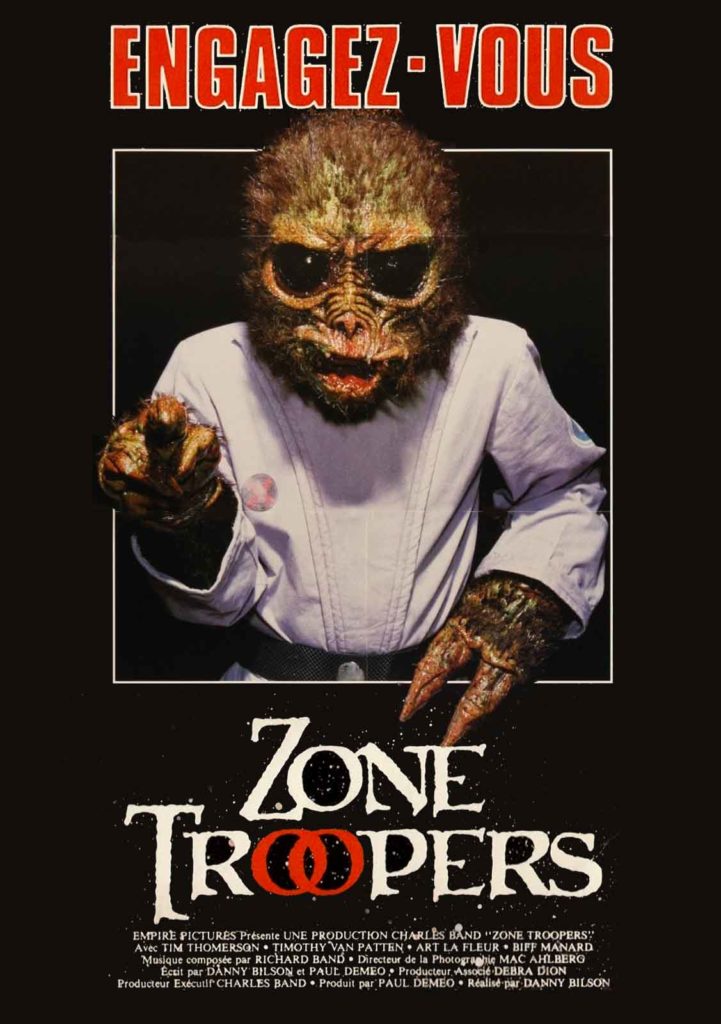

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article