Jack Black et Paul Rudd s’agitent dans cette parodie/suite/reboot improbable du film de serpent géant de 1997…

ANACONDA

2025 – USA

Réalisé par Tom Gormican

Avec Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello, Ione Skye, Rui Ricardo Diaz, John Billingsley, Sebastian Sero

THEMA REPTILES ET VOLATILES I SAGA ANACONDA

Sur le podium des projets cinématographiques les plus improbables et les plus incongrus de ces dernières années, Anaconda version 2025 occupe une jolie place. Car enfin, qui donc a pu penser que la mise en production d’une parodie du semi-nanar réalisé par Luis Llosa en 1997 était une bonne idée ? À part la présence en tête d’affiche de Jennifer Lopez, les cabotinages de Ice Cube et Jon Voigt et ce serpent géant mi-numérique mi-mécanique déjà daté à l’époque de la sortie du film, il n’y avait déjà pas grand-chose de mémorable à se mettre sous la dent dans l’Anaconda original. Les quatre séquelles dont il fut bizarrement affublé, toutes plus anecdotiques les unes que les autres, s’échinèrent d’ailleurs à prouver les limitations de son concept. Alors pourquoi un reboot comique ? Et pourquoi convoquer deux stars – en l’occurrence Jack Black et Paul Rudd – pour en tenir la vedette ? Que s’est-il passé chez Sony Columbia pour qu’un tel projet soit validé ? Il faut croire que Sanford Panitch, patron du studio, trouva l’idée judicieuse. Toujours est-il que Tom Gormican, sur la foi de son sympathique Un talent en or massif (avec Nicolas Cage dans son propre rôle) eut le feu vert pour se lancer dans cet étrange objet filmique, avec à sa disposition un confortable budget de 45 millions de dollars.

Jack Black incarne Doug, qui végète dans une petite société spécialisée dans les vidéos de mariage, alors qu’il n’aime que les films d’horreur et rêve d’en réaliser depuis toujours. Paul Rudd, lui, campe Griff, un acteur de seconde zone qui cherche désespérément à percer mais rate la plupart de ses auditions. Amis depuis l’enfance, à l’époque où ils tournaient des films amateurs (notamment leur « chef d’œuvre » consacré à un Sasquatch), tous deux sont des fans inconditionnels du film Anaconda, qui berça leurs jeunes années. Or Griff vient de manière totalement invraisemblable d’en récupérer les droits. Et il propose à Doug d’en profiter pour en réaliser un reboot, façon « cinéma indépendant ». Les deux compères partent donc en Amazonie, caméra au poing, accompagnés par leurs amis de longue date Kenny (Steve Zahn) et Claire (Thandiwe Newton). Sur place, ils entrent en contact avec un dompteur de serpent (Selton Mello) ainsi qu’avec une jeune Brésilienne traquée par des trafiquants (Daniela Melchior) qui met un bateau à leur disposition. Le tournage commence bien, mais un anaconda grand comme un dinosaure rôde dans la jungle et dévaste tout sur son passage…

Serpent à sornettes

On ne s’attendait pas à grand-chose, donc la déception n’est pas très grande. Il n’en demeure pas moins que cet Anaconda à mi-chemin entre la séquelle, le remake meta, le reboot et le pastiche nous laisse de marbre. Certes, Jack Black et Paul Rudd font le job et semblent beaucoup s’amuser. Mais ce n’est évidemment pas suffisant pour provoquer l’hilarité des spectateurs. Entre deux gags patauds et une poignée d’attaques spectaculaires du reptile titanesque, il n’est pas interdit d’étouffer quelques bâillements ou de regarder sa montre. Le film donne surtout l’impression de n’aller nulle part, comme s’il avançait en pilote automatique, tellement confiant dans l’absurdité de son concept et dans l’abattage de son casting qu’il en oublie de s’articuler autour d’un scénario digne de ce nom. Or le choix de la farce burlesque n’exclut pas la rigueur d’écriture, bien au contraire. D’ailleurs, même dans un cadre aussi parodique, comment croire à des personnages vouant un tel culte au film Anaconda ? L’idée est aussi peu crédible que celle du groupe de jeunes adultes qui idolâtrent Arthur et les Minimoys dans Arthur : Malédiction. Bien sûr, cet Anaconda cligne souvent de l’œil vers le film original mais aussi vers Jurassic Park (les tenues des acteurs, le plan du rétroviseur) et quelques classiques du cinéma de genre (les posters d’Inferno et du Blob accrochés dans le bureau de Doug). Voici donc une entreprise sympathique, certes, mais parfaitement facultative, à l’image de la bande originale gentiment exotique composée par David Fleming.

© Gilles Penso

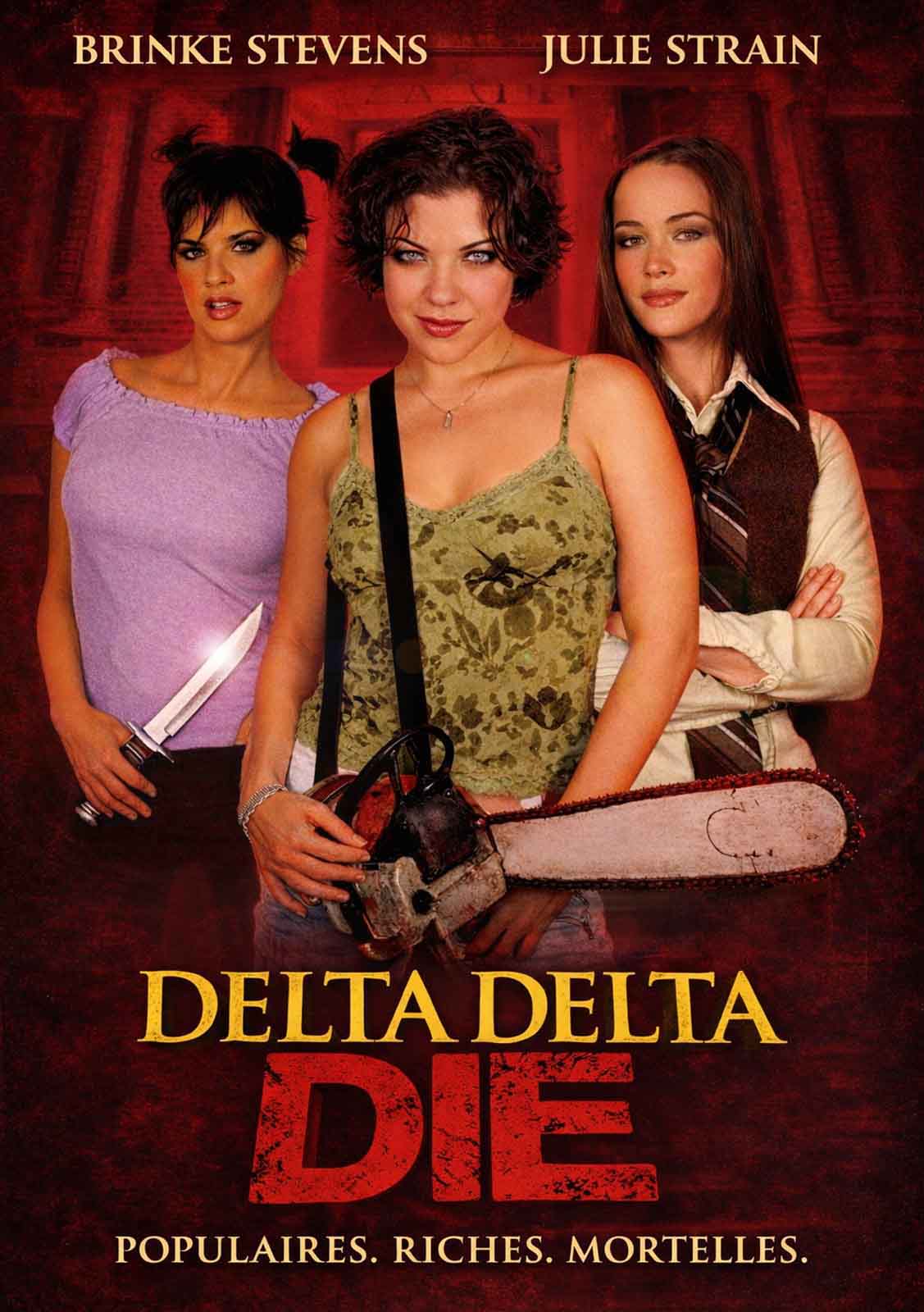

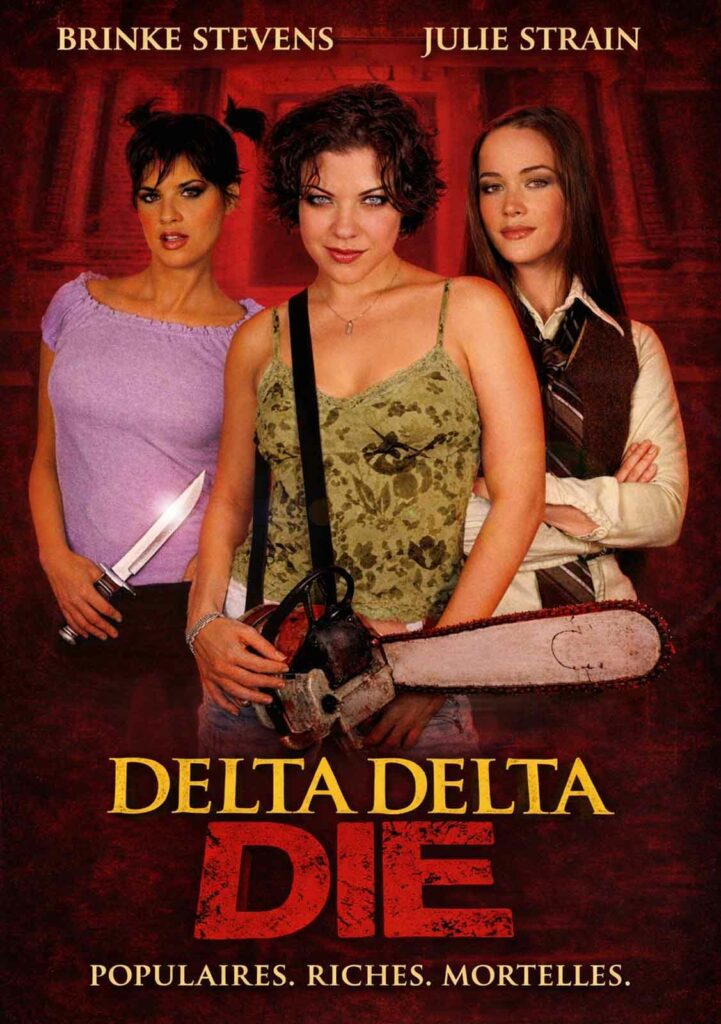

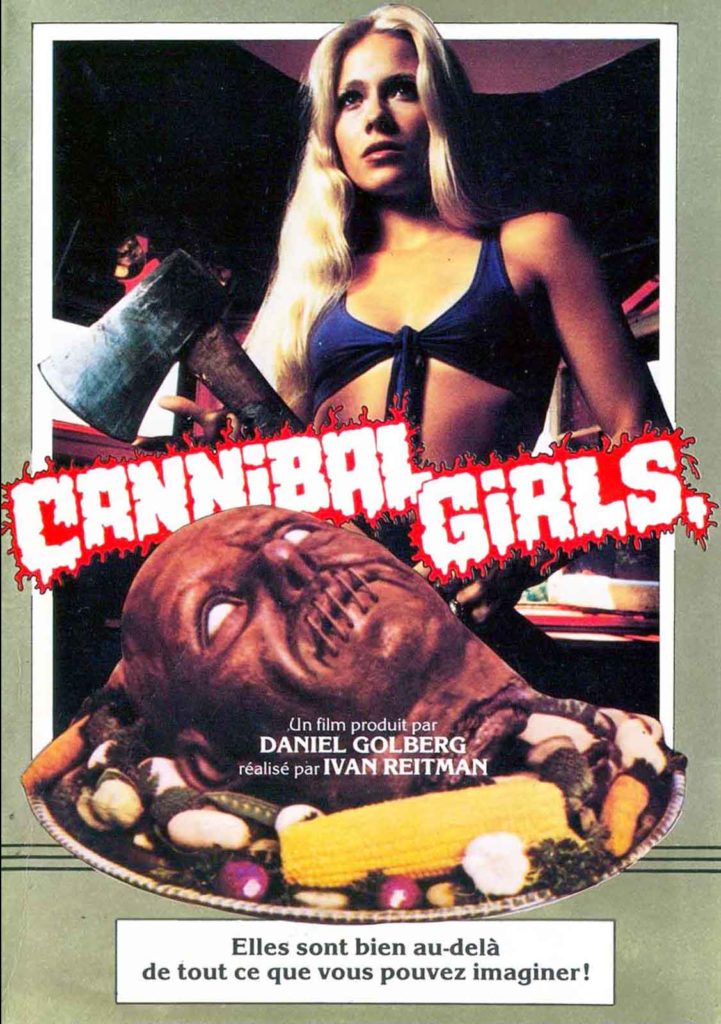

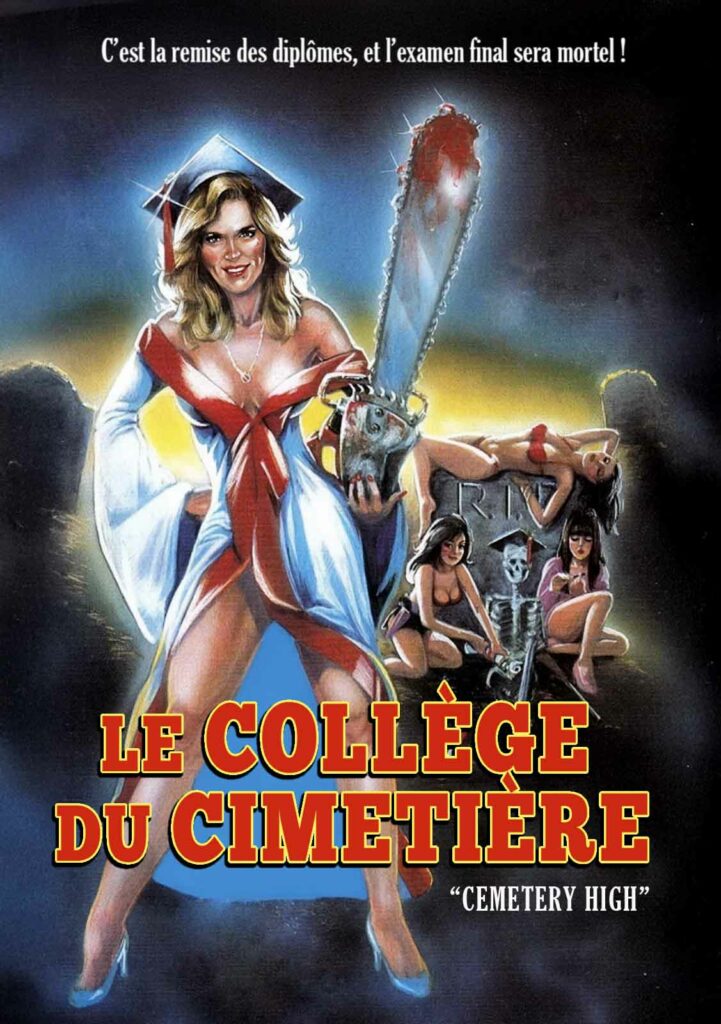

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article