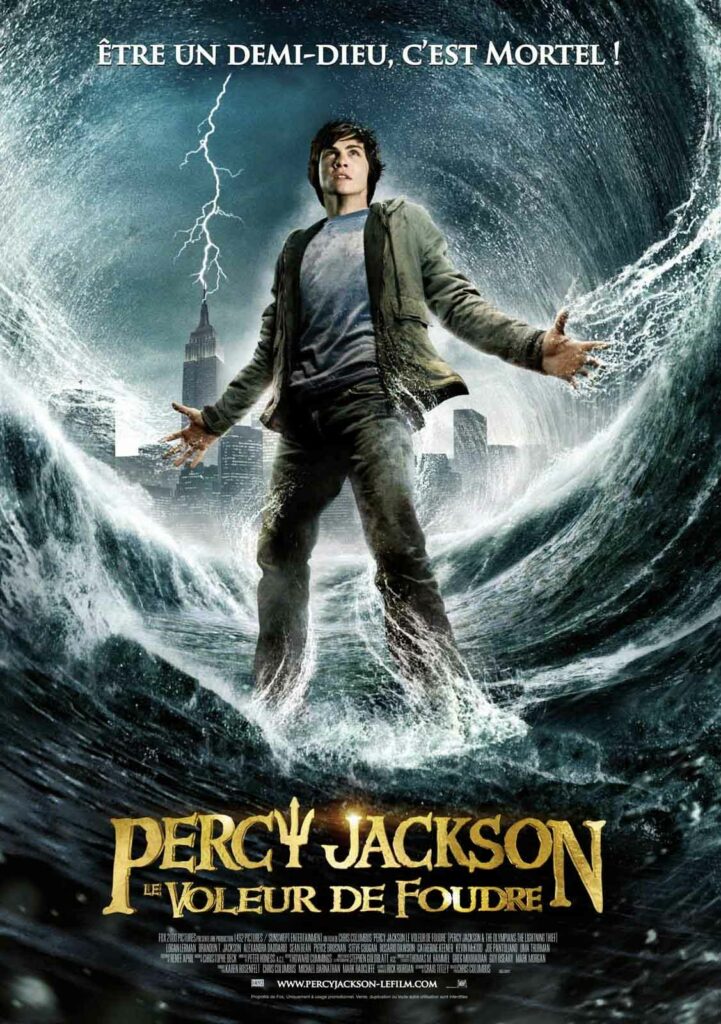

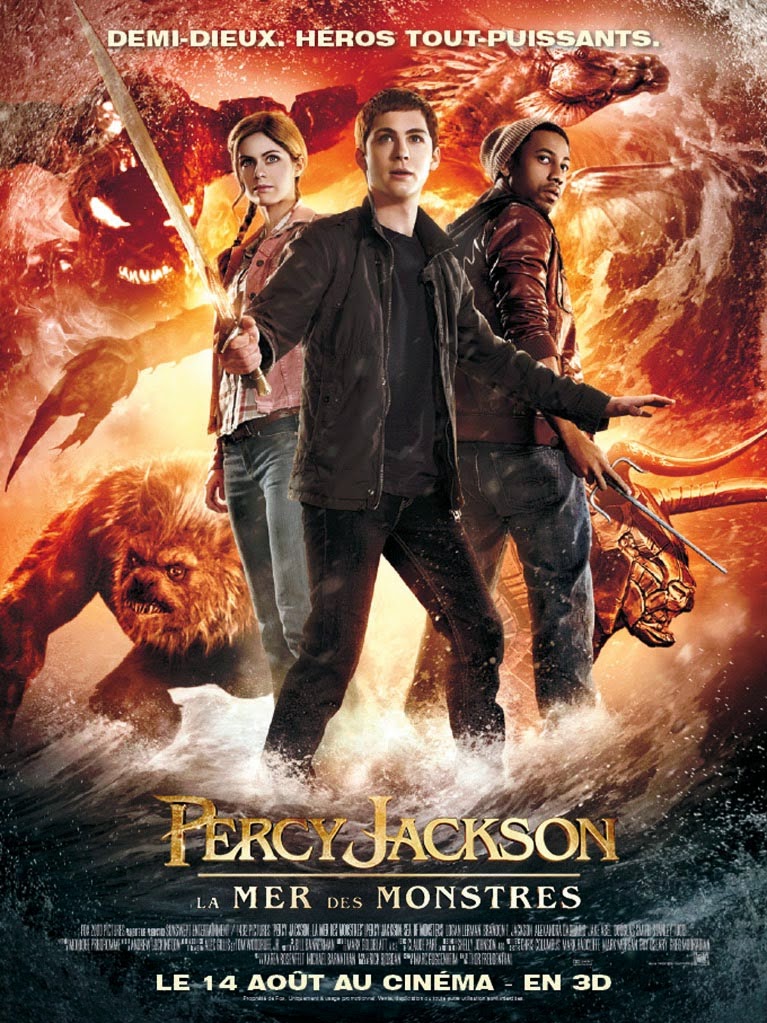

La quête de la Toison d'or et l'odyssée d'Ulysse se mélangent dans cette deuxième aventure cinématographique du fils de Poséidon

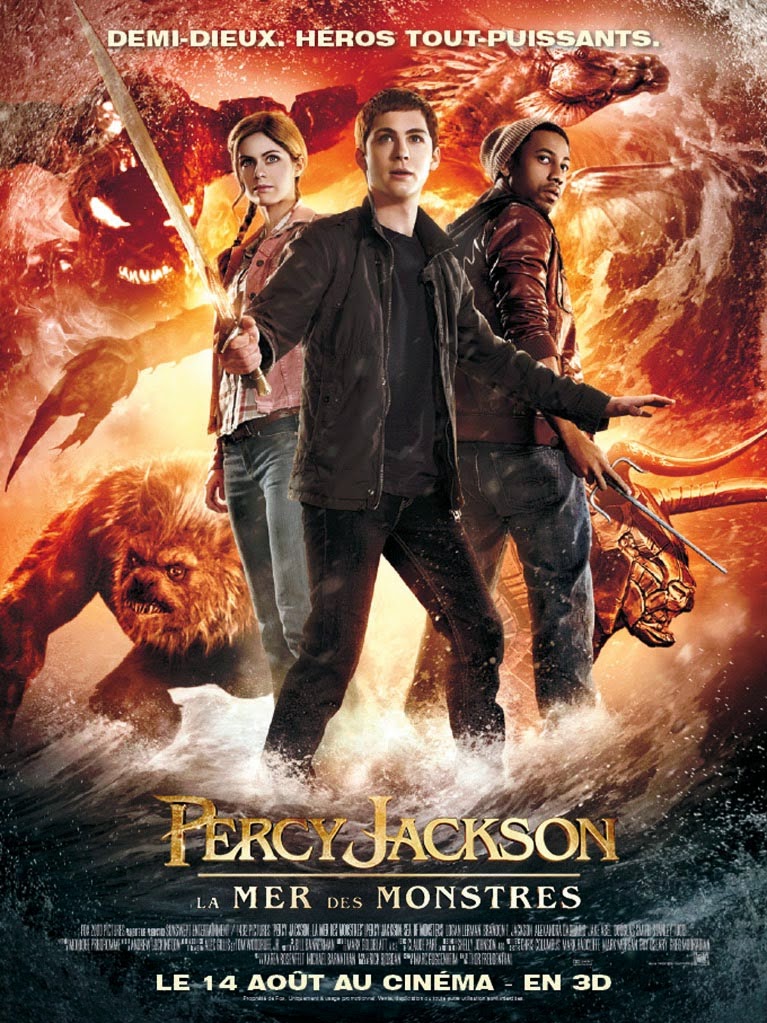

PERCY JACKSON : SEA OF MONSTERS

2013 – USA

Réalisé par Thor Freudenthal

Avec Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin, Brandon Jackson, Jake Abel, Stanley Tucci

THEMA MYTHOLOGIE

Percy Jackson le voleur de foudre n’explosa guère les chiffres du box-office américain, mais ses recettes mondiales furent jugées suffisamment satisfaisantes pour la mise en chantier un peu tardive d’une séquelle. Pour la concocter, il suffisait de puiser dans le second volume des aventures du demi-dieu écrites par Rick Riordan. Voici donc le jeune fils de Poséidon lancé dans une nouvelle quête mouvementée, l’inspiration principale du récit mixant ici l’odyssée d’Ulysse et la quête de la Toison d’Or. Plus encore que dans le film précédent, le parallèle avec l’univers d’Harry Potter s’impose avec des similitudes souvent troublantes. Nous retrouvons comme chez J.K. Rowling un établissement scolaire hors du commun menacé d’un danger que seuls les étudiants peuvent éradiquer, des professeurs excentriques, des « sangs-mêlés », des mortels qui s’avèrent incapables de voir la magie (les personnages mythologiques cohabitent avec les humains sans que ces derniers ne s’en aperçoivent), l’un des élèves hissé malgré lui au rang d’élu (Percy, évidemment) ou encore la menace de la résurrection d’un être maléfique jusqu’alors perdu dans les limbes d’un sommeil éternel (le dieu Cronos marchant sur les traces de Voldemort). Même le trio vedette (Percy, son demi-frère Tyson et son amie Clarisse) reproduit fidèlement la bande constituée par Harry, Ron et Hermione. Un inévitable sentiment de déjà vu nimbe donc le film.

On peut également regretter que la mythologie gréco-romaine, une fois de plus, ne soit ici qu’un gadget superficiel, l’incroyable richesse du patrimoine antique étant laissée de côté pour n’effleurer que des préoccupations adolescentes somme toute très anecdotiques. Craignant de ne pas attirer suffisamment le public adolescent américain, le scénario multiplie lourdement les références à la culture locale, comme le montrent par exemple le clin d’œil appuyé à UPS, la présence d’un taxi new-yorkais pour transporter les Grées, la découverte des restes de Cronos à Cleveland ou la transformation de l’île de Polyphème en Disneyland à l’abandon (avec en prime la chanson « It’s a Small World » fredonnée par nos héros).

Un bestiaire généreux

Que reste-t-il donc à sauver de Percy Jackson : la Mer des Monstres ? Principalement un bestiaire fabuleux qui s’ébat généreusement à l’écran : le centaure Chiron (incarné par Anthony Head remplaçant au sabot levé Pierce Brosnan), quelques satyres sautillants, un impressionnant taureau mécanique, le sinistre Oracle décharné, un majestueux cheval de mer, le redoutable cyclope Polyphème, une sorte de hyène à queue de scorpion particulièrement hargneuse, le vertigineux monstre aquatique Charybde ou le dieu vorace Cronos. Autre atout indéniable : la partition symphonique d’Andrew Lockington (orchestrée par le talentueux Nicholas Dodd, d’où certaines réminiscences de ses travaux James Bondiens à l’époque de sa collaboration avec David Arnold) qui dote l’odyssée de Percy et ses amis d’une belle dimension épique. Cette jolie cosmétique n’efface certes pas les scories du film, mais permet d’apprécier le film distraitement sans trop de désagrément. C’est toujours ça de pris.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article