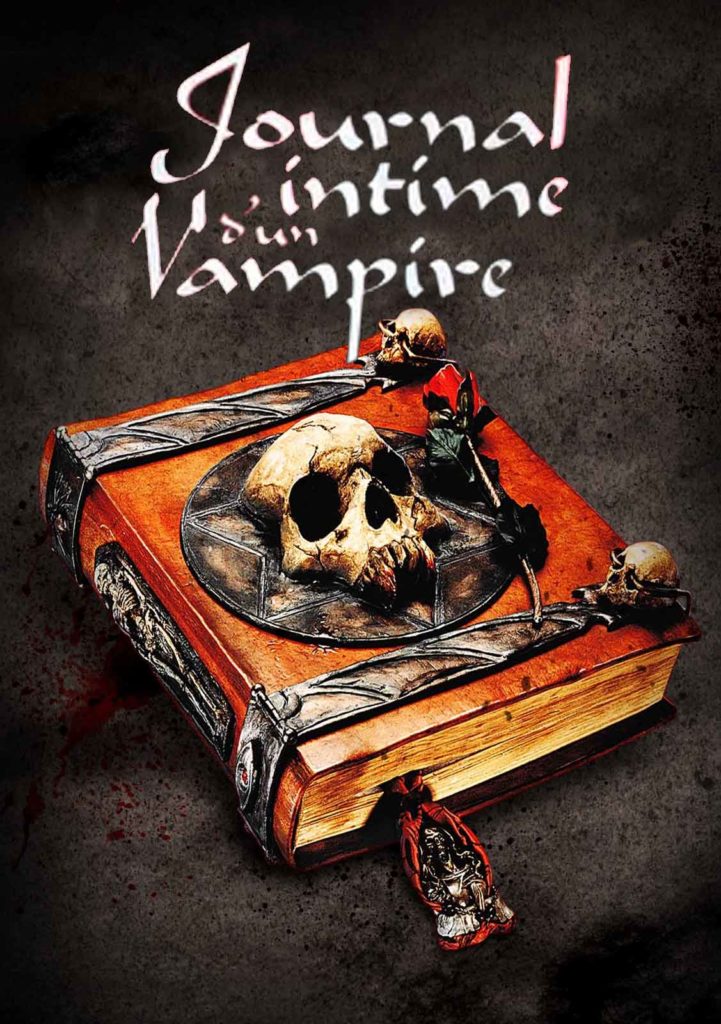

Dans ce spin-off de la saga Subspecies, un vampire romantique et vengeur décide de mettre hors d’état de nuire un redoutable suceur de sang…

VAMPIRE JOURNALS

1997 – USA

Réalisé par Ted Nicolaou

Avec Jonathon Morris, David Gunn, Kirsten Cerre, Starr Andreeff, Ilinca Goia, Constantin Barbulescu, Mihai Dinvale, Dan Condurache, Mihai Niculescu

THEMA VAMPIRES I SAGA SUBSPECIES I CHARLES BAND

Après avoir écrit et réalisé les trois premiers opus de la saga Subspecies, Ted Nicolaou décide de s’offrir une variante sur le thème du vampirisme tout en continuant de planter ses caméras en Roumanie pour profiter du savoir-faire des équipes locales et de la photogénie des décors naturels locaux. Cette fois-ci, le directeur de la photographie Vlad Paunescu est remplacé par Adolfo Bartoli, habitué des productions Charles Band avec qui Nicolaou avait déjà collaboré une demi-douzaine de fois. Journal intime d’un vampire n’y perd pas au change, conservant une patine visuelle impeccable, le cinéaste poursuivant ses expérimentations autour des ombres portées disproportionnées se glissant sur les façades des bâtiments. La préproduction ayant été involontairement prolongée à cause d’un retard de financement, Nicolaou en profite pour peaufiner chaque aspect artistique de son film. « J’ai été gâté par les trois premiers Subspecies et surtout par Journal intime d’un vampire, ne serait-ce que par le nombre de lieux de tournage où j’ai pu filmer », raconte Nicolaou. « De plus les plannings étaient longs, car nous pouvions prendre notre temps en Roumanie à l’époque. Nous avons donc pu créer des atmosphères très travaillées. » (1) Le tournage s’étale ainsi sur 23 jours, un délai bien plus important que la majorité des productions Full Moon de l’époque.

Ce « journal intime » est narré à la première personne par Zachary (David Gunn), un poète du 19ème siècle adepte de l’absinthe qui se laisse séduire par une femme vampire et bascule sans le vouloir dans le monde des suceurs de sang. Nous le retrouvons à notre époque, assoiffé de vengeance après la mort de sa bien-aimée. Armé de la légendaire épée de Laertes, il guette les activités d’un vampire très puissant nommé Ash (Jonathon Morris). C’est donc sa voix off de narrateur qui nous accompagne tout au long du récit. Ash possède le Club Muse, un établissement prestigieux et select, mi-casino mi-maison close, qui sert de façade pour masquer les activités des vampires. Or Zachary et Ash jettent tous deux leur dévolu sur la même femme : Sofia (Kirsten Cerre), une Américaine virtuose du piano qui se produit en Europe de l’Est. L’un, fier et agressif, cherche à la vampiriser, l’autre, taciturne et amer, à la sauver…

Les dents de l’amer

Le film se distingue d’emblée par la qualité de ses décors et de sa photographie, Bartoli jouant souvent sur les volutes de fumée diffuse qui flottent dans les faisceaux de lumière. Ce bel écrin se prête à merveille à l’intrigue sentimentale que bâtit Nicolaou. Car ici, contrairement aux trois premiers Subspecies, les vampires ne sont pas des monstres bestiaux aux traits difformes mais des êtres élégants et séduisants qui nous évoquent beaucoup ceux d’Entretien avec un vampire. Revers de la médaille, ce classicisme se prive d’exubérances horrifiques pour tendre vers un film somme toute très « sage ». Certes, quelques idées visuelles étonnantes surnagent (le vampire qui a l’apparence d’un squelette desséché quand il dort puis reprend ses traits humains à chaque réveil), quelques décapitations en gros plan éclaboussent l’écran et l’érotisme pointe souvent le bout de son nez (les poitrines féminines se dénudent volontiers). Mais Journal intime d’un vampire ne chasse pas vraiment les lieux communs associant généralement le vampirisme et le romantisme. On peut également regretter que le budget ne permette pas à Nicolaou de s’offrir une bande originale symphonique, le compositeur Richard Kosinski faisant de son mieux avec les synthétiseurs à sa disposition. C’est d’autant plus dommage que l’intrigue tourne autour d’une concertiste classique. Le lien ténu que ce film entretient avec la saga Subspecies est lié à Ash qui, le temps d’une réplique, nous apprend que son maître est Radu de Transylvanie. Journal intime d’un vampire trouvera plus officiellement sa place dans la franchise à l’occasion de Subspecies 4 qui en reprendra plusieurs personnages.

(1) Propos extraits du livre « It Came From the Video Aisle ! » (2017)

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article