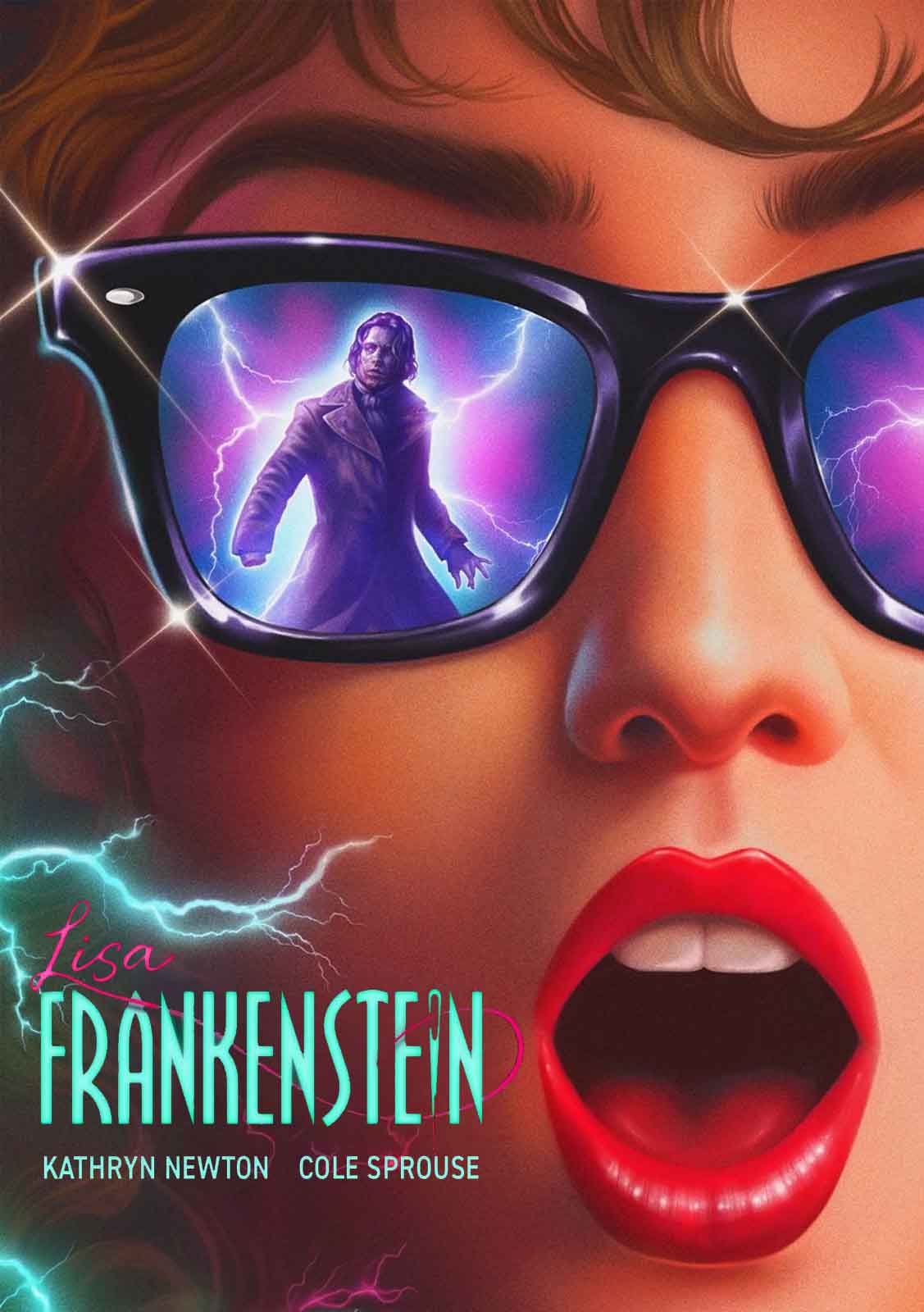

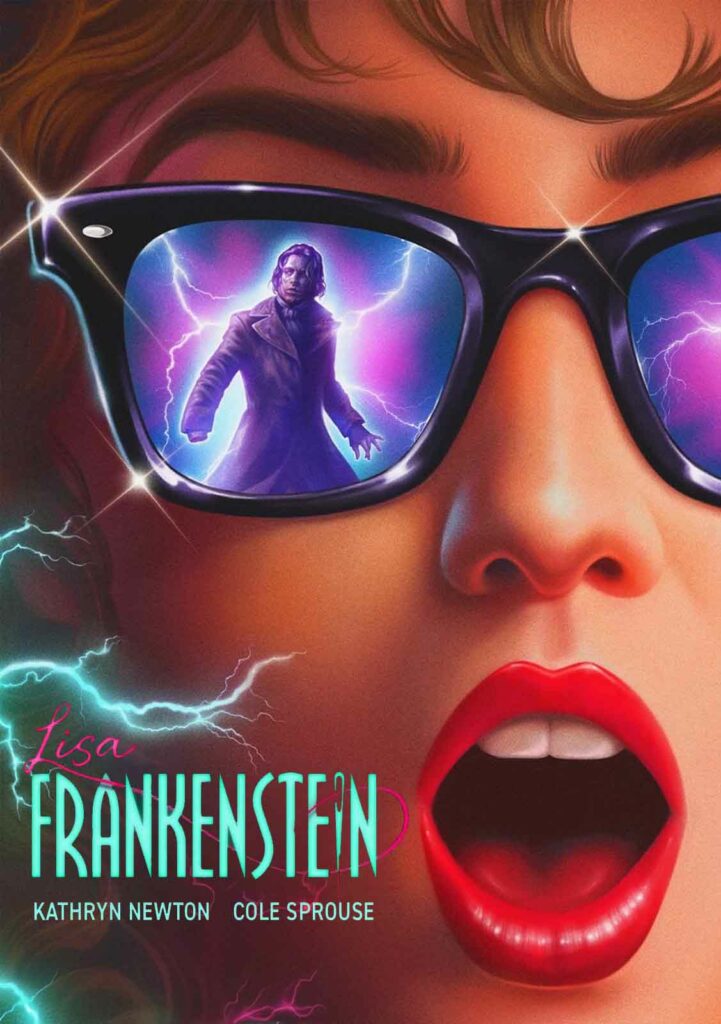

Une adolescente gothique de la fin des années 80 tombe amoureuse d’un jeune homme mort en 1837… qui finit par revenir à la vie !

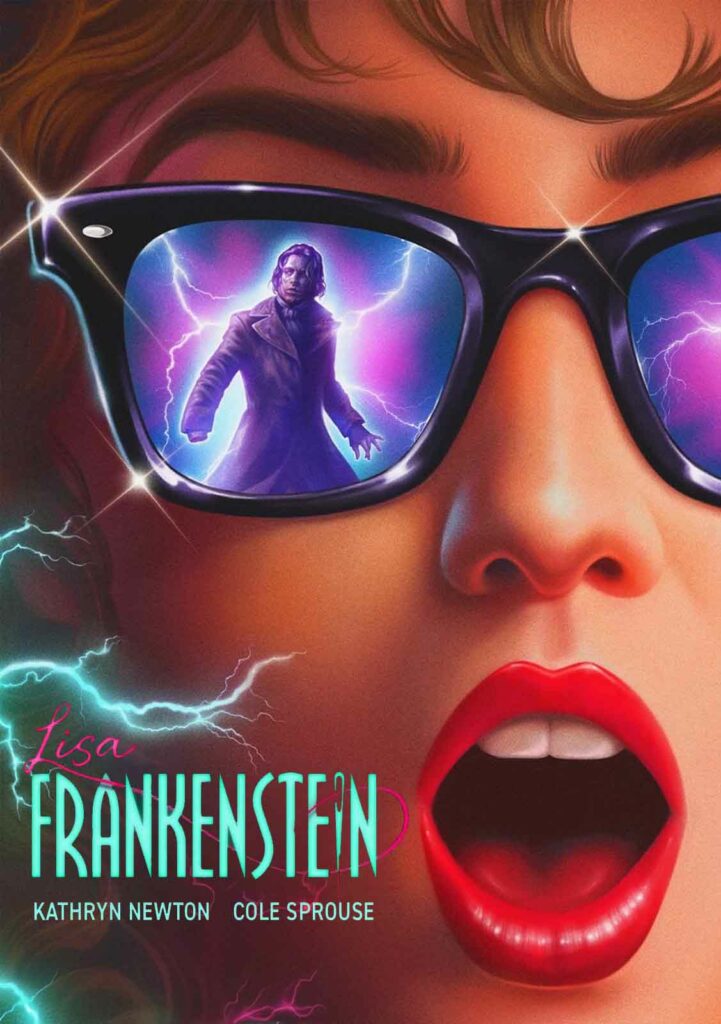

LISA FRANKENSTEIN

2024 – USA

Réalisé par Zelda Williams

Avec Kathryn Newton, Cole Sprouse, Liza Soberano, Henry Eikenberry, Joe Chrest, Carla Gugino, Jenna Davis, Bryce Romero

THEMA FRANKENSTEIN I ZOMBIES

Portée aux nues grâce au scénario de Juno, Diablo Cody s’était essayée une première fois au cinéma fantastique en écrivant Jennifer’s Body en 2009. Quinze ans plus tard, elle renouvelle l’expérience à l’occasion d’une nouvelle comédie teintée d’horreur qui ne s’aventure pas sur le même chemin sulfureux que Jennifer’s Body mais se situe pourtant dans le même univers, selon les propres dires de la scénariste. Cela dit, les deux longs-métrages n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est la volonté de dynamiter les codes du genre fantastique afin d’y injecter de l’humour et un point de vue féminin adolescent. Même si le titre fait directement référence à Mary Shelley, nous n’avons pas ici droit à une relecture à proprement parler du mythe de Frankenstein mais plutôt à un détournement de certains de ses éléments narratifs sous un angle insolite et inattendu. Le prénom Lisa, de son côté, rend hommage à la jeune femme artificielle incarnée par Kelly LeBrock dans Une Créature de rêve. La mise en scène est assurée par Zelda Williams, la fille du célèbre Robin qui se lança elle-même dans le métier d’actrice puis dirigea un certain nombre de clips et de films courts. Lisa Frankenstein étant son premier long-métrage, elle entend bien mettre le paquet pour montrer de quoi elle est capable.

Nous sommes en 1989. Lisa Swallows (Kathryne Newton) est une adolescente solitaire encore ébranlée par le meurtre de sa mère par un tueur psychopathe. Le père de Lisa (Joe Chrest) s’est remarié avec une femme snobe et narcissique incarnée à merveille par Carla Gugino. La demi-sœur de Lisa, Taffy (Liza Soberano), est tout son contraire : populaire, consensuelle, superficielle et très attentive à son image. Dans la droite lignée de nombreuses héroïnes burtoniennes aux penchants poético-morbides, Lisa passe le plus clair de son temps dans un cimetière local où elle déclare sa flamme à un jeune homme victorien mort en 1987 dont elle admire la statue en imaginant une romance impossible. Or un soir d’orage, le trépassé revient miraculeusement à la vie (sous les traits de l’acteur Cole Sprouse) et vient rendre visite à Lisa sous forme d’un zombie boueux, muet et mutilé, en mal d’amour…

Romance macabre

Le générique d’ouverture en dessin animé, qui évoque les silhouettes découpées de Lotte Reiniger, nous plonge d’emblée dans une esthétique rétro-gothique très attrayante. Puis c’est dans une ambiance acidulée pop et colorée que Lisa Frankenstein nous immerge, celle des années 80 telles qu’elles furent visualisées par John Waters et Tim Burton. Le réalisateur de Beetlejuice et Edward aux mains d’argent semble d’ailleurs être la référence principale – et assumée – de Zelda Williams qui n’hésite pas à calquer le look de son « couple vedette » sur ceux incarnés par Helena Bonham Carter et Johnny Depp dans Les Noces funèbres et Sweeney Todd. Le film joue aussi avec l’imagerie récurrente du Voyage dans la Lune de Georges Méliès et nous offre même quelques brefs extraits du Jour des morts-vivants de George Romero. La réalisatrice connaît donc ses classiques. Mais passée la savoureuse entrée en matière, l’émerveillement tourne court dans la mesure où le scénario se met à piétiner sans parvenir à nous attacher à ses personnages ni à leur destin. Ce qui aurait pu donner lieu à un formidable court-métrage référentiel, hommage vibrant aux eighties déclinantes et à une certaine vision fantasmée du romantisme macabre façon Edgar Allan Poe, s’étire donc en longueur jusqu’à provoquer une indifférence polie. Mais Zelda Williams possède un talent indiscutable qui mériterait de se mettre au service d’autre chose qu’un simple exercice de style.

© Gilles Penso

Partagez cet article