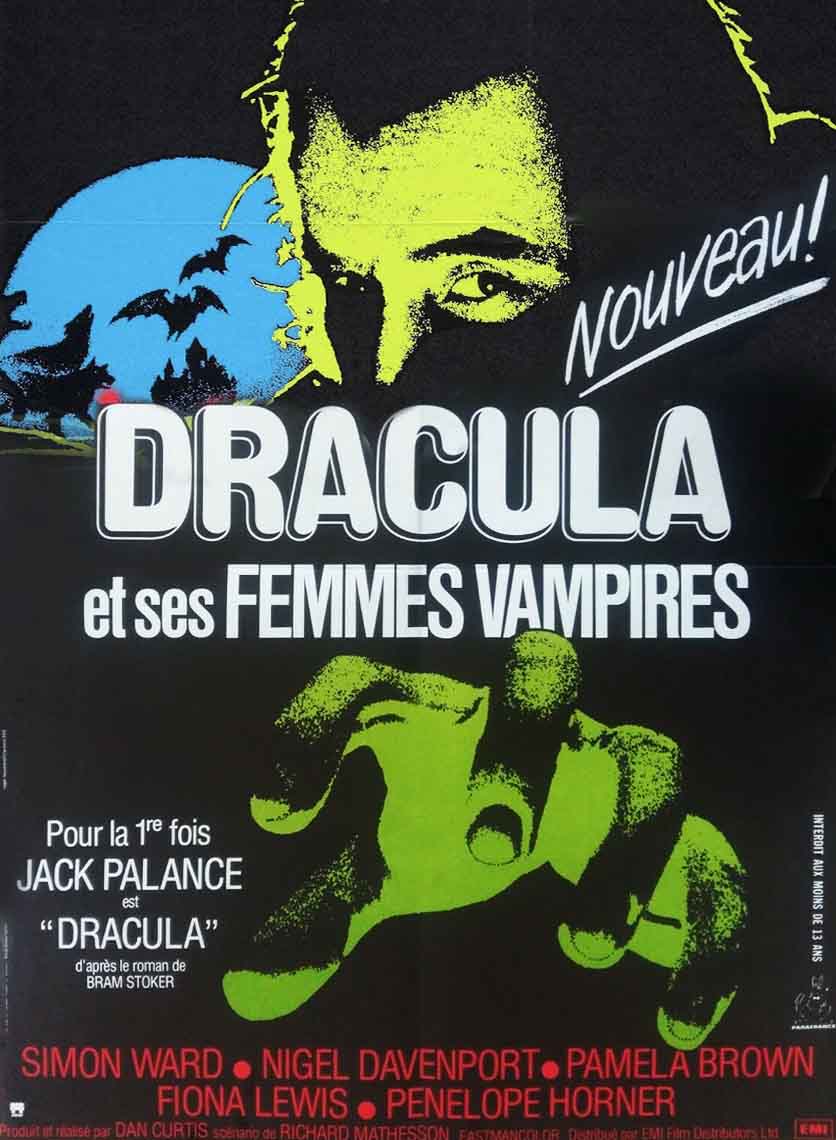

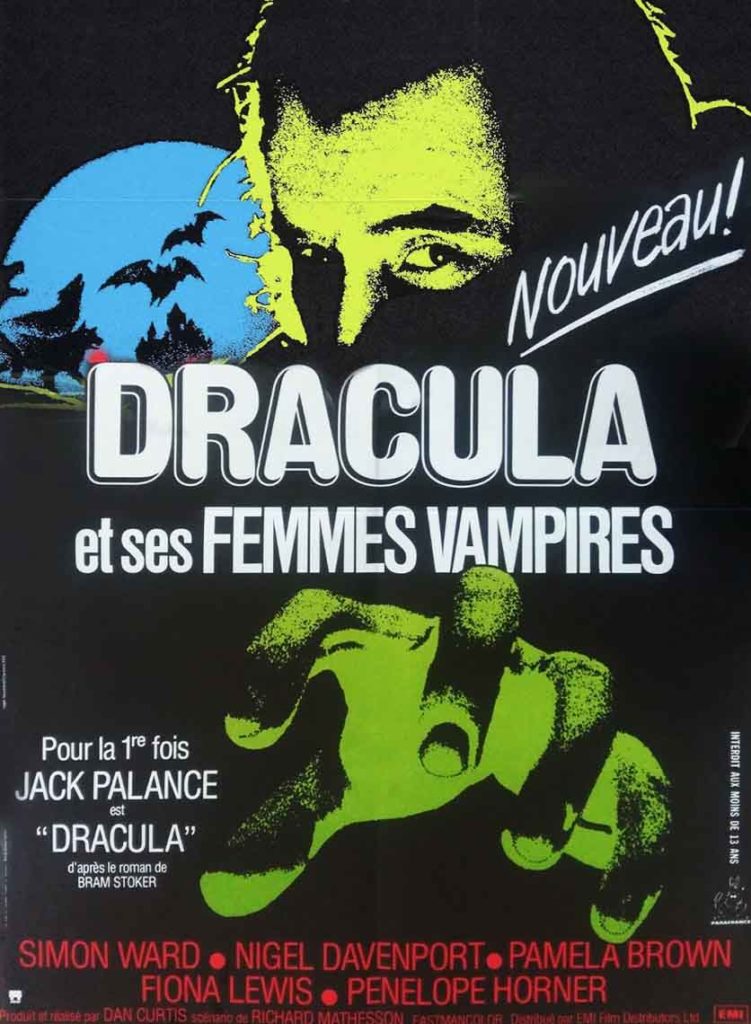

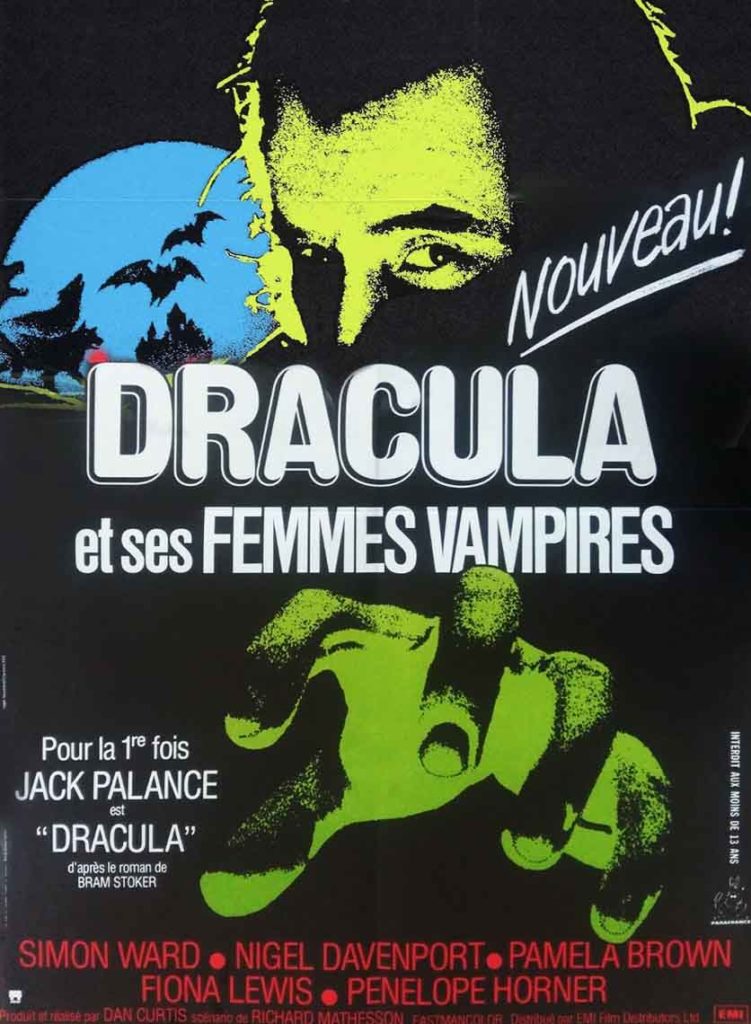

Jack Palance endosse la cape du plus célèbre des vampires dans ce téléfilm élégant dont la sous-intrigue romantique sera maintes fois imitée

Au milieu des années 70, les derniers longs-métrages de la compagnie Hammer consacrés au comte Dracula vivent leurs derniers soubresauts. Après l’anecdotique Dracula vit toujours à Londres, Christopher Lee a rangé sa cape (qu’il ne reprendra que pour rire) et la Transylvanie déserte définitivement la maison de production britannique (si l’on excepte une dernière tentative à la sauce kung-fu baptisée La Légende des sept vampires d’or). Une place étant en train de se libérer, le producteur/réalisateur Dan Curtis (à l’origine de la série Dark Shadows) s’engouffre aussitôt dans la brèche et décide de proposer sa propre version du mythe créé par Bram Stoker, qu’il destine directement au petit écran. Revenant aux sources d’un roman duquel la Hammer s’était progressivement éloignée, Curtis s’appuie sur un scénario écrit par le talentueux Richard Matheson (auteur entre autres de « L’Homme qui rétrécit » et « Je suis une légende »). Et pour incarner le plus célèbre des suceurs de sang, il sollicite le grand Jack Palance, dont le visage anguleux et la haute silhouette ont hanté de nombreux classiques du cinéma international depuis le début des années 50.

La trame est connue et le scénario de Matheson ne cherche pas à s’en écarter, prônant ouvertement une approche classique. Nous sommes à Bistritz, Hongrie, au mois de mai de l’an 1897. Le jeune avocat Jonathan Harker (Murray Brown) débarque dans le petit village superstitieux, reçoit une missive du comte Dracula, est abandonné à mi-parcours par un cocher peureux puis s’embarque dans un carrosse noir et sinistre qui le mène jusqu’au château du comte, suivi par une meute de chiens sauvages. Sous la défroque de l’hôte vampirique de Harker, Jack Palance s’avère être un choix de premier ordre, imprégnant le personnage d’une sorte de force tranquille, d’une élégance feutrée sous laquelle semble couver une sauvagerie en sommeil. Le charisme imperturbable du comédien propose une alternative intéressante aux célèbres prestations de Bela Lugosi et Christopher Lee. Aimable dans un premier temps, il révèle sa vraie nature lorsque Harker, errant dans le château, trouve un cercueil portant le nom de Vlad Tepes, qui fut prince de Valachie en 1475. Or le portrait de ce fier conquérant ressemble trait pour trait à Dracula. Quant à la jeune femme qui se tient à ses côtés sur la peinture, c’est le sosie de Lucy (Fiona Lewis), la fiancée du meilleur ami de Jonathan… Et tandis que ce dernier faillit sous les assauts des trois femmes vampires qui errent dans les lieux, Dracula part s’installer en Angleterre.

De l’amour à la mort

L’un des aspects les plus intéressants de cette énième variante est la romance contre-nature que développe le scénario. Ici, Dracula est follement épris de Lucy. C’est par amour qu’il la vampirise, afin d’en faire sa semblable. Le visage angélique de Fiona Lewis irradie alors tout l’écran, ses grands yeux bleus semblant échappés d’une peinture d’un autre âge (les fantasticophiles la retrouveront en méchante hilarante dans L’Aventure intérieure). Son retour d’entre les morts en pleine nuit, devant son fiancé Arthur (Simon Ward), est l’un des moments forts de Dracula et ses femmes vampires. En robe de nuit, collée à la fenêtre, elle le supplie : « Je t’en prie, laisse-moi entrer ! », avant d’exhiber ses belles canines acérées. Quand elle succombe face à l’opiniâtre Van Helsing (Nigel Davenport), plus rien ne semble pouvoir contenir la rage de Dracula. Désormais, c’est la vengeance qui l’anime. Cette idée d’une idylle contrariée ayant chevauché les siècles (qui repose sur le principe de la réincarnation) a été maintes fois déclinée par la suite, mais elle est absente du roman. Dan Curtis est le premier à l’avoir abordée, dans la foulée de son approche romantique du vampirisme dans Dark Shadows et sa séquelle cinématographique La Fiancée du vampire. Palance incarne donc ici un Dracula que l’on craint mais pour lequel on éprouve aussi de l’empathie. D’une certaine manière, il nous intéresse et nous attire plus qu’Arthur et Van Helsing, héros beaucoup plus « traditionnels » et dénués d’aspérités. Diffusé le 8 février 1974 sur la chaîne CBS, le téléfilm de Dan Curtis sortira en salles en Europe quatre mois plus tard. Naturaliste, raffinée, cette version fort recommandable paraît rétrospectivement presque anachronique si on la compare à d’autres relectures beaucoup moins académiques qui furent réalisées quasi-simultanément, en particulier le fameux Du sang pour Dracula produit par Andy Warhol.

© Gilles Penso

Partagez cet article