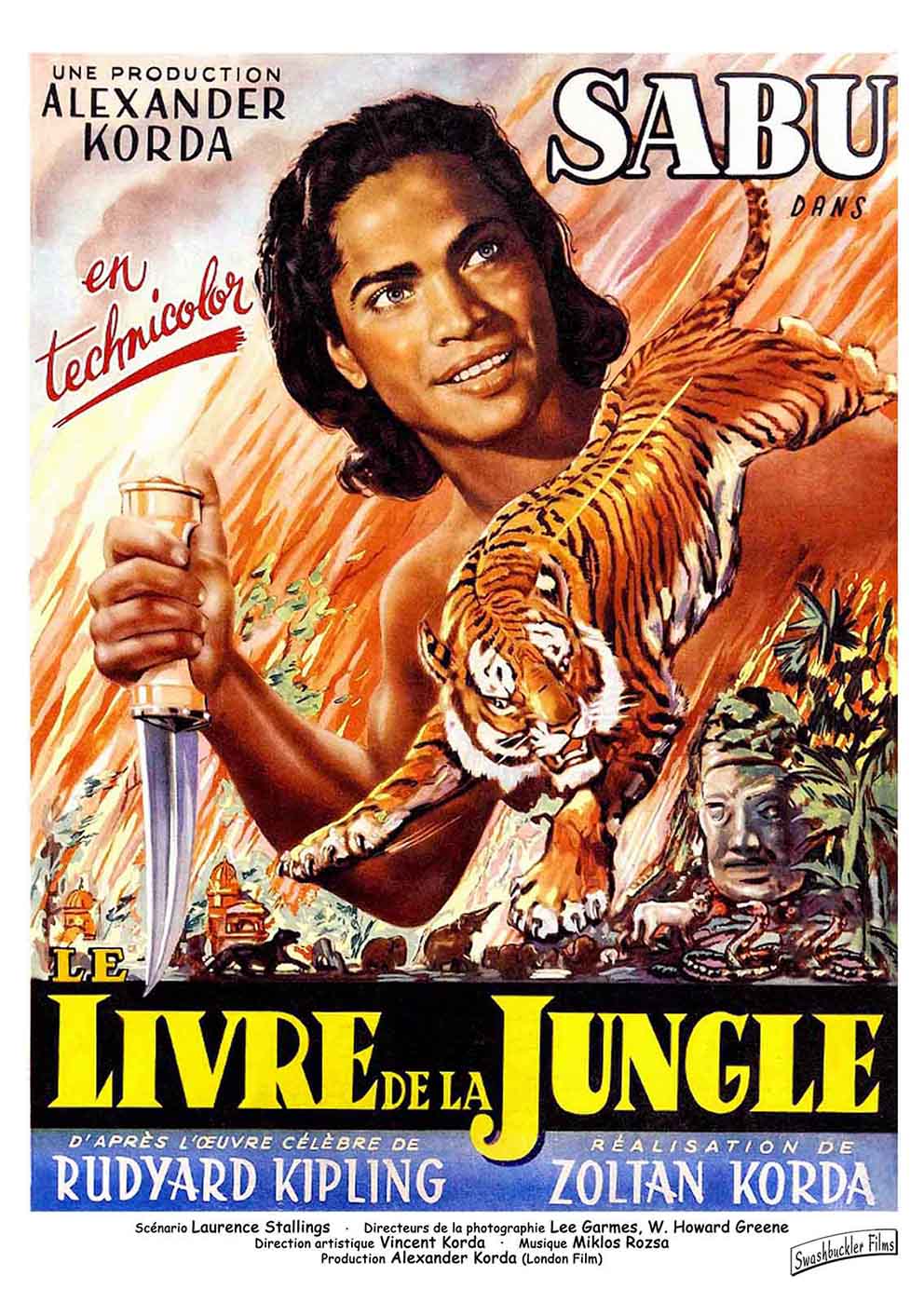

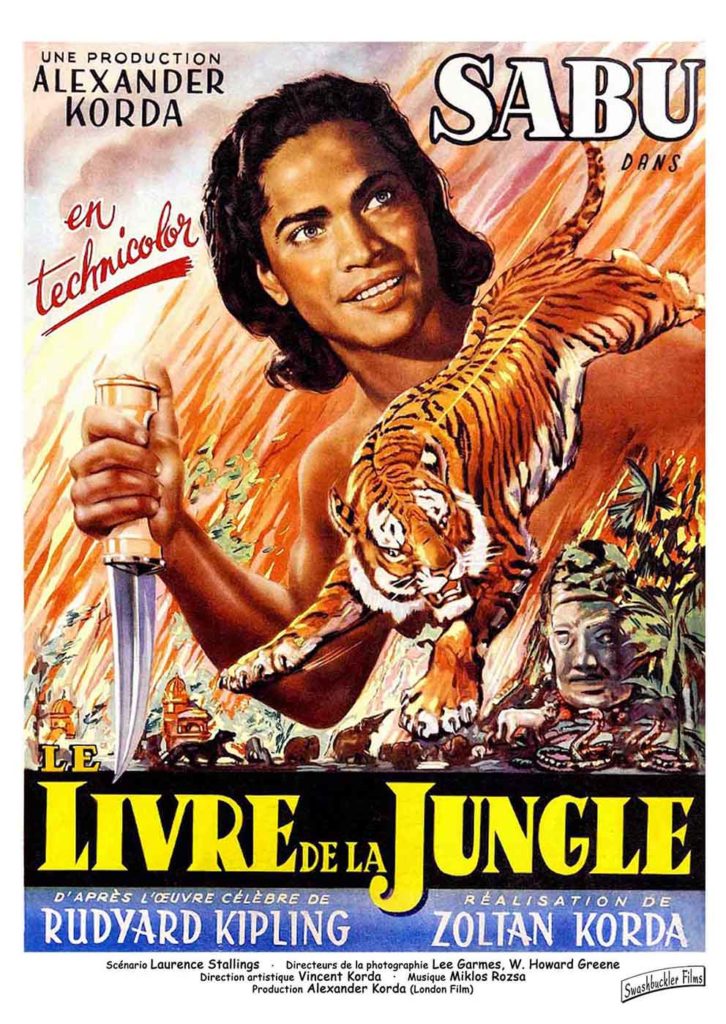

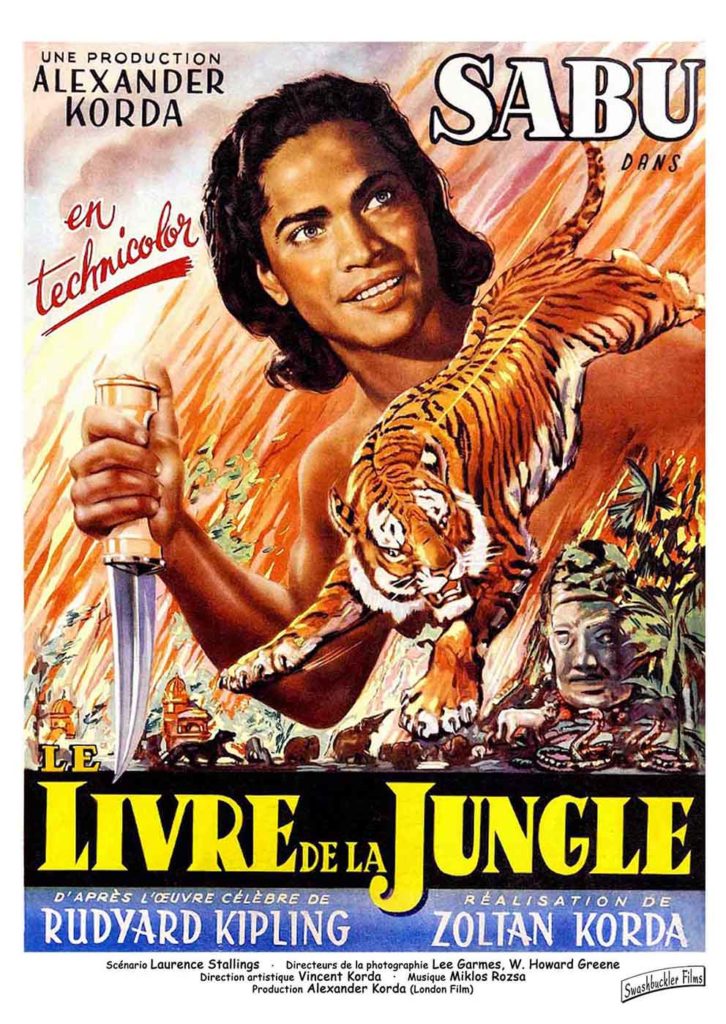

Longtemps avant Disney, Zoltan Korda signait une splendide adaptation des écrits de Rudyard Kipling avec Sabu dans le rôle de Mowgli

THE JUNGLE BOOK

1942 – USA

Réalisé par Zoltan Korda

Avec Sabu, Joseph Calleia, Patricia O’Rourke, John Qualen, Frank Puglia, Rosemary de Camp, Noble Johnson, Ralph Byrd

THEMA EXOTISME FANTASTIQUE

À l’origine d’un somptueux Voleur de Bagdad qu’ils commencèrent en Grande-Bretagne et terminèrent aux États-Unis, les frères Korda décident de se lancer avec une partie de la même équipe dans une adaptation à grand spectacle du « Livre de la Jungle » et du « Second livre de la jungle » de Rudyard Kipling, sortis respectivement en 1894 et 1895. Comme toujours, le trio se répartit les rôles clés : Zoltan assure la mise en scène, Alexander la production et Vincent la direction artistique. En charge du scénario, Laurence Stallings se concentre sur quatre nouvelles en particulier : « Les frères de Mowgli » et « Au tigre, au tigre ! » (issues du premier livre), et « Comment vint la crainte » et « L’Ankus du roi » (présentes dans le second). La bonne tonalité n’est pas simple à trouver, Zoltan optant pour une approche réaliste et Alexander (qui aura le dernier mot) pour un traitement plus ouvertement fantastique. United Artists leur allouant un budget de 300 000 dollars, Le Livre de la jungle peut entrer en production. Pour le rôle principal, aucune hésitation : Sabu, qui crevait déjà l’écran dans Le Voleur de Bagdad, sera l’interprète idéal du « petit d’homme » décrit par Kipling. Alors âgé de 18 ans, le comédien indien naturalisé américain prête sa silhouette acrobatique et ses traits juvéniles à l’enfant-loup qui ne trouvera jamais de meilleure incarnation en chair et en os. Principalement tourné à Sherwood Forest, près d’Hollywood, le film bénéficie du savoir-faire artistique et technique de Merian C. Cooper (l’homme qui porta à bout de bras le projet de King Kong), mais ce dernier doit quitter la production pour s’enrôler dans l’armée en 1941.

La double influence de Zoltan et Alexander Korda est perceptible au cours des prémisses du Livre de la jungle. Car le prologue, au cours duquel le vieux mendiant Buldeo raconte contre quelques pièces les histoires de la jungle indienne face à une petite assistance fascinée, se pare d’un certain naturalisme. Mais dès les séquences suivantes, nous plongeons en pleine féerie. L’apport de Merian C. Cooper y est d’ailleurs sensible, dans la mesure où cette jungle, où pendent les lianes entre les arbres denses et où le réel et le factice s’entremêlent, ressemble presque à une version Technicolor de celle de King Kong. Dans cette forêt irréelle et magnifique vivent Hathi et sa troupe d’éléphant, l’ours Baloo, Bagheera la panthère noire, le redoutable tigre Shere-Khan, le gigantesque serpent des rochers Kaa ou encore le peuple singe des Bandar Logs. Ces derniers s’ébattent dans les superbes ruines du temple de la cité perdue où la végétation a repris ses droits. C’est là que nous emporte le narrateur. Nous y découvrons un groupe d’autochtones travaillant ardemment dans la jungle pour y aménager un lieu de vie, de commerce et d’activité. Échappant à la surveillance de ses parents, le bébé Nathoo s’échappe de son berceau et se perd dans la nature où il est recueilli par une famille de loup qui l’élève comme l’un des siens et le nomme Mowgli, « la petite grenouille »…

L’enfant sauvage

L’enfant sauvage qu’est devenu Mowgli est ouvertement traité comme un être hybride et surnaturel, capable de parler avec tous les animaux et même de comprendre ce que murmure le vent. Son ennemi juré est le tigre Shere-Khan, qui a déjà tué son père et a depuis juré sa perte. Mais le félin, si redoutable soit-il, reste une force de la nature. Ici, le véritable adversaire est l’homme avide et cupide, qui bafoue les règles de son environnement et fait fi des lois de la jungle pour s’approprier ce qui ne lui appartient pas. Le plus étonnant est que le narrateur lui-même soit le pire des humains du récit, un chasseur autoritaire haïssant et condamnant tout ce qui ne lui ressemble pas. Son affrontement avec Mowgli et avec ses amis de la forêt aurait-il finalement eu raison de ses travers pour l’emmener en vieillissant vers une forme de sagesse ? On n’en finirait pas de citer les morceaux d’anthologie dont se pare Le Livre de la jungle : la chambre du trésor abandonné où se dresse le grand cobra, la traversée de la rivière avec le titanesque python Kaa, le combat contre Shere-Khan, l’homme emporté dans les flots par un immense crocodile, la chevauchée des éléphants, le monstrueux incendie de la forêt… Immense succès à travers le monde, cette version est sans conteste la plus belle des transcriptions à l’écran des écrits de Kipling, malgré tout le bien que nous pensons du sensationnel dessin animé jazzy de Wolfgang Reitherman.

© Gilles Penso

Partagez cet article