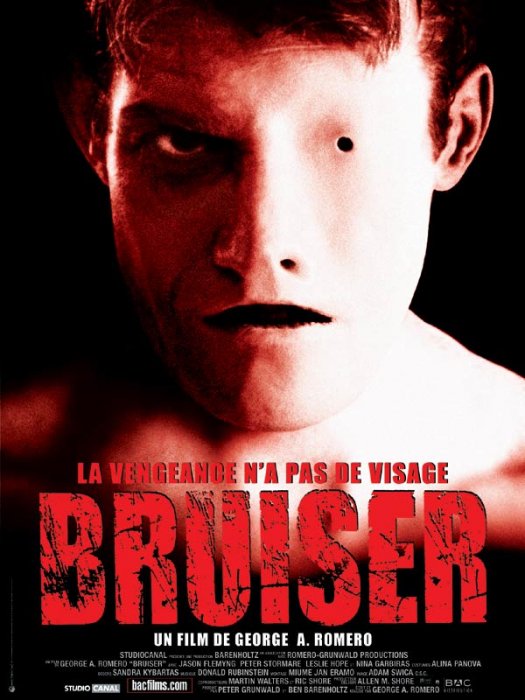

Un homme aux pulsions meurtrières se réveille un jour avec un masque blanc à la place du visage…

BRUISER

2000 – USA

Réalisé par George A. Romero

Avec Jason Flemyng, Peter Stormare, Leslie Hope, Nina Garbiras, Andrew Tarbet, Tom Atkins

THEMA TUEURS

Le début des années 2000 marque un changement important dans la vie de George Romero. Le réalisateur de La Nuit des morts-vivants quitte en effet Pittsburgh, la ville dans laquelle il n’a cessé de tourner ses films depuis le début de sa carrière, pour s’installer au Canada. « Lorsque je suis parti au Canada pour la première fois, c’était au départ pour des raisons purement économiques », explique-t-il. « Si je tournais Bruiser aux États-Unis, j’avais à ma disposition environ cinq millions de dollars. En revanche, si je choisissais de filmer au Canada, mon budget équivait à six millions et demi de dollars, ce qui était évidemment plus avantageux. Là, je me suis fait de nouveaux amis et je suis tombé amoureux du pays. J’imagine que maintenant, je suis Canadien ! » (1) Bruiser est un film atypique, dont l’étrangeté s’installe dès les premières minutes du métrage. De très gros plans s’attardent sur Henry Creedlow (Jason Flemyng) pendant sa toilette (au cours d’une séquence insolite qui semble annoncer le fameux générique de la série Dexter) tandis qu’à la radio un homme dépressif se suicide en direct.

Henry lui-même semble un peu perturbé. Il a des visions morbides au cours desquelles ils se donne la mort ou assassine ses prochains, et semble spectateur d’une vie qui lui échappe. Sa fiancée le trompe, son meilleur ami l’arnaque et son patron (Peter Stormare, cabotinant et surjouant plus que de raison) le tyrannise. Or un beau matin, Henry se réveille avec un masque blanc à la place du visage. Alors qu’il a toujours vécu sa vie par procuration, dans le respect des règles établies, il réalise qu’on vient de le priver de la chose la plus précieuse au monde : son identité. Ses pulsions assassines, jusqu’alors fantasmées, se concrétisent soudain, comme si son absence de visage avait abattu la barrière entre le désir refoulé et l’action. Capable désormais de céder à ses instincts les plus primaires (une thématique déjà présente dans Incidents de parcours), Henry oublie toute introversion et se lance dans une expédition punitive sanglante.

L’homme sans visage

Malin, Romero situe son film dans le cadre d’un magazine de mode, contexte idéal pour discourir sur l’artificialité, le jeu des apparences et l’image que chacun renvoie à autrui. Au cours de la grande fête organisée par le magazine pendant le dernier acte du film, le réalisateur semble se moquer de l’imagerie macabre et horrifique à laquelle il est associé, en une débauche de déguisements mi-gothiques mi-morbides qu’on croirait échappés d’une soirée d’Halloween déviante. Henry, pour sa part, arbore un chapeau mou, une grande cape et un masque blanc, ce qui lui donne les allures d’un super-vilain à l’ancienne à mi-chemin entre le Fantôme de l’Opéra et L’Homme au masque de cire. Pour les besoins du film, Romero sollicite le groupe punk Misfits à qui il demande d’écrire deux chansons originales, en échange du clip « Scream » qu’il réalise pour eux. Un peu hésitant dans son déroulement, Bruiser ne parvient malheureusement pas à susciter auprès des spectateurs une véritable empathie pour son héros. C’est son travers principal, expliquant sans doute pourquoi le film n’a pas rencontré son public. Cet échec poussera Romero à retrouver par la suite les morts-vivants qui firent sa renommée.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en juillet 2005

© Gilles Penso

Partagez cet article