Les deux monstres sacrés Bela Lugosi et Boris Karloff s'affrontent dans un huis-clos mêlant jalousie, vengeance et sorcellerie

THE BLACK CAT

1934 – USA

Réalisé par Edgar G. Ulmer

Avec Bela Lugosi, Boris Karloff, David Manners, Julie Bishop, Lucille Lund, Egon Brecher, Harry Cording, Henry Armetta

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE

Après le succès de Dracula et Frankenstein, les studios Universal se sont mis en tête de réunir leurs deux vedettes respectives dans une petite série de films d’épouvante aux budgets réduits, tournés principalement en studio. Le Chat Noir est le premier d’entre eux, et il n’entretient à vrai dire aucun rapport avec la nouvelle d’Edgar Poe dont il emprunte le titre, le félin du titre se contentant d’errer sinistrement dans le décor pour effrayer Bela Lugosi. Celui-ci incarne le docteur Vitus Werdegast, venu rendre visite à un architecte sorcier à ses heures, du nom de Hjalmar Poelzig, interprété par Karloff. Redoutable criminel de guerre, Poelzig a jadis assassiné la femme de Vitus et a épousé sa fille. Werdegast est donc assoiffé d’une vengeance longuement mûrie. « Je peux encore sentir la mort dans l’air » murmure ainsi Lugosi en arpentant la vaste demeure de son hôte sinistre. Au beau milieu de cet affrontement qui couve se retrouve un jeune couple en plein voyage de noces, échoué dans la demeure de Poelzig après un accident d’autocar.

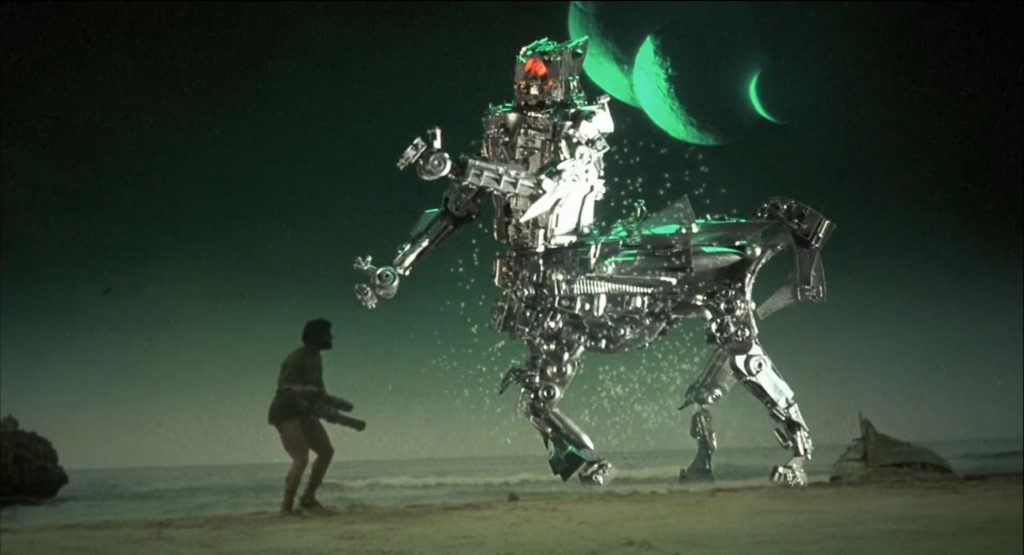

Le scénario s’articule alors autour de ce huis clos, mélangeant la rivalité de Karloff et Lugosi, la surprise des jeunes mariés pris au piège, des cachots camouflés comme dans les bons vieux serials d’aventure, une ancienne épouse conservée morte dans une vitrine et coiffée comme la fiancée de Frankenstein, une cérémonie satanique avec une poignée de figurants encapuchonnés, et ce chat noir qui se ballade nonchalamment en projetant son ombre sur les murs. Proche stylistiquement de celle de Tod Browning pour le Dracula de 1931, la réalisation d’Edgar G. Ulmer joue la carte de la théâtralité, le jeu des acteurs étant à l’avenant : outré, extrême et presque surréaliste. Visuellement, le film bénéficie de fort belles compositions, d’un splendide décor de verre et d’acier dont l’influence art-déco tranche avec les habituels donjons gothiques, et d’une somptueuse photographie de John J. Mescall sous influence de l’expressionnisme allemand.

« Ne sommes-nous pas tous deux des morts vivants ? »

Point culminant du récit, la scène de la partie d’échecs entre Lugosi et Karloff a pour enjeu la jeune mariée, Karloff annonçant la couleur avec force grandiloquence : « Ne sommes-nous pas tous deux des morts vivants ? Or maintenant, vous venez me voir en jouant le rôle d’un ange vengeur, puérilement assoiffé de mon sang. Nous allons jouer à un petit jeu, Vitus. Un jeu mortel, si vous le voulez bien ». On pourra regretter qu’Ulmer expédie cette séquence en quelques plans, au lieu du surdécoupage dramatique qu’aurait mérité ce face à face. Mais n’est-ce pas justement ce parti pris minimaliste qui finit par instiller le malaise et qui tranche avec les productions Universal précédentes. ? Ce sentiment se confirme avec l’apparition de l’épouse conservée sous verre après sa mort, révélée tranquillement dans un plan large anodin et – du coup – assez perturbant. Fait curieux pour un film du milieu des années 30, la bande originale du film mixe des morceaux originaux de Heinz Roemheld avec des reprises de Beethoveen, Schubert, Liszt et Tchaïkovsky.

© Gilles Penso

Partagez cet article