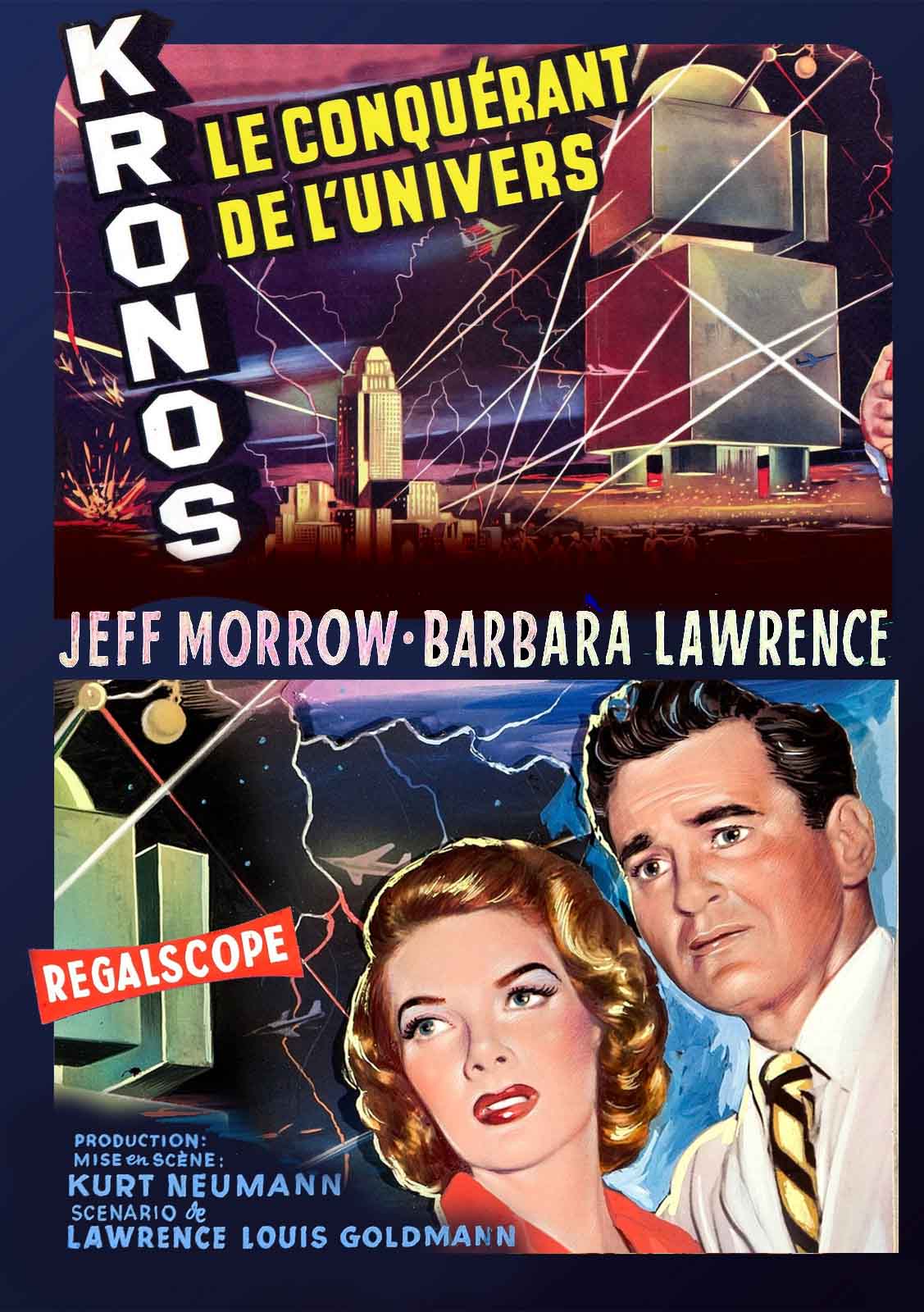

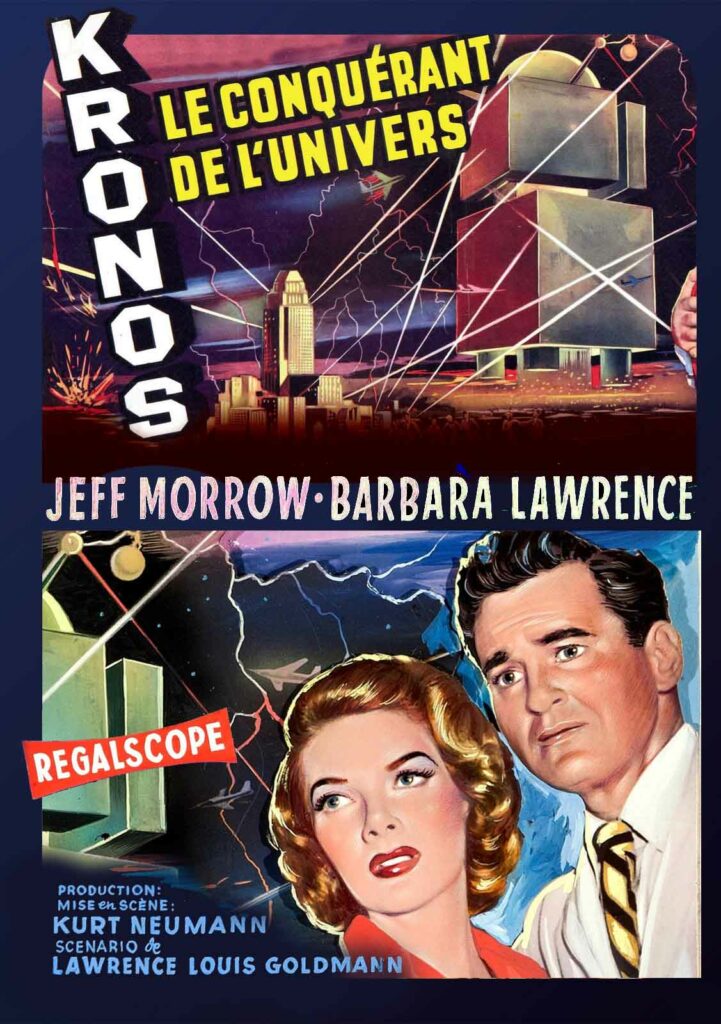

Après la chute d’un astéroïde sur Terre, une gigantesque machine extra-terrestre surgit pour vider notre planète de toute son énergie…

KRONOS

1957 – USA

Réalisé par Kurt Neumann

Avec Jeff Morrow, Barbara Lawrence, John Emery, George O’Hanlon, Morris Ankrum, Kenneth Alton, John Parrish

THEMA EXTRA-TERRESTRES

Kronos fait partie d’une série de films de science-fiction à tout petit budget produits dans les années 50 par le studio 20th Century Fox. Signé Lawrence L. Goldman (auteur de nombreuses séries TV entre 1950 et 1956) et Irving Block (qui écrivit l’histoire originale de Planète interdite), le scénario plait tant à Spyros Skouras, président à l’époque de la Fox, que le film entre très rapidement en production. Mais le budget alloué à Kronos n’excède pas les 160 000 dollars. On sollicite donc un cinéaste vétéran, Kurt Neuman, alors signataire de cinquante-cinq longs métrages dont quatre Tarzan. Charge à lui de boucler ce film ambitieux en deux semaines de tournage avec du système D et quelques effets spéciaux astucieux. Quand Kronos commence, nous découvrons qu’un astéroïde aux allures de soucoupe volante traverse l’espace et projette une lueur mouvante qui atterrit sur la Terre, en plein désert. Un automobiliste qui passe par là est aveuglé par la lumière et se conduit dès lors comme un zombie. Il pénètre dans un laboratoire gouvernemental d’astrophysique, assomme le gardien, puis vient à la rencontre du directeur du centre, le docteur Hubbell Eliot (John Emery). L’énergie lumineuse qui le possède passe aussitôt dans le corps d’Eliot, laissant le corps de l’automobiliste sans vie.

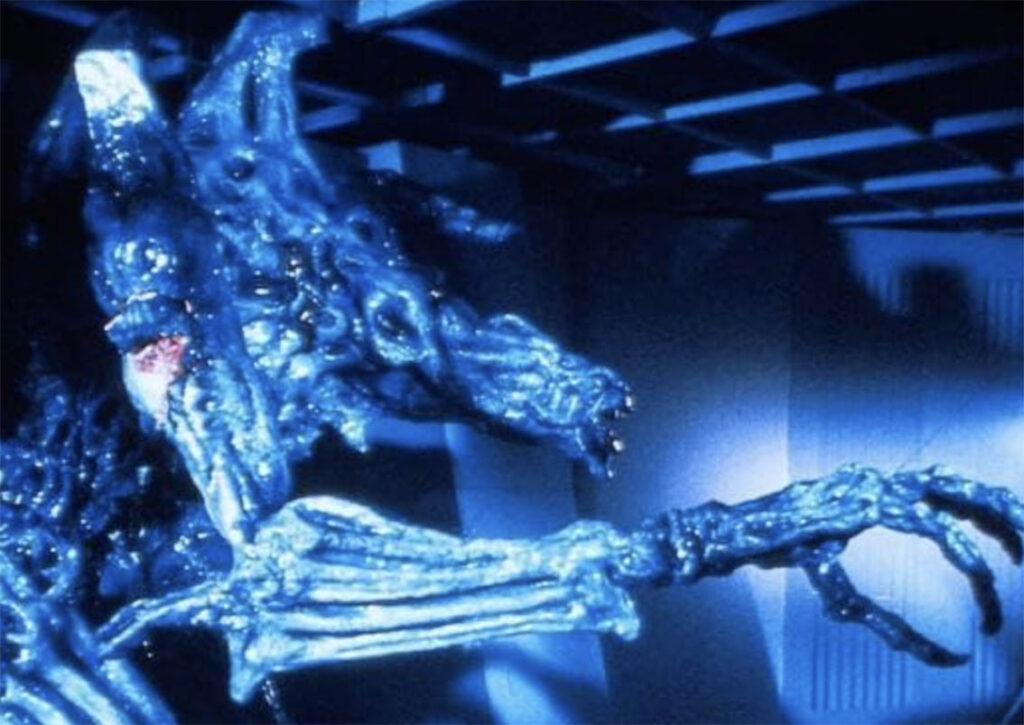

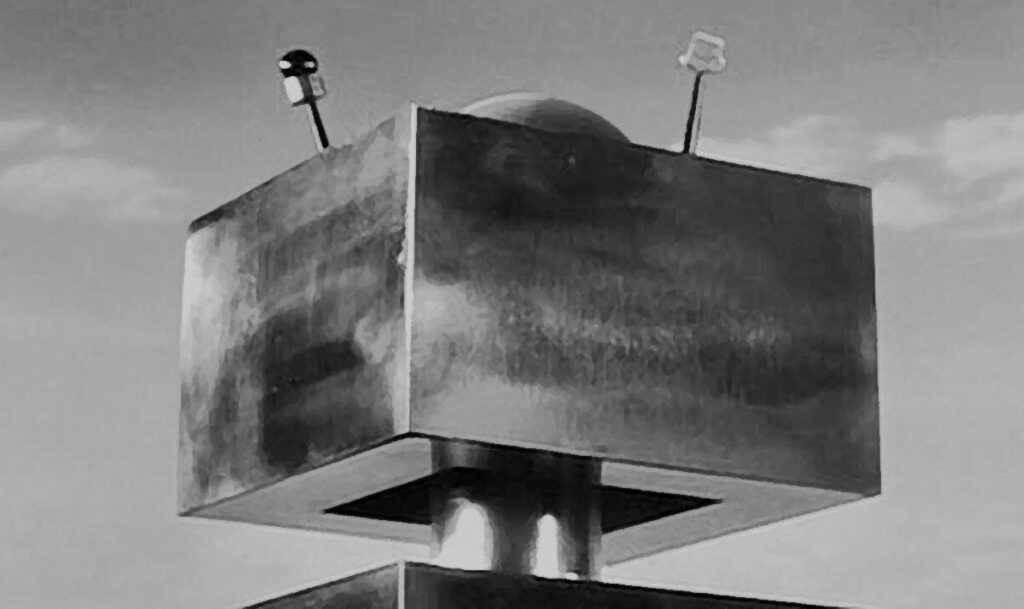

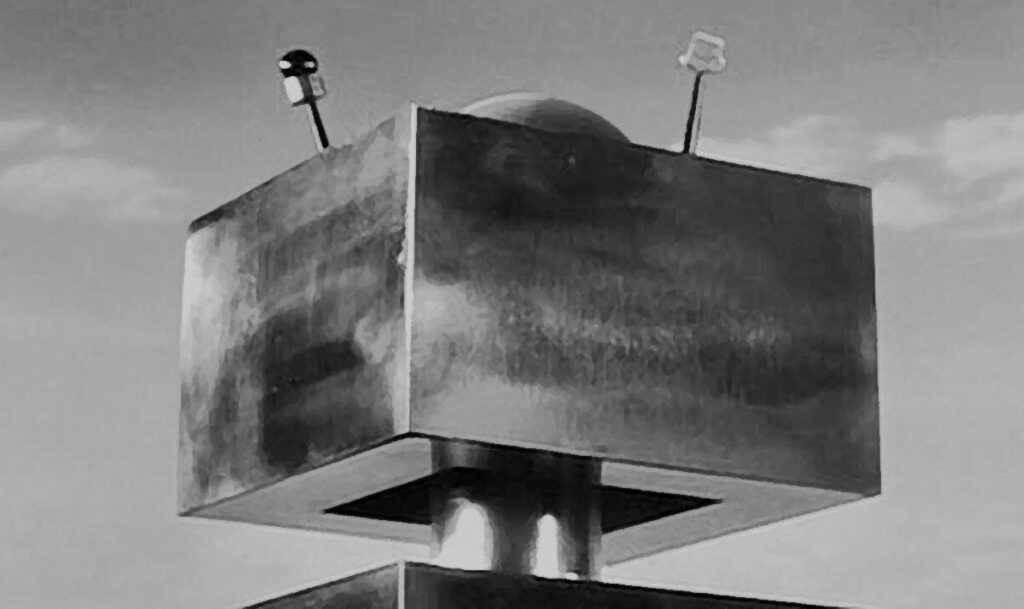

La salle des ordinateurs de ce laboratoire d’un autre âge possède des unités centrales grandes comme des réfrigérateurs et des bandes magnétiques qui tournent, le tout dans une pièce immense. Les spectateurs les plus attentifs reconnaîtrons des éléments de décor du Jour où la Terre s’arrêta habilement recyclés. L’ordinateur principal de ce centre scientifique est surnommé Susie (acronyme formé à partir de Synchro Unifying Sinometric Integrating Equitensor). Après avoir ingurgité beaucoup de dialogues pseudo-scientifiques, nous apprenons que l’astéroïde, surnommé M47 par les scientifiques, menace de heurter la Terre. L’armée prépare donc des missiles à tête nucléaire pour le détruire avant la collision. Mais ils sont inefficaces. Après que l’astéroïde se soit crashé dans le Pacifique, près des côtes mexicaines, une gigantesque machine extra-terrestre surgit des eaux, du haut de ses trente mètres. Avec ses allures de double cube noir monté sur des colonnes et surplombé par un dôme duquel émergent deux antennes, le monstre de métal avance avec pour objectif de vider la Terre de toute son énergie afin de la transférer sur une planète qui en a besoin. Le scientifique Leslie Gaskell (Jeff Morrow) le compare bientôt au géant Kronos de la mythologie grecque. D’où le titre du film.

Le monstre de métal

Irving Block ne se contente pas d’être co-scénariste du film, il est aussi superviseur des effets visuels avec ses compères Jack Rabin et Louis DeWitt. Pour contourner les contraintes budgétaires, ils sollicitent une maquette miniature en stop-motion pour donner vie à la machine géante. Les colonnes qui lui servent de pied se lèvent et se baissent donc pour évoquer un mouvement mécanique de vérin, tandis que jaillit de la fumée incrustée. Ces plans simples et efficaces sont animés par le vétéran Gene Warren (Les Monstres de l’île en feu, Jack le tueur de géants, Les Amours enchantées, La Machine à explorer le temps, Les Aventures de Tom Pouce). L’impact de ces séquences furtives est accru par l’usage de décors miniatures (paysages rocheux, centrale électrique) et d’effets rotoscopiques pour visualiser les décharges d’énergie. Le concept du film est suffisamment fort pour nous faire oublier sa cruelle absence de moyens. On lèvera en revanche un sourcil d’exaspération face à cette vision archaïque de la relation hommes-femmes typique de l’Amérique des années 50, malgré l’image de femme moderne que Vera (Barbara Lawrence) essaie de faire transparaître. D’ailleurs, lorsqu’elle demande à son prétendant s’il veut l’épouser, ce dernier lui demande d’abord si elle sait coudre et faire la cuisine ! Kronos est sorti en double-programme avec She Devil, également réalisé par Kurt Neuman qui allait diriger dans la foulée un futur classique de la SF : La Mouche noire.

© Gilles Penso

Partagez cet article