Une libre adaptation d'un roman de Stephen King qui sert surtout à placer Arnold Schwarzenegger au cœur de séquences d'action exubérantes

RUNNING MAN

1987 – USA

Réalisé par Paul-Michael Glaser

Avec Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonzo, Yaphet Kotto, Richard Dawson

THEMA FUTUR I CINEMA ET TELEVISION I SAGA STEPHEN KING

A partir du milieu des années 80, l’univers de Stephen King quitte quelque peu le giron des adaptations fidèles qui lui firent honneur depuis le Carrie de Brian de Palma pour s’accommoder à toutes les sauces, comme en témoignent les séquelles quelque peu anecdotiques de Creepshow et des Vampires de Salem sorties sur les écrans en 1987. Dans ce cas, pourquoi ne pas s’appuyer sur un de ses romans les moins connus et en faire le véhicule d’une star de la trempe d’Arnold Schwarzenegger ? C’est ce qui arrive avec Running Man, adaptation du livre homonyme que King écrivit en une semaine seulement sous le pseudonyme de Richard Bachman et qui fut publié en 1982.

Eloigné des univers habituels de l’écrivain, ce récit dystopique et futuriste s’inscrit dans la lignée du George Orwell de “1984“ et cultive une certaine noirceur. Mais avec le sculptural interprète de Terminator en tête d’affiche, le ton change pour s’orienter vers un film d’action tout public. Conscients des ambitions basiques du projet, le scénariste Steven DeSouza (Commando) et le réalisateur Paul Michael Glaser (co-vedette de Starsky et Hutch) ne font pas vraiment dans la dentelle. Nous sommes en 2017. Schwarzenegger incarne le policier Ben Richards, arrêté pour insubordination et accusé à tort d’avoir pris part à un massacre lors d’une manifestation publique. Condamné à la réclusion dans un camp de travail, il s’évade et devient officiellement un ennemi de l’état. Le producteur de télévision Damon Killian (Richard Dawson) le remarque et décide aussitôt d’en faire le héros de son jeu télévisé « Running Man ». Le principe est simple : une course filmée en direct au cours de laquelle le « candidat » est pris en chasse par des tueurs armés jusqu’aux dents.

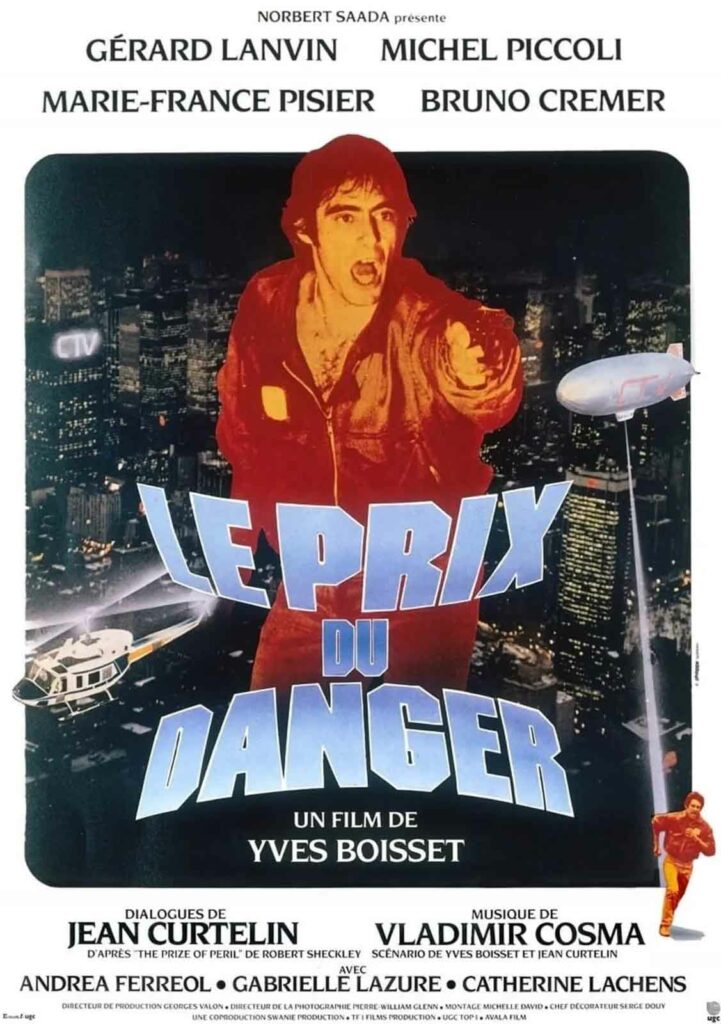

Accusé de plagiat par Yves Boisset

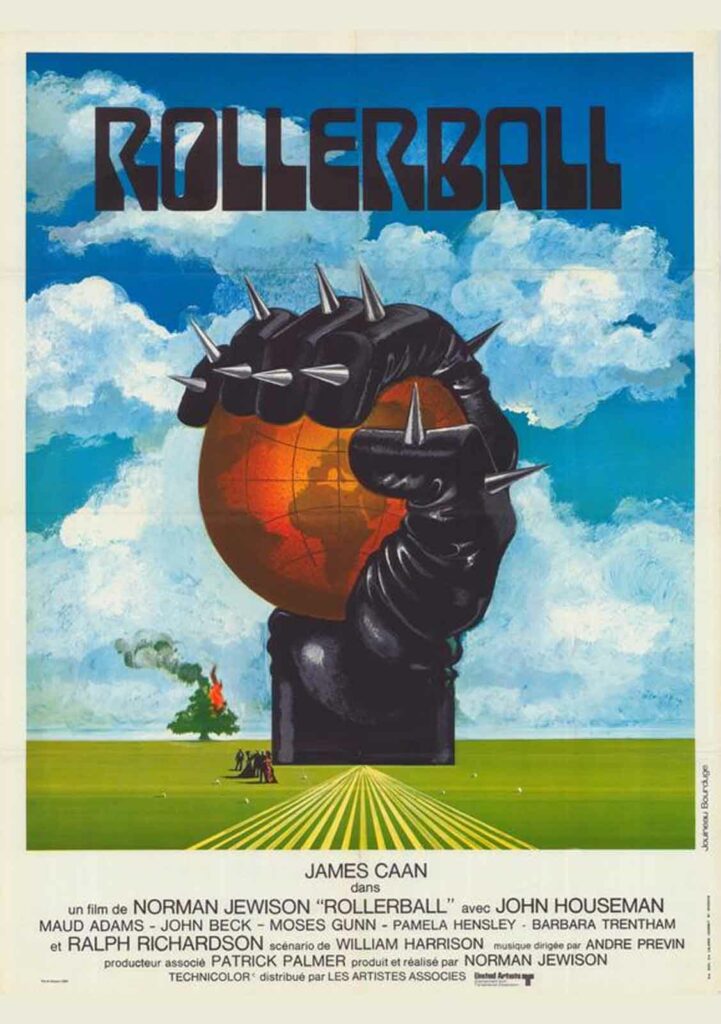

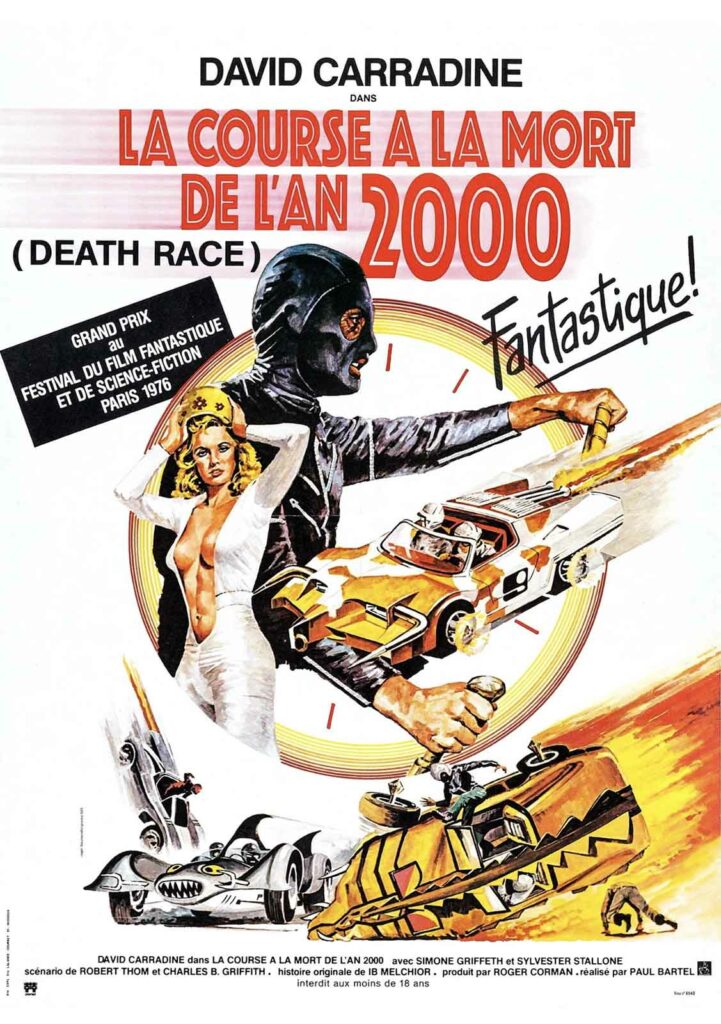

Peu convaincant, évacuant toute tentative de crédibilité, truffé de rebondissements invraisemblables et affublé d’un happy end béat, Running Man mise tout sur l’action et se contente d’aligner les combats spectaculaires au cours desquels Schwarzenegger affronte toute une galerie de super-vilains colorés, du samouraï à l’homme à la tronçonneuse en passant par le tueur électrique et celui armé d’un lance-flammes (sans oublier la « punchline » de rigueur chaque fois qu’Arnold se débarrasse de l’un de ses assaillants). Cette relecture sommaire de Rollerball, La Course à la Mort de l’An 2000 et Les Traqués de l’An 2000 oublie même au passage de développer un double sujet passionnant qu’elle ne fait qu’effleurer : la falsification des images dans le but de manipuler l’opinion publique et la télé-réalité muée en jeux du cirque modernes. S’il s’éloigne ouvertement du roman de King, le film de Paul Michael Glaser cherche l’inspiration ailleurs. De fait, Running Man prend vite les allures d’un plagiat à grand spectacle du remarquable Le Prix du Danger de Yves Boisset, dont il reprend fidèlement le principe et la majorité des situations. L’acteur Richard Dawson lui-même tente en vain d’imiter l’incroyable performance de Michel Piccoli dans le rôle du présentateur détestable. Face à de telles similitudes, Boisset intentera une action en justice et gagnera son procès après de longues années de bataille juridique.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article