Et s’il y avait des liens à tisser entre cette seconde aventure cinématographique de l’Amazone de DC et le roman « 1984 » de George Orwell ?

WONDER WOMAN 1984

2020 – USA

Réalisé par Patty Jenkins

Avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright, Kristoffer Polaha, Lucian Perez, Oliver Cotton

THEMA SUPER-HÉROS I SAGA DC COMICS

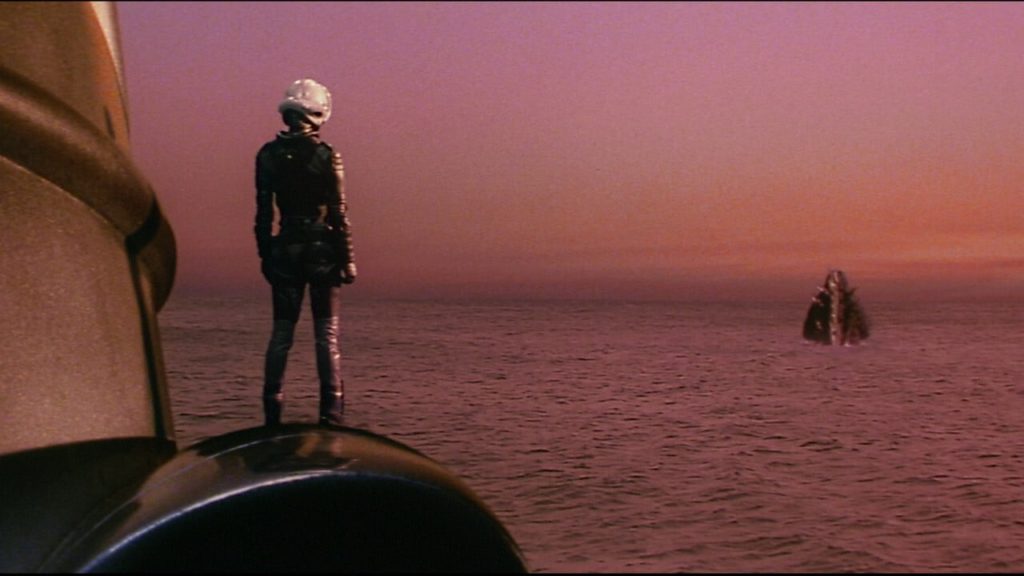

Alors que sa sortie officielle en France était attendue comme un signal de la réouverture des salles, à force de la voir repoussée, la Warner s’est résignée à rendre WW 1984 disponible sur les plates-formes digitales le 31 mars 2021, suivie par une sortie en DVD et Blu-Ray. Après son bras de fer avec la compagnie pour imposer sa vision de la super-héroïne phare des DC Comics, Patty Jenkins a remporté plus qu’une bataille avec le succès à la fois critique et commercial du premier Wonder Woman. Il lui a permis de pouvoir s’attaquer au second volet de ses aventures sans passer de nouvelles années d’incertitudes et de tergiversations, et de pouvoir négocier son salaire. Il faut toutefois avoir des nerfs d’acier aussi invulnérables que les bracelets de notre super-héroïne pour s’accrocher en tant qu’auteur à une franchise de cette envergure. Mais on retrouve le talent et l’originalité de Patty Jenkins dans ce nouvel opus avec des scènes d’action filmées au plus près du ressenti de son héroïne. Il n’est jamais question uniquement de force et de victoire sur un ennemi, mais surtout d’interruption des actions qui provoquent le chaos. Le film s’ouvre avec une scène située sur la terre natale de Diana, Themyscira, où elle participe, enfant, à une sorte d’Olympiades avec ses consœurs Amazones adultes. Parcours d’endurance, d’agilité, de force et de vitesse à la fois. Une chute fait perdre son avance à Diana qui ne résiste pas à emprunter un raccourci, en d’autres termes à tricher. Sa mère la rassure : elle n’est pas prête mais un jour elle le sera. Cette scène nous permet de comprendre que c’est son intégrité qui lui donne le pouvoir de manier le lasso de la Vérité avec tant de dextérité. Et c’est là toute la clé de cette histoire plus profonde qu’elle ne peut le paraître à première vue. Avec un titre tel que Wonder Woman 1984, il y avait forcément un rapport à établir avec le roman de George Orwell, contemporain de la Wonder Woman originelle des années 40.

Dans le roman d’Orwell, celui que l’on doit reconnaître comme chef suprême de l’État, alias Big Brother, anéantit avec l’assistance du Ministère de la Vérité tous les désirs des hommes en inversant le sens des mots et en semant la confusion dans tout leur être. « Nous allons vous presser jusqu’à ce que vous soyez vide puis nous vous emplirons de nous-mêmes (…) Le pouvoir est de déchirer l’esprit humain en morceaux que l’on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l’on a choisies. » Si Patty Jenkins ne nous plonge pas dans une dystopie en situant le film dans les années 80, une époque où au contraire la fin de la Guerre Froide a permis un vent de liberté, la période n’est pas particulièrement reluisante. On y parle de pics pétroliers, de dominations, d’une quête acharnée de pouvoir et d’argent, de manipulation par les médias, de séduction de masse, de discours populistes, dans une dynamique qui n’est pas sans évoquer l’ascension dans les années 80 des personnalités cathodiques qui faisaient la une des tabloïds aux quatre coins du monde : Trump avec ses gratte-ciels et ses casinos, Berlusconi avec ses œuvres d’art et ses chaines de TV, Tapie avec ses rachats d’entreprises… Une époque où le luxe de mauvais goût des magnats rivalisait avec celui des milliardaires du Moyen-Orient. C’est un peu de toutes ces démesures que se réclame le personnage de Maxwell Lorenzano, alias Max Lord. Ce dernier s’est emparé de la Dreamstone, une pierre qui a le pouvoir de tout détruire en exauçant tous les désirs, ce qui ne manque pas d’évoquer les tentations d’une réalité virtuelle se substituant au monde réel. L’utilisation de la Dreamstone annonce généralement la fin d’une civilisation. « Quand les dieux souhaitent nous punir, ils exaucent nos souhaits », écrivait Oscar Wilde en 1895 dans sa pièce « Un mari idéal ». Après avoir momentanément cédé à la tentation, Wonder Woman va devoir renoncer à son vœu et convaincre tout le monde d’en faire autant.

Un seul espoir : la Vérité

Vu à travers le prisme du roman d’Orwell, Wonder Woman 1984 nous invite donc à appréhender la super-héroïne comme le seul rempart capable de libérer les hommes de Big Brother, l’œil espion, et de rétablir la Vérité face à ses mensonges et ses manipulations. Non pas par la force – le film réussit la prouesse de ne tuer aucun personnage – mais par son empathie et sa bienveillance, restées intactes depuis le premier film. Car que peut-on opposer à la volonté d’anéantir à part la Vérité pure ? D’où un discours final qui fait du bien, plein de chaleur et de compassion. Diana a découvert notre monde sous les feux et les atrocités de la guerre, mais elle y a en même temps découvert l’amour. Une photo sur une table de son appartement montre qu’elle a aussi contribué à vaincre les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Peut-être est-ce un indice laissant imaginer qu’à l’instar de Quentin Tarantino dans Inglourious Basterds, Patty Jenkins proposera dans une troisième aventure sa propre lecture de cette période tragique de l’Histoire. En attendant, ce second film moins sombre que le précédent permet à Diana, toujours sublimement incarnée par Gal Gadot, de retrouver temporairement l’amour de sa vie, l’aviateur Steve Trevor (Chris Pine), et de donner libre cours à une fantaisie : son intérêt pour les habits stylés ! Elle travaille justement au département d’anthropologie et d’archéologie du prestigieux Smithsonian Museum, avec un accès personnel au Musée national de l’air et de l’espace de la Smithsonian Institution de Washington, ce qui est capital et cohérent pour l’histoire puisqu’elle conserve les objets du passé qui sauvegardent cette mémoire que « Big Brother » cherche au contraire à annihiler. Dans le film, Diana affronte aussi son ennemie bien connue des lecteurs familiers de l’univers DC : Cheetah (magistrale Kristen Wiig). Le final, sous la neige artificielle, prend les allures d’un clin d’œil à Frank Capra. Car lorsqu’on est capable de voir la Vérité sans interférences ni mensonges, on est aussi capable de voir la beauté en chacun. L’espoir revient alors et La Vie est belle…

© Quélou Parente

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article