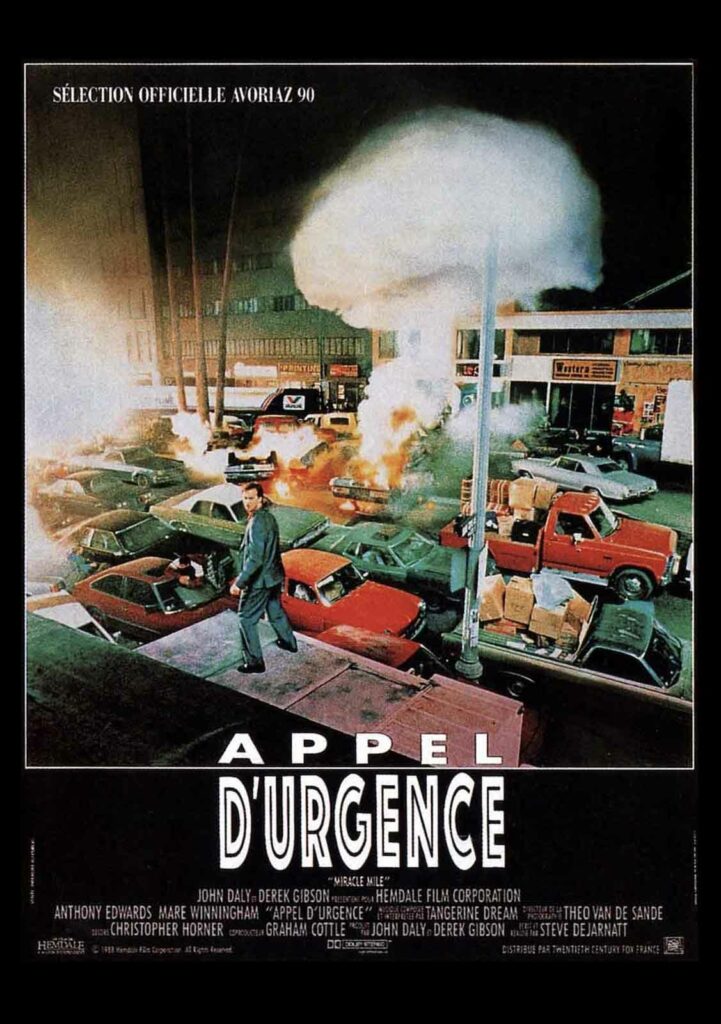

Un homme décroche le téléphone dans une cabine publique. Au bout du fil, un homme lui annonce que des missiles nucléaires vont s’abattre sur la ville…

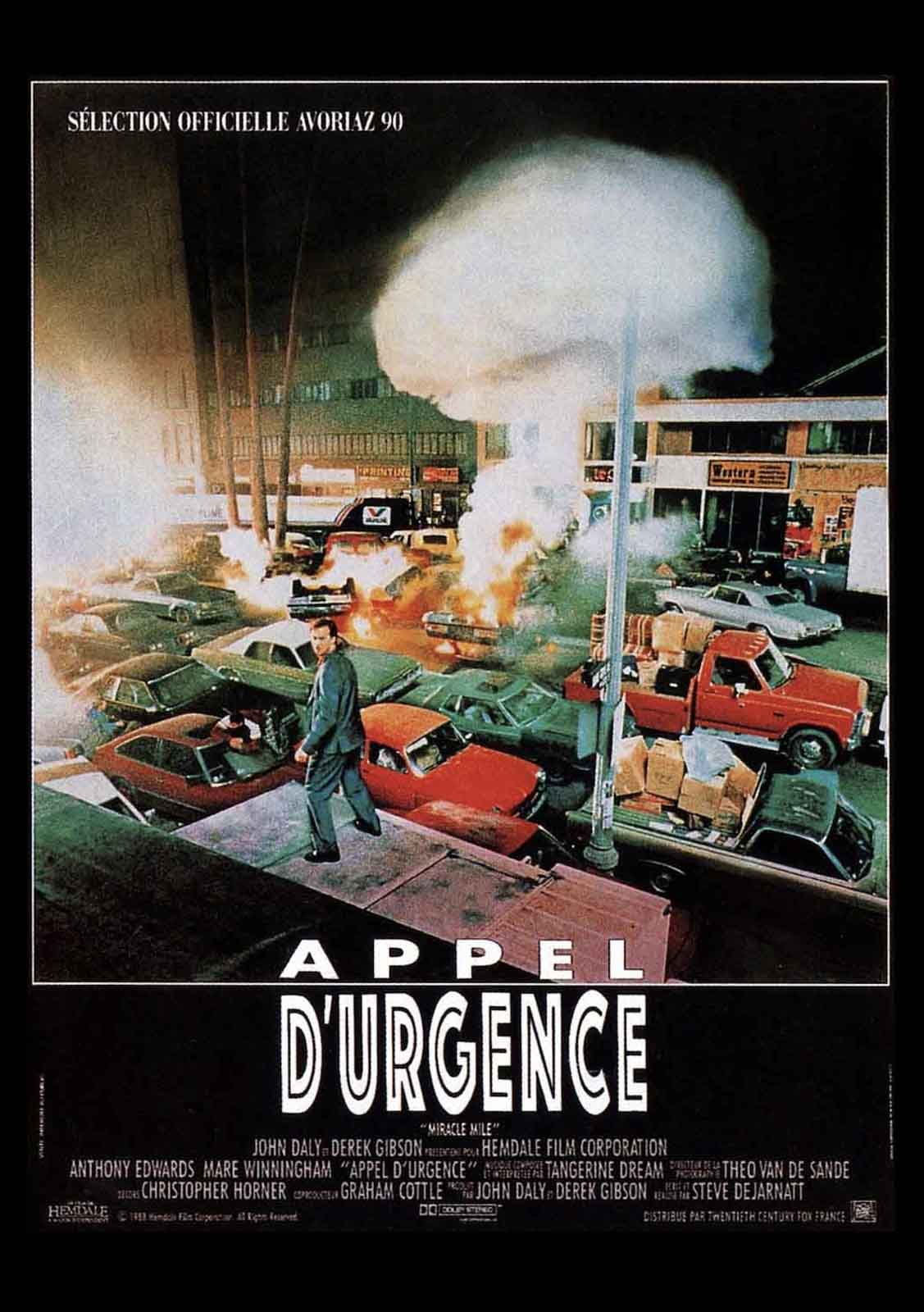

MIRACLE MILE

1988 – USA

Réalisé par Steve de Jarnatt

Avec Anthony Edwards, Mare Winningham, Mykelti Williamson, Denise Crosby, O-Lan Jones, John Agar, Robert DoQui

THEMA POLITIQUE-FICTION I CATASTROPHES

Appel d’urgence est un film revenu de nulle part. Jouissant depuis quelques années d’un regain de popularité inespéré, il faillit bien disparaitre à jamais de la mémoire cinéphile collective. Ce qui est aussi étonnant qu’injuste car d’autres titres pas forcément aussi réussis ont pour leur part bénéficié de la récente vague de nostalgie des années 80. Ou bien justement Appel d’urgence est-il tellement « autre » qu’il s’avère tout aussi inclassable aujourd’hui qu’il ne l’était à sa sortie ? L’idée du film germa dans l’esprit de son auteur Steve De Jarnatt dès 1979, alors qu’il finissait ses études de cinéma à l’université de Californie, s’inspirant de ses souvenirs d’enfance dans les années 60 lorsque, au cœur de la Guerre Froide, la population américaine devait régulièrement se soumettre à des simulations d’attaque nucléaire. La menace et la psychose perdureront jusque dans les années 80, comme en témoignent Le Jour d’après de Nicholas Meyer, L’Aube Rouge de John Milius et même le plus commercial WarGames de John Badham. Warner se montra tout d’abord intéressé par ce sujet dans l’air du temps mais souhaitait modifier plusieurs éléments (dont la fin, pour que le film ne soit qu’un rêve !). Steve De Jarnatt refusa catégoriquement, d’autant qu’il comptait bien réaliser le film lui-même. Il apprit par la suite que le studio avait pour projet d’en faire un segment de La Quatrième dimension – le film. Mais le temps passa et la chute du mur de Berlin en 1989 amorça une détente politique internationale, ce qui pourrait bien avoir contribué à rendre Appel d’urgence caduque lorsqu’il sortit enfin sur les écrans en mai 1989 aux États-Unis et début 90 en France.

Le film s’ouvre sur des images du Big Bang et les débuts de la vie sur Terre, sur une musique synthétique planante du groupe Tangerine Dream. Une voix off dissertant sur les événements cosmiques aurait tôt fait de nous laisser croire que nous regardons au choix un documentaire, la suite de Phase IV, voire un film de Terrence Malick. Apparait ensuite à l’image Harry (Anthony Edwards) et l’on découvre que ces images ne sont qu’une fresque murale au musée d’histoire naturelle, celui de Los Angeles en l’occurrence. Harry y a repéré Julie (Mare Winnigham) et fait tout pour attirer son attention. Elle accepte d’aller diner avec lui mais Harry s’endort et rate l’heure du rendez-vous à cause d’une panne de courant. En se réveillant à 2h00 du matin, il se doute que Julie ne sera plus là mais il se rend au restaurant malgré tout. Sur place, une cabine téléphonique sonne. Interloqué, Harry décroche. Il s’agit d’un faux numéro mais la personne au bout du fil a juste le temps de lui expliquer qu’elle travaille dans une base militaire et que des missiles nucléaires vont s’abattre sur Los Angeles dans 1h10. Pris de panique, Harry décide de retrouver Julie avant qu’il ne soit trop tard. L’annonce de la catastrophe se répand comme un feu de paille et la ville entière sombre alors dans le chaos et l’anarchie…

Du Big Bang au Big Boum

Si Kurt Russel et Nicolas Cage furent approchés pour tenir le rôle principal, le choix d’Anthony Edwards contribue à crédibiliser l’intrigue – ni gros bras ni sex-symbol, le futur Docteur Green de la série Urgences incarne le parfait quidam face à une situation pour le moins exceptionnelle. Mais la contrepartie est que la firme Hemdale ne peut miser trop gros sans véritable tête d’affiche et Steve De Jarnatt doit se contenter d’un budget de 3,7 millions de dollars. A titre de comparaison, la même compagnie avait alloué près de 7 millions au premier Terminator, avec lequel Appel d’urgence entretient d’ailleurs quelques points communs : l’apocalypse nucléaire et une histoire d’amour naissante au cours d’une course-poursuite/contre la montre se déroulant sur une période courte et majoritairement de nuit. Car la romance est bel et bien au cœur d’Appel d’urgence, De Jarnatt y consacrant vingt bonnes minutes d’exposition avant de nous faire basculer dans le cauchemar – Un revirement qui n’aurait pas le même impact si nous ne nous étions pas attachés aux personnages. Avec une solide maitrise de son matériau, le réalisateur continuera d’ailleurs de faire évoluer sa mise en scène au cours d’un film dont la courte durée ne le rend que plus dense : démarrant comme une comédie romantique classique, embrayant sur une ambiance paranoïaque avant de déployer un très efficace final sur fond de chaos urbain tirant le meilleur parti des moyens à disposition, De Jarnatt nous promène sans temps mort dans de nombreux lieux à priori anodins mais furieusement cinégéniques, introduisant au passage une riche galerie de personnages secondaires aussi variés que pittoresques, dont la diversité reflète à merveille l’esprit de la Cité des Anges. Par une sorte d’écho négatif à la première scène, la fin du film boucle parfaitement la boucle d’un scénario auquel ses huit longues années de gestation auront permis d’être parfaitement affiné. Hemdale avait envisagé d’ajouter une touche optimiste pour clore le film mais conserva finalement la chute plus radiale envisagée par son auteur. Hélas, l’insuccès d’Appel d’urgence (son second film après Cherry 2000) signera la fin de la carrière de Steve De Jarnatt au cinéma. Il restera très actif à la télévision, où il aura même l’occasion de diriger à nouveau Anthony Edwards sur quelques épisodes d’Urgences.

© Jérôme Muslewski

Partagez cet article