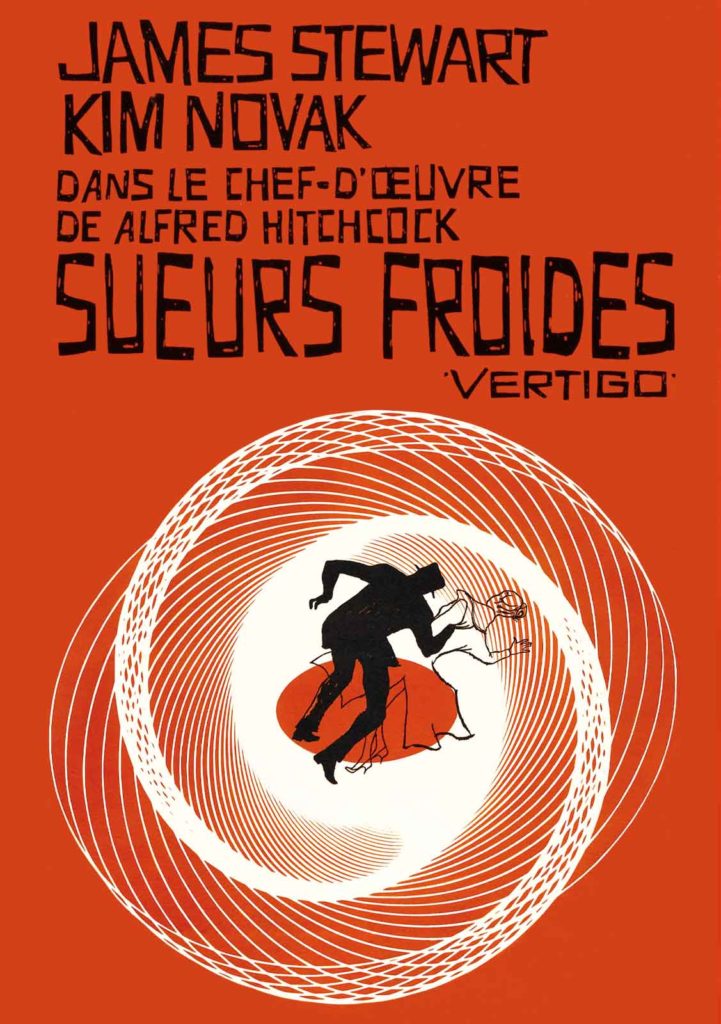

Alfred Hitchcock nous entraîne dans les tourments vertigineux d'un de ses plus beaux longs-métrages

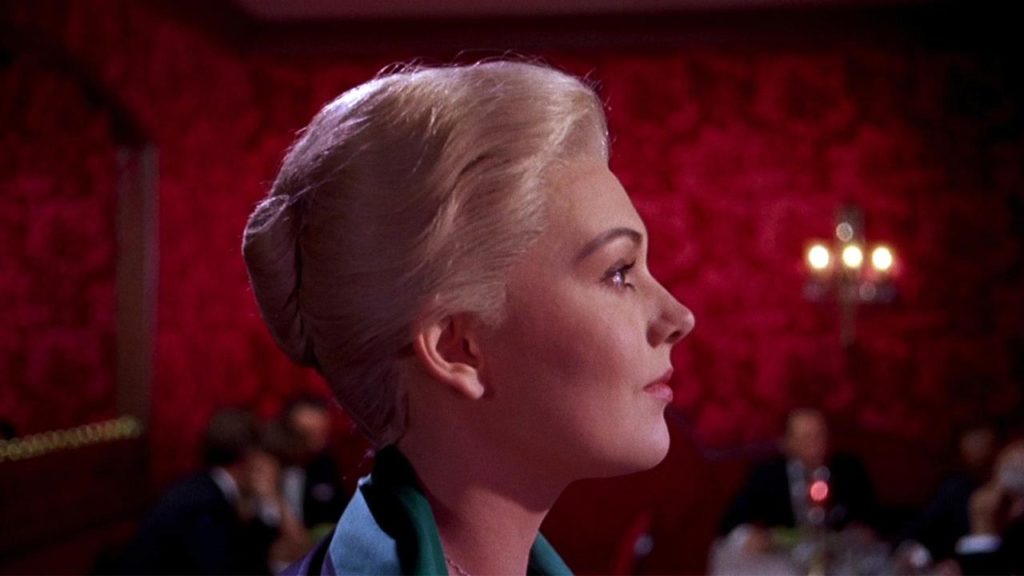

VERTIGO

1958 – USA

Réalisé par Alfred Hitchcock

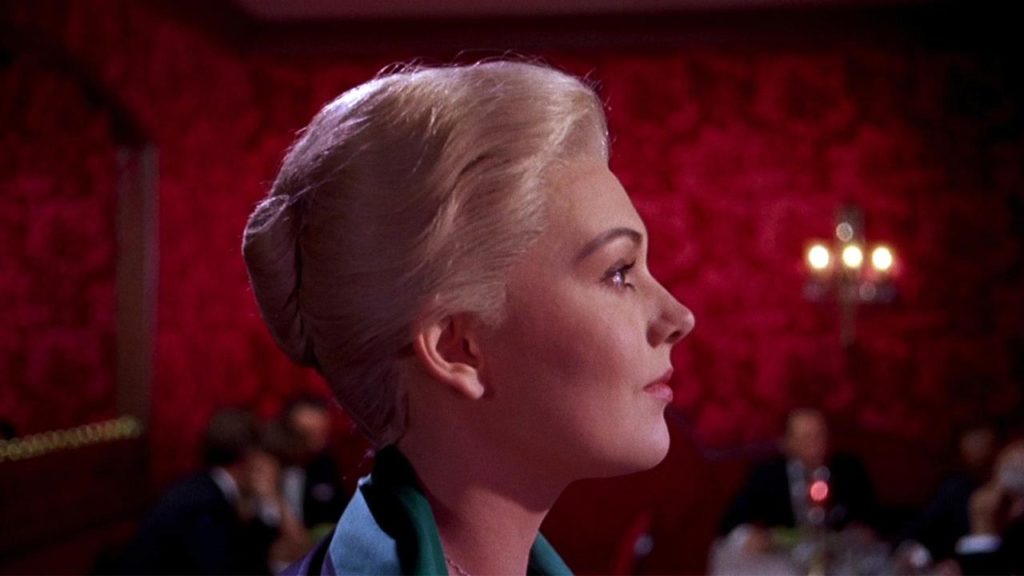

Avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey, Ellen Corby

THEMA MORT

Sueurs Froides est l’adaptation du roman « D’entre les morts » que Pierre Boileau et Thomas Narcejac écrivirent spécialement pour Alfred Hitchcock après avoir appris que le prestigieux cinéaste était très intéressé par leur livre précédent, « Celle qui n’était plus », porté à l’écran en 1955 par Henri-Georges Clouzot sous le titre Les Diaboliques. Si le scénario de Sueurs Froides suit assez fidèlement la trame du roman, le contexte de l’intrigue – à l’origine intrinsèquement rattaché au Paris d’après-guerre et à ses fêlures – a été transposé dans le San Francisco des années 50. L’inspecteur de police John Ferguson (James Stewart) est en proie à de violentes crises de vertige qui provoquent accidentellement la mort de son co-équipier. Congédié, il accepte de devenir détective privé pour l’un de ses amis, dont la ravissante épouse Madeleine (Kim Novak) semble possédée par l’esprit d’une de ses ancêtres, l’énigmatique Carlotta Valdes. La mission est en apparence anodine, mais Ferguson commence à tomber amoureux de la fascinante Madeleine.

« Croyez-vous qu'on puisse mourir et renaître ? »

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article