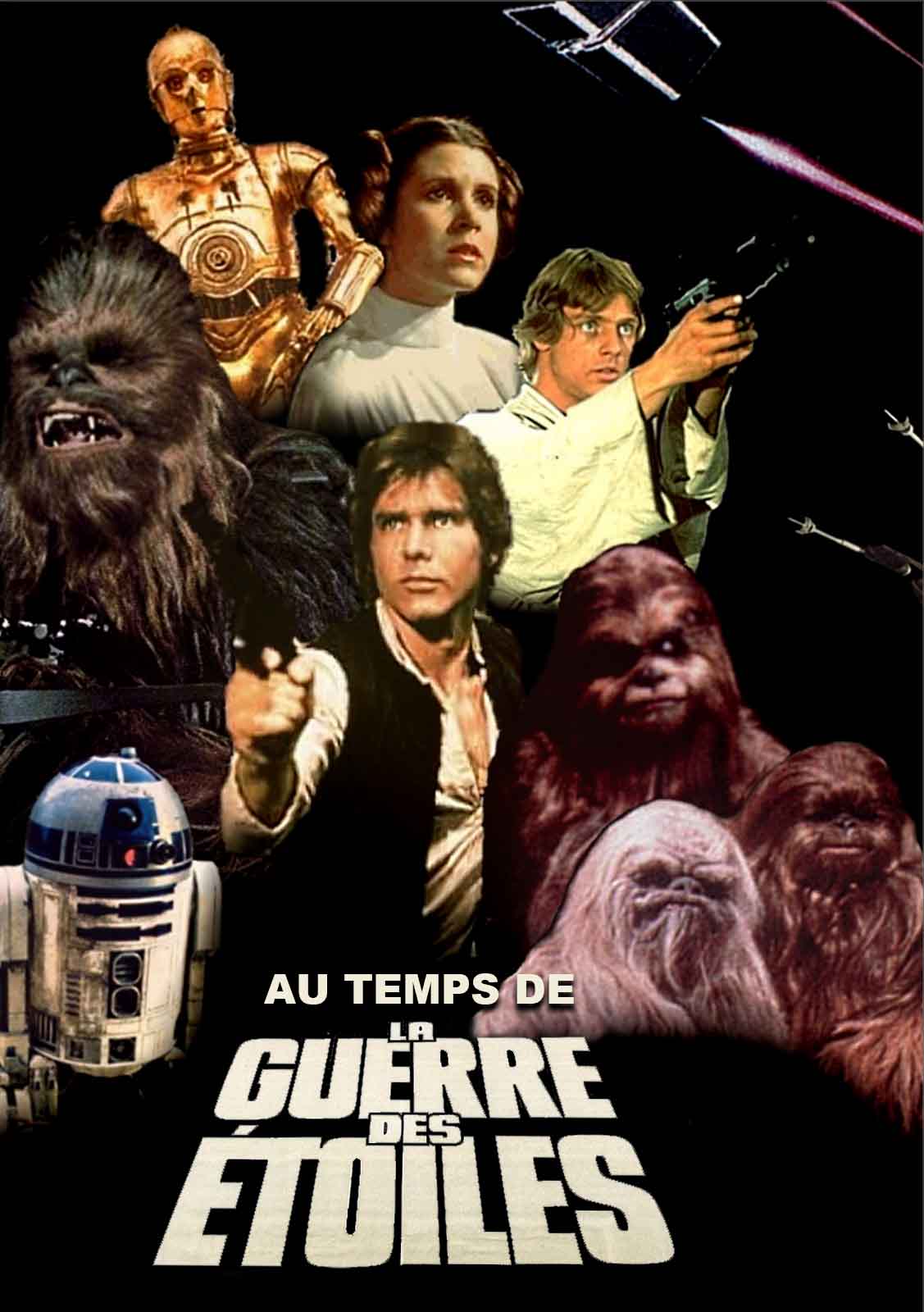

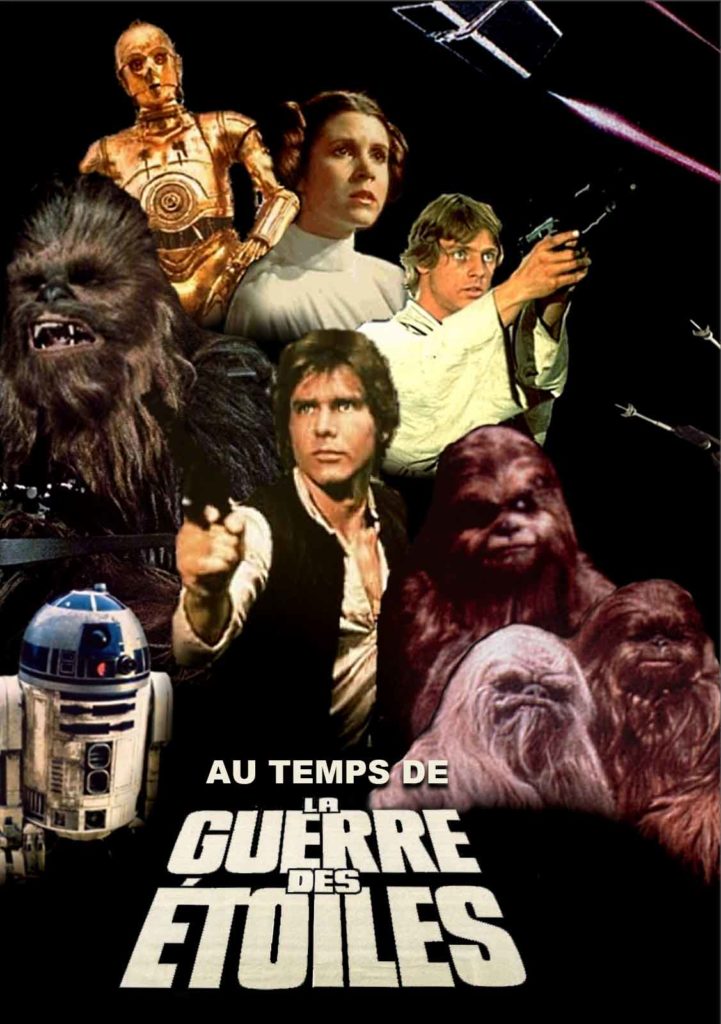

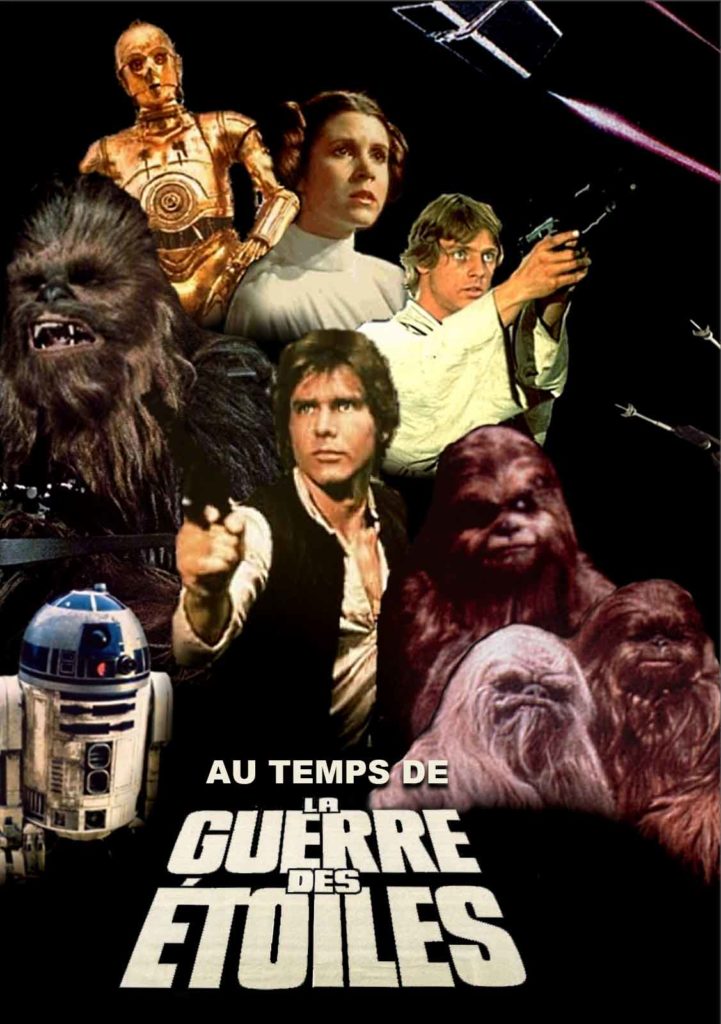

Un téléfilm improbable et hallucinant en totale roue libre, que George Lucas n'a jamais assumé… et on le comprend !

STAR WARS HOLIDAY SPECIAL

1978 – USA

Réalisé par Steve Binder

Avec Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Mickey Morton, Patty Maloney

THEMA SPACE OPERA I SAGA STAR WARS

En 1978, pour revoir un film qui n’était plus à l’affiche, il fallait réfréner son impatience et guetter le moment incertain où une chaîne de télévision aurait enfin la possibilité de le diffuser. Dans une telle situation, comment satisfaire tous les gamins subjugués par La Guerre des Etoiles, rêvant ardemment de retrouver leurs héros favoris dans une galaxie lointaine, très lointaine ? Réponse : en leur offrant un téléfilm réunissant les principaux protagonistes du space opera le plus populaire de tous les temps. Ainsi est né Star Wars Holiday Special. Aujourd’hui, le visionnage de ce long-métrage improbable, repoussant les limites du kitsch et du grotesque, bafouant sans vergogne les règles les plus élémentaires du bon goût, est une épreuve – que dis-je ? une torture ! – dont il est difficile de se remettre. Mais à l’époque, les enjeux n’étaient pas les mêmes. Il ne s’agissait pas encore de capitaliser sur une franchise juteuse à grands coups de produits dérivés et de marketing matraqueur, mais simplement d’égayer les soirées hivernales des jeunes téléspectateurs en leur proposant une variante modeste et décomplexée de leur film préféré. Ceci étant posé, on peut légitimement se demander quelles substances illicites absorbaient les cinq scénaristes au moment des faits.

L’intrigue met en vedette la famille de Chewbacca, autrement dit une ménagère wookie qui s’affaire en cuisine derrière son tablier, un rejeton aux traits difformes et un grand père velu aux allures de yéti. Impatients de célébrer leur rituel « Life Day », les gentils wookies s’inquiètent de ne pas voir arriver Chewbacca, ignorant que ce dernier, aux commandes du Faucon Millenium avec Han Solo, tente d’échapper aux vaisseaux de l’Empire. En attendant, le trio poilu regarde la télé, d’où une succession de numéros musicaux et « comiques » tous plus interminables et douteux les uns que les autres : des danseuses échappées d’un cirque de travestis, une émission culinaire avec un cuisinier déguisé en femme et équipé de quatre bras, une chanteuse à paillettes qui apparaît dans les fantasmes du papy, un immonde morceau pop joué par un groupe chevelu, l’intervention laborieuse d’un androïde en proie à des avaries, une comédie musicale au milieu des extraterrestres de la Cantina…

La chanson de la Princesse Leïa

En guest stars, Harrison Ford semble ne pas y croire une seconde, Mark Hamill sourit difficilement sous des tonnes de maquillage masquant les cicatrices de son récent accident de voiture et Carrie Fisher – outrage ultime – entonne une chanson pour la paix et l’amour dans le monde ! La partie du film la moins pénible est un dessin animé d’une dizaine de minutes au graphisme certes discutable – Han Solo y ressemble à Jar Jar Binks ! – mais aux trouvailles visuelles intéressantes, d’autant qu’on y découvre pour la première fois – deux ans avant L’Empire Contre-Attaque – le personnage de Boba Fett. Diffusé une seule fois, Star Wars Holiday Special fut immédiatement retiré des programmations lorsque George Lucas découvrit l’ampleur des dégâts. Nous autres, enfants de La Guerre des Etoiles, eurent la joie perplexe de découvrir cette chose étrange sur nos écrans de télévision un après-midi du mois de janvier, en 1979. Si le film n’a plus jamais été commercialisé, il circule depuis sous forme de copies officieuses, au grand dam de ce bon vieux George !

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article