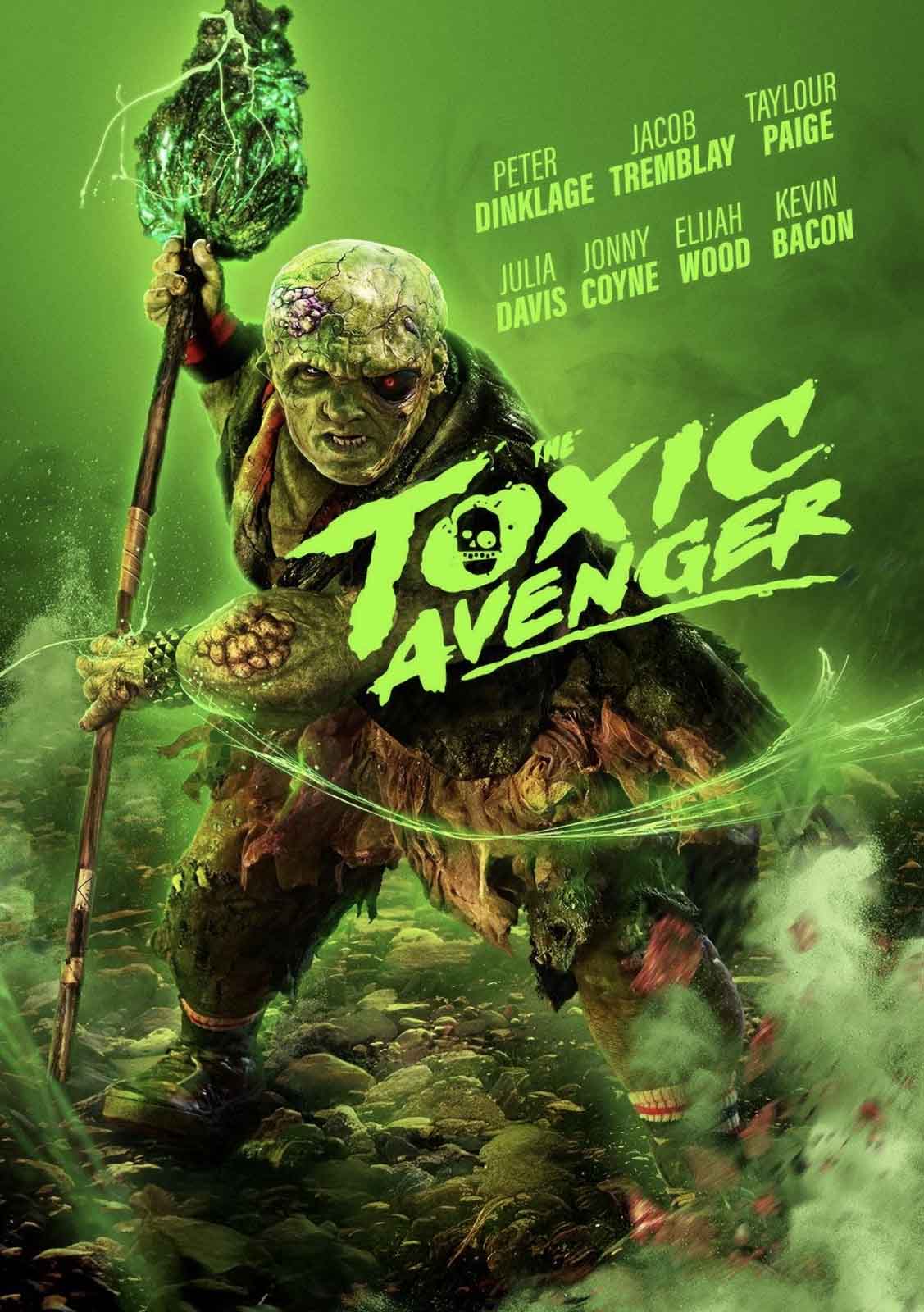

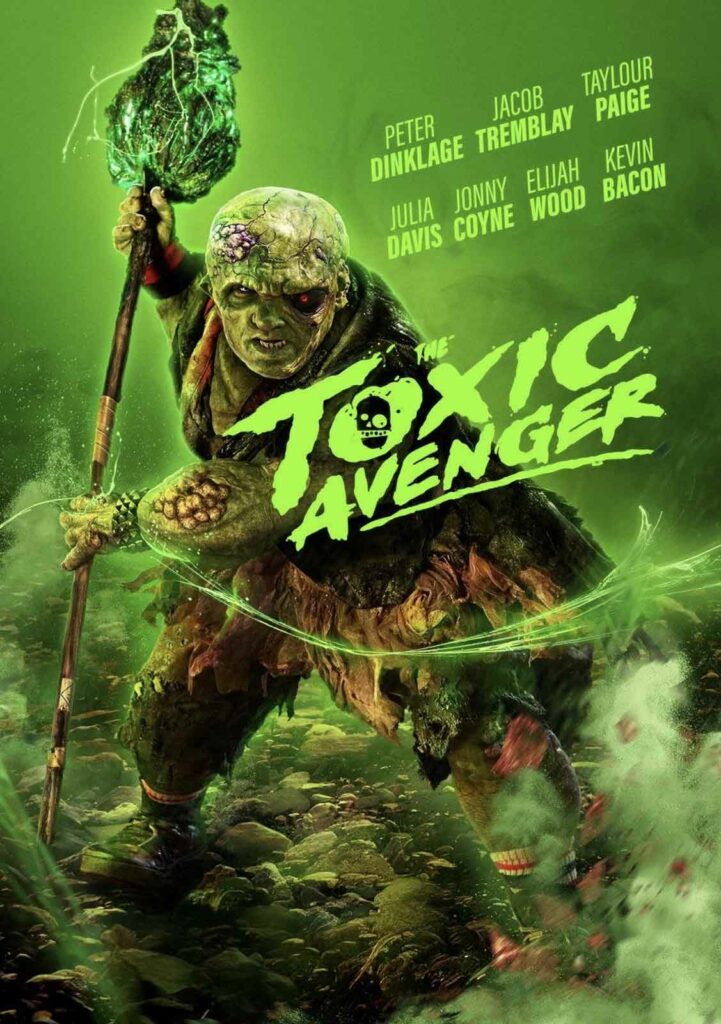

Un remake improbable avec Peter Dinklage en vengeur toxique, Kevin Bacon en businessman véreux et Elijah Wood en homme de main difforme…

THE TOXIC AVENGER

2023 – USA

Réalisé par Macon Blair

Avec Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood, Luisa Guerreiro, David Yow, Annette Badland, Sunil Patel, Margo Cargill

THEMA SUPER-HÉROS I MUTATIONS I SAGA TOXIC AVENGER

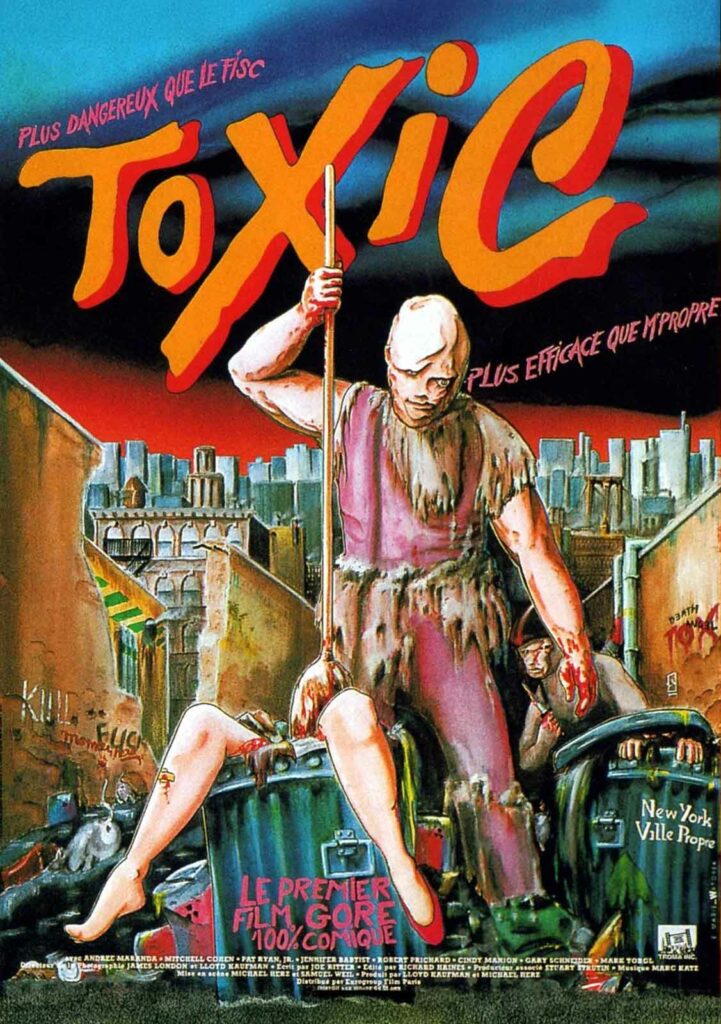

En 1984, la petite maison indépendante Troma Entertainment met le feu aux salles de cinéma avec The Toxic Avenger, mélange de comédie potache, de satire sociale, de gore outrancier et de film de super-héros fauché. Produite pour une poignée de dollars et interdite aux moins de 17 ans, cette curiosité est devenue la mascotte de Troma, donnant naissance à trois suites, une comédie musicale, des comics Marvel et même un dessin animé du samedi matin (Toxic Crusaders, diffusé en 1990), preuve que le personnage pouvait séduire au-delà du cercle des amateurs de bisseries. Quarante ans plus tard, voilà que le vengeur toxique ressurgit dans un remake signé Macon Blair, acteur-réalisateur remarqué dans le circuit indépendant (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). Annoncé depuis des années et teasé en festivals en 2023, son Toxic Avenger n’a pourtant trouvé distributeur qu’en 2025, Cineverse s’associant finalement avec Iconic Events Releasing pour sortir le film après une longue période d’errance. Ce qui frappe d’abord, dans ce remake, c’est son casting déroutant. Dans le rôle du grand méchant capitaliste, on retrouve un Kevin Bacon cabotin comme jamais, qui se délecte en PDG carnassier dînant avec politiciens, militaires et évêques corrompus, conforme aux seconds rôles caricaturaux qu’il aime tenir à ce stade de sa carrière. Elijah Wood, quasiment méconnaissable sous son maquillage, campe son frère difforme, évoquant autant Quasimodo que le Pingouin de Batman Returns.

Mais la vraie curiosité reste Peter Dinklage, choisi pour incarner le futur Toxie. L’ancien Tyrion Lannister n’endosse pourtant pas seul le costume : il joue le personnage avant sa mutation, puis cède la place, sous les kilos de mousse de latex, à l’actrice Luisa Guerreiro. Spécialiste des créatures costumées (elle a déjà été Oompa Loompa et Télétubbie, c’est dire), Guerreiro mime et prolonge le travail de Dinklage dans une prestation hybride, presque chorégraphiée à quatre mains. L’ex-star de Game of Thrones joue donc dans un premier temps Winston Gooze, un agent d’entretien sans histoires, veuf et beau-père d’un adolescent avec lequel il peine à nouer un lien. Son quotidien se réduit à son travail harassant à l’usine pharmaceutique BTH, dirigée par le redoutable Bob Garbinger (Kevin Bacon, donc). Quand Winston apprend qu’il est atteint d’une maladie incurable, l’espoir d’un traitement est aussitôt brisé par une mutuelle qui refuse de prendre en charge les frais astronomiques. Désespéré, il tente un braquage dérisoire dans l’usine, armé d’un simple balai imbibé de produits toxiques. Mais son geste maladroit attire l’attention des hommes de main de Garbinger, déjà lancés à la poursuite d’une journaliste trop curieuse. Winston est abattu, avant que son cadavre ne soit plongé dans une cuve de produits chimiques. Aussitôt, une étrange mutation s’opère…

Mini-Toxie

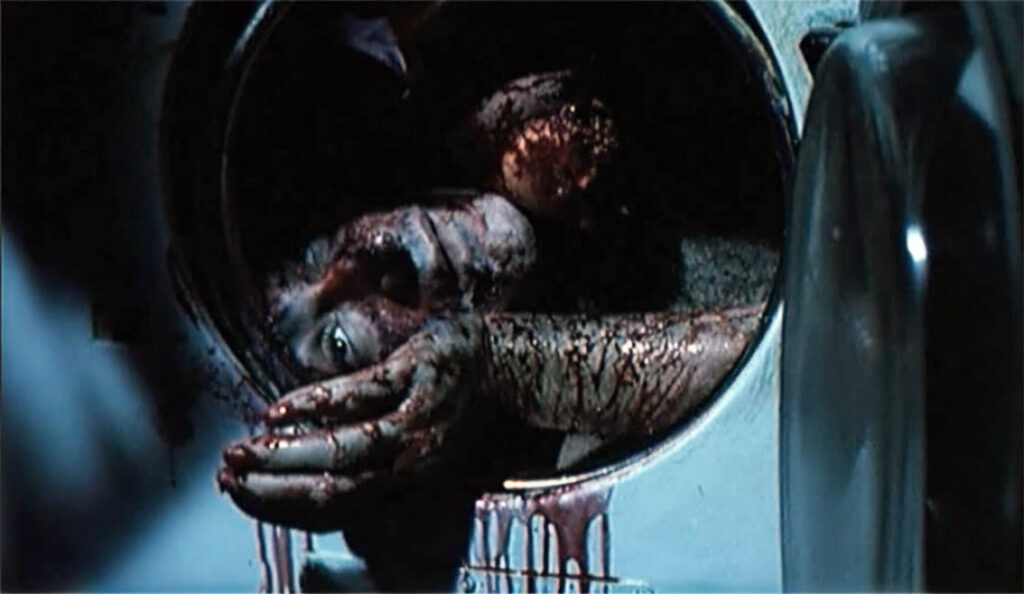

Visuellement, ce nouveau Toxie tient la route. Les prothèses et les mécanismes animatroniques conçus par Charlie Bluett (World War Z, 28 ans plus tard) et Kate Walshe (Ex Machina, The Crow) nous offrent un rendu pustuleux et visqueux à souhait. Mais là où le film original créait un décalage en transformant un gringalet timide en colosse difforme, Blair choisit une voie moins radicale : Winston reste petit et trapu, même après mutation (Peter Dinklage et Luisa Guerreiro ont à peu près la même taille, à dix centimètres près). L’effet comique s’en trouve fatalement amenuisé. L’idée d’injecter dans le film un peu d’émotion, via la relation qui lie Winston et son beau-fils, n’est pas inintéressante, et n’est pas sans évoquer quelques-uns des films de James Gunn, justement transfuge de Troma et maître dans l’art d’équilibrer trash et tendresse. Sur le papier, ce Toxic Avenger semble cocher beaucoup de cases : l’humour potache, le gore spectaculaire, l’impertinence, le grain de folie… et pourtant la mayonnaise ne prend pas totalement, peut-être justement parce que tous ces ingrédients ont l’air savamment dosés, comme trop calculés. Sans doute l’anarchie authentique du film original, son inconscience et son esprit ouvertement punk manquent-ils à l’appel. Le remake est certes plus convaincant que ne l’était par exemple la version modernisée de Street Trash réalisée en 2024 par Ryan Kruger, mais il a peu de chance de rester durablement dans les mémoires. Et puis, malgré tout le bien que nous pensons de Peter Dinklage, un Toxie « demi-portion » ne nous convainc finalement… qu’à moitié.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article