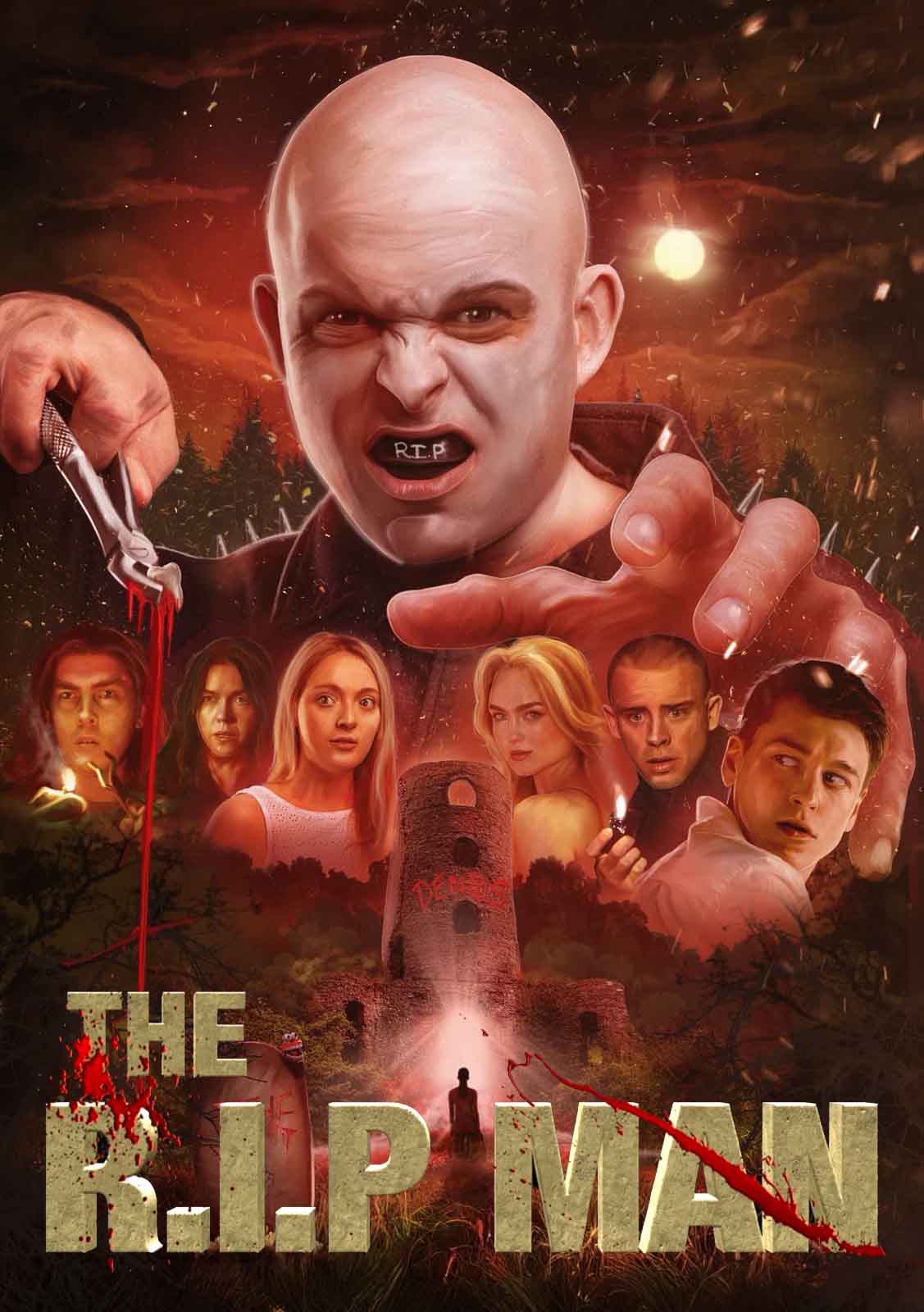

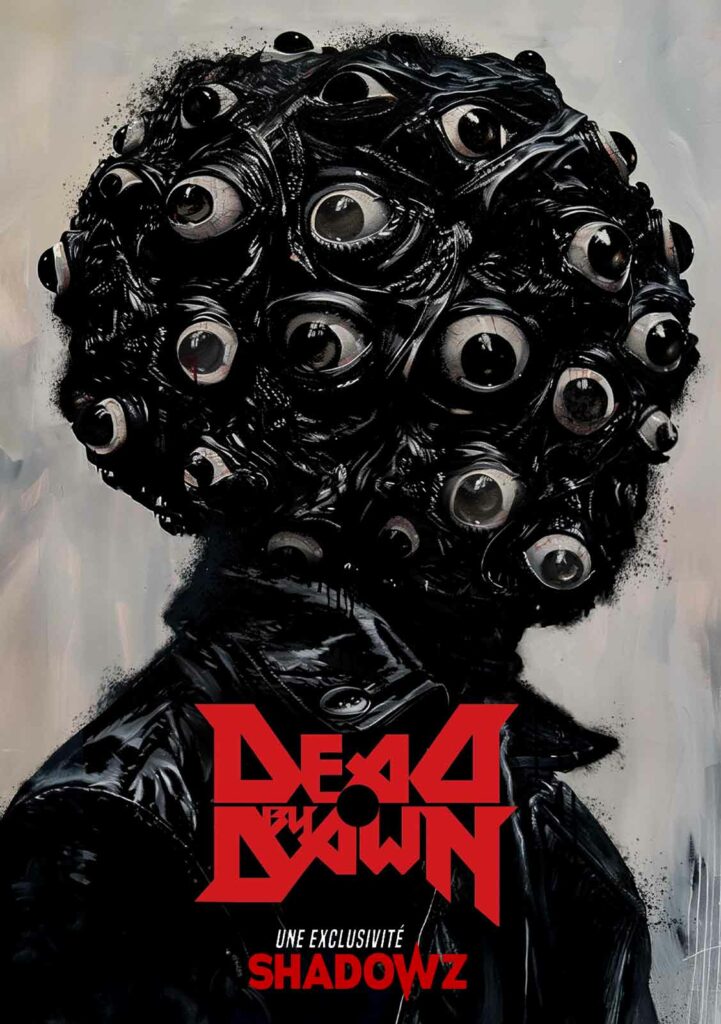

Dans ce giallo polonais expérimental, une troupe de comédiens est méthodiquement massacrée par un tueur sanguinaire…

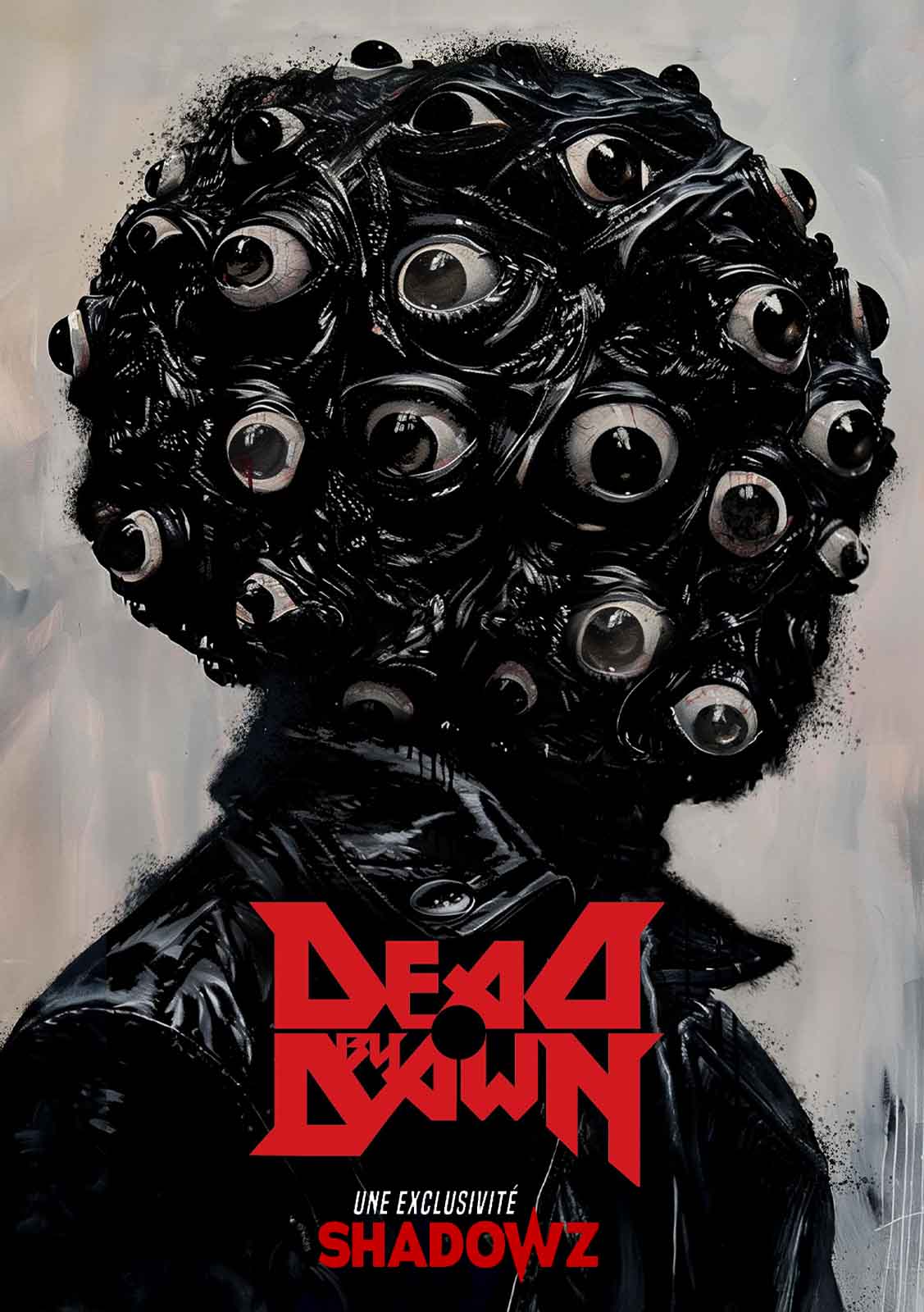

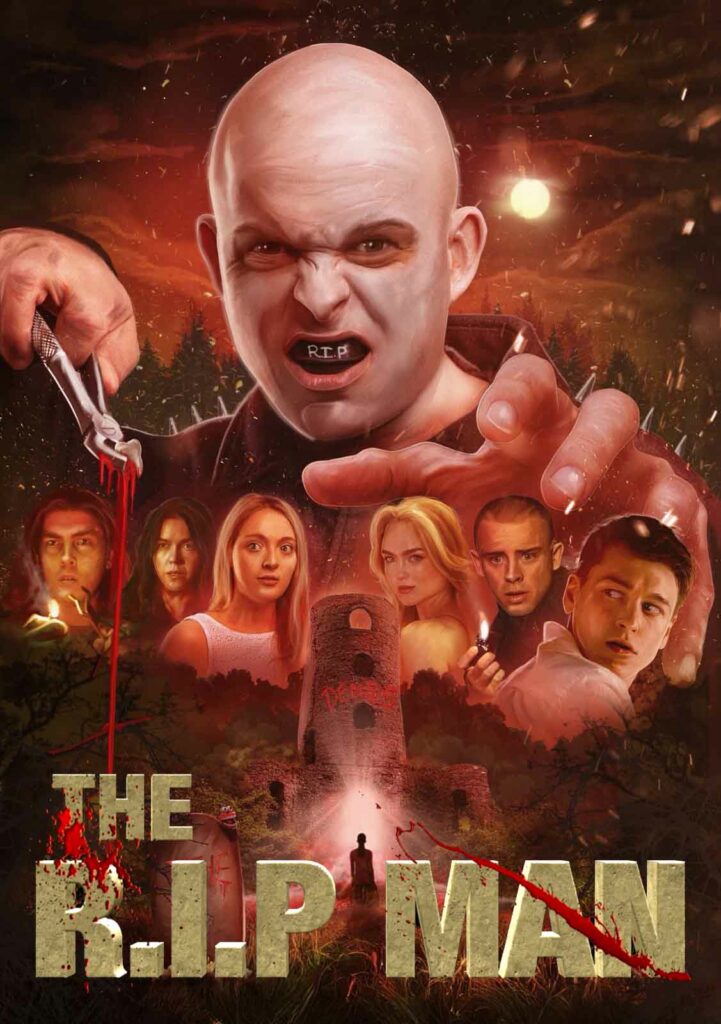

MARTWI PRZED SWITEM / DEAD BY DAWN

2025 – POLOGNE

Réalisé par Dawid Torrone

Avec Sylwia Boron, Monika Frajczyk, Adam Machalica, Piotr Nerlewski, Lukasz Szczepanowski, Bartlomiej Topa, Paulina Zwierz

THEMA TUEURS I DIABLE ET DÉMONS

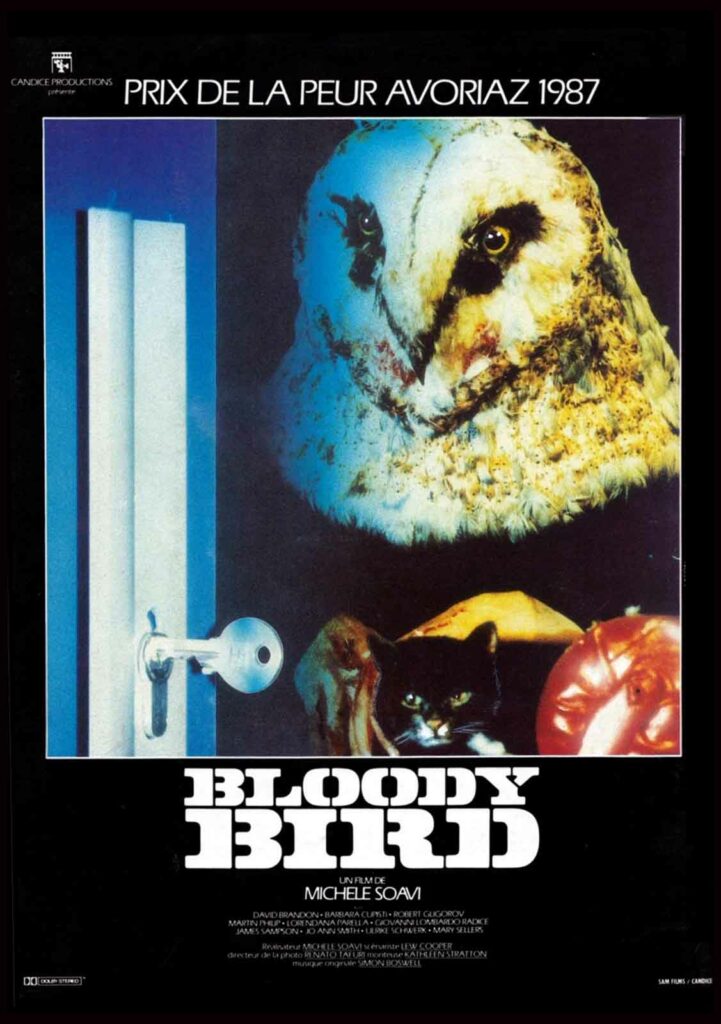

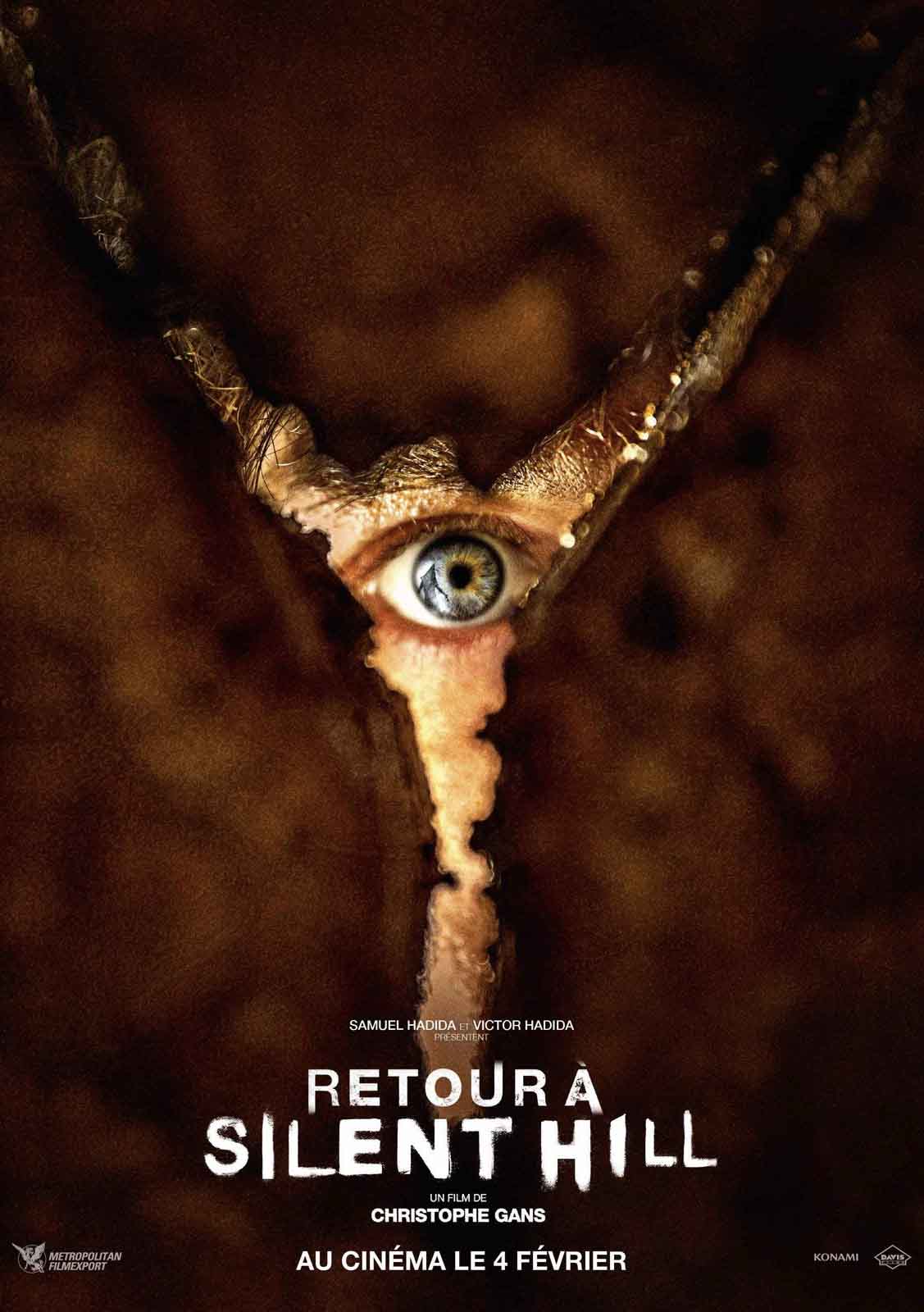

Pour son premier long-métrage, le réalisateur Dawid Torrone entend bien frapper fort en proposant quelque chose de nouveau sur le marché du cinéma polonais, tout en rendant hommage aux films de genre qu’il chérit tant. Si le titre international Dead By Dawn évoque naturellement Evil Dead 2, c’est surtout du côté de l’Europe – et tout particulièrement de l’Italie – que Torrone puise son inspiration, au point de ranger son film dans une catégorie imaginaire qu’il surnomme avec auto-dérision « Giallo Pollo ». Dead By Dawn s’affirme donc comme un « giallo polonais », empruntant aux œuvres de Mario Bava et Dario Argento le caractère baroque de ses scènes de meurtres tout en se fendant de plusieurs références frontales. Le scénario s’appuie ainsi sur le même dispositif narratif que celui de Bloody Bird, tandis que le dernier acte reprend sans vergogne l’un des motifs visuels les plus fameux de Terreur à l’opéra. Tourné majoritairement dans le Palais de la Culture de Zagłębie, dont l’architecture monumentale offre à l’intrigue un écrin propice à l’exubérance dramaturgique, Dead By Dawn joue la carte de l’unité de lieu, de temps et d’action en gorgeant son atmosphère de tension, nuit d’orage à l’appui.

Les protagonistes du film sont un groupe de comédiens invités à répéter une nouvelle pièce dans le mystérieux théâtre appartenant à la famille Heissenhoff, une dynastie artistique bien connue qui aurait tissé des liens avec l’occultisme. Plusieurs drames ont eu lieu sur place dans le passé, notamment des arrêts cardiaques à répétition et la pendaison d’un exorciste paraplégique. L’endroit est donc chargé d’un lourd passé. Le tonnerre qui gronde cette nuit-là, provoquant une coupure partielle de l’électricité dans le théâtre et ses coulisses, renforce le caractère pesant de l’ambiance. La petite troupe n’en est pas plus affectée pour autant et décide de se mettre le plus rapidement possible au travail, d’autant que deux semaines les séparent de la grande première. Mais la répétition théâtrale se transforme bientôt en un jeu désespéré de survie lorsqu’un tueur masqué commence à les traquer et à les massacrer l’un après l’autre. Qui est-il ? Que veut-il ? Et comment échapper au carnage ?

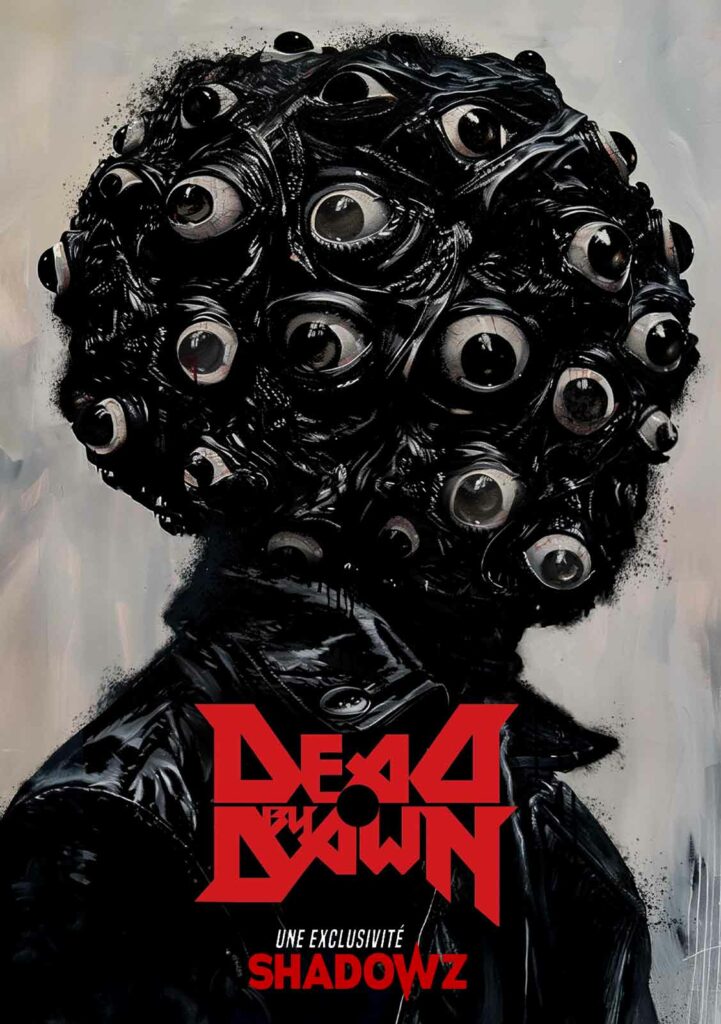

La bête aux cent yeux

Divisé en actes, comme pour faire écho au milieu théâtral dans lequel il se déroule, Dead By Dawn dégage quelque chose de profondément atemporel. Les smartphones sont là, certes, mais aussi un vieux téléphone à cadran circulaire et une télévision cathodique aux images saturées de parasites analogiques, comme si deux courants technologiques cohabitaient. Les artefacts des cassettes VHS deviennent d’ailleurs un élément esthétique récurrent du film. Ce « choc des époques » transpire tout au long du métrage, dont la mise en scène sensorielle convoque aussi bien les œuvres des cinéastes italiens des années 70 que les expérimentations sonores et visuelles d’Hélène Cattet et Bruno Forzani (Amer, Reflet dans un diamant mort). Dawid Torrone soigne tout particulièrement la mise en forme de son film, serti dans un classieux format Cinemascope où s’invitent des couleurs saturées excessives. De fait, Dead By Dawn s’affranchit volontairement des contraintes du monde réel : les comédiens semblent soudain possédés dès qu’ils montent sur scène, un tueur psychopathe au look résolument surréaliste (dont le masque est constellé de centaines de globes oculaires) surgit comme une figure cauchemardesque, et les scènes de meurtres volontiers gore frôlent parfois l’abstraction pure. Le grand final, quant à lui, bascule dans une apothéose opératique délirante, quelque part à mi-chemin entre Lucio Fulci, Sam Raimi et David Lynch. Voilà donc une œuvre hautement recommandable, qui ne parvient certes pas toujours à transcender ses sources d’inspiration mais présente le mérite de nous offrir un spectacle radical, viscéral et déroutant.

© Gilles Penso

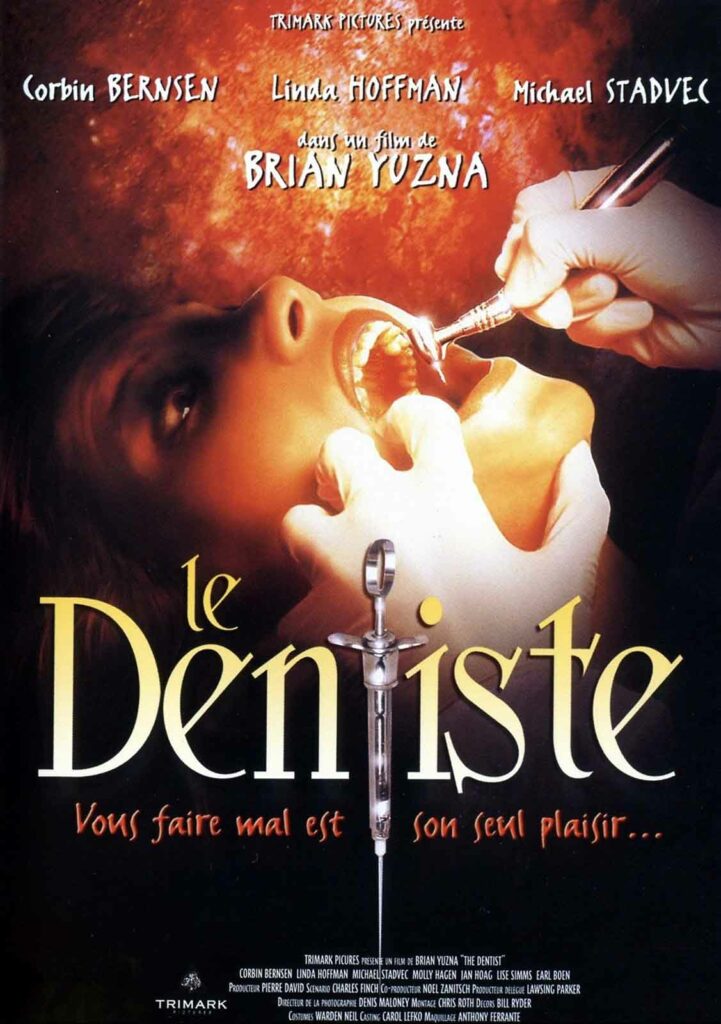

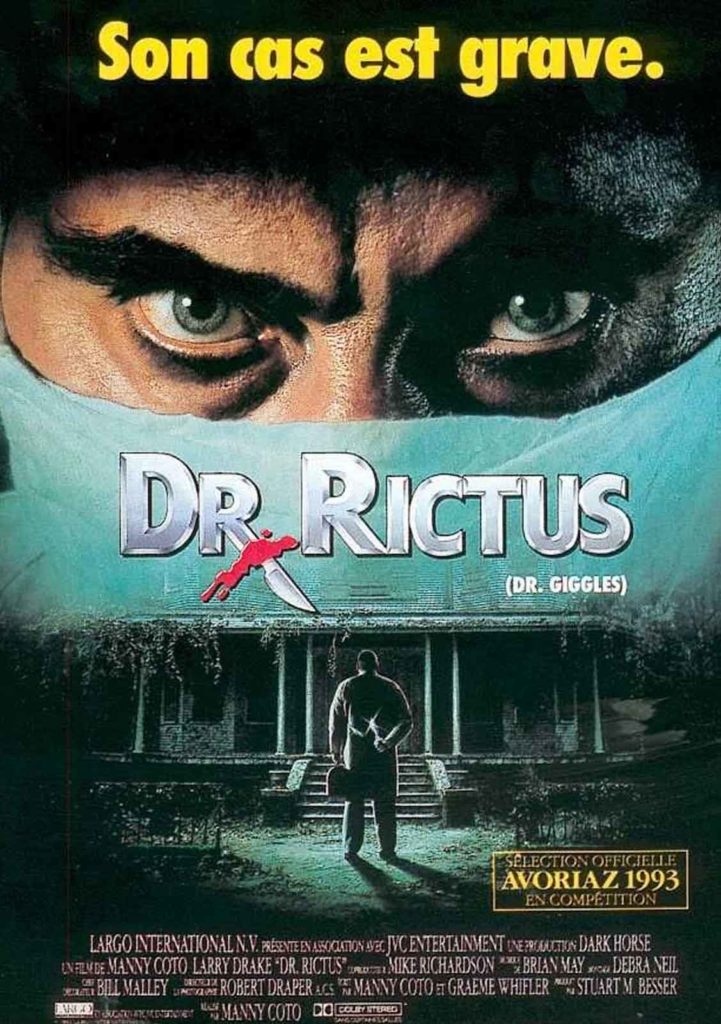

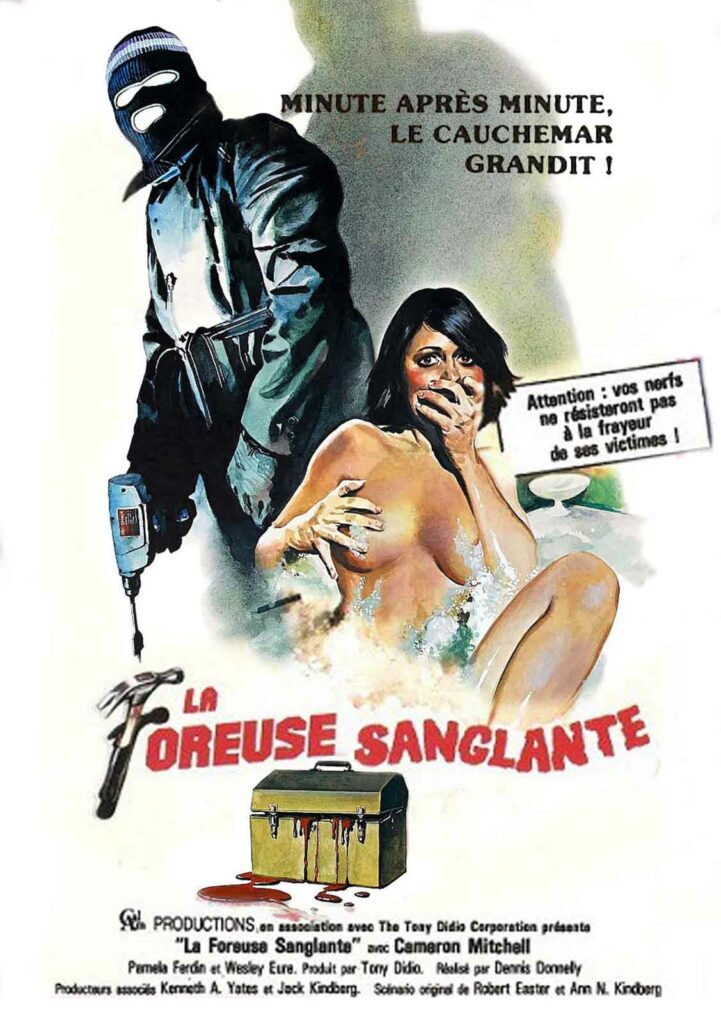

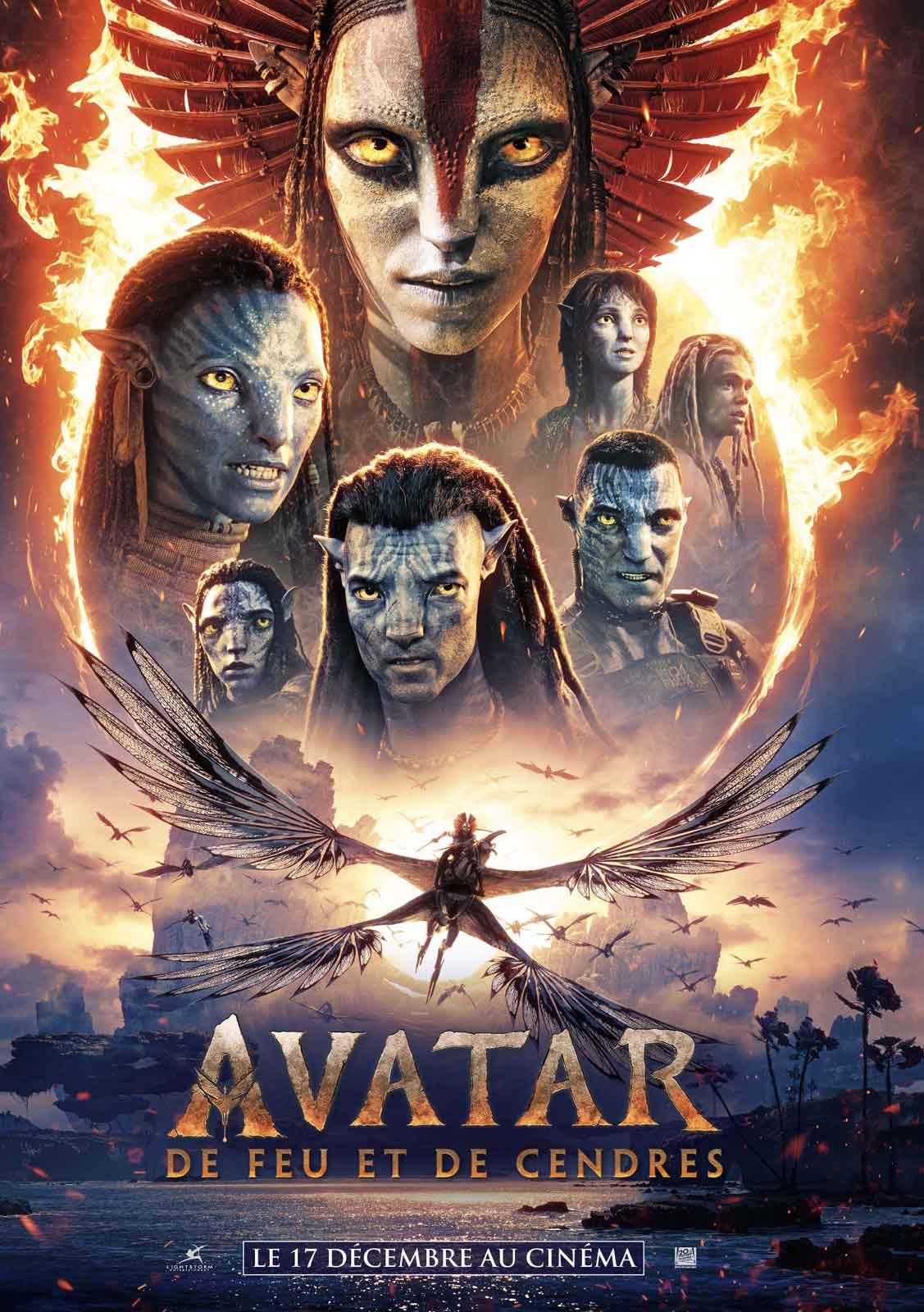

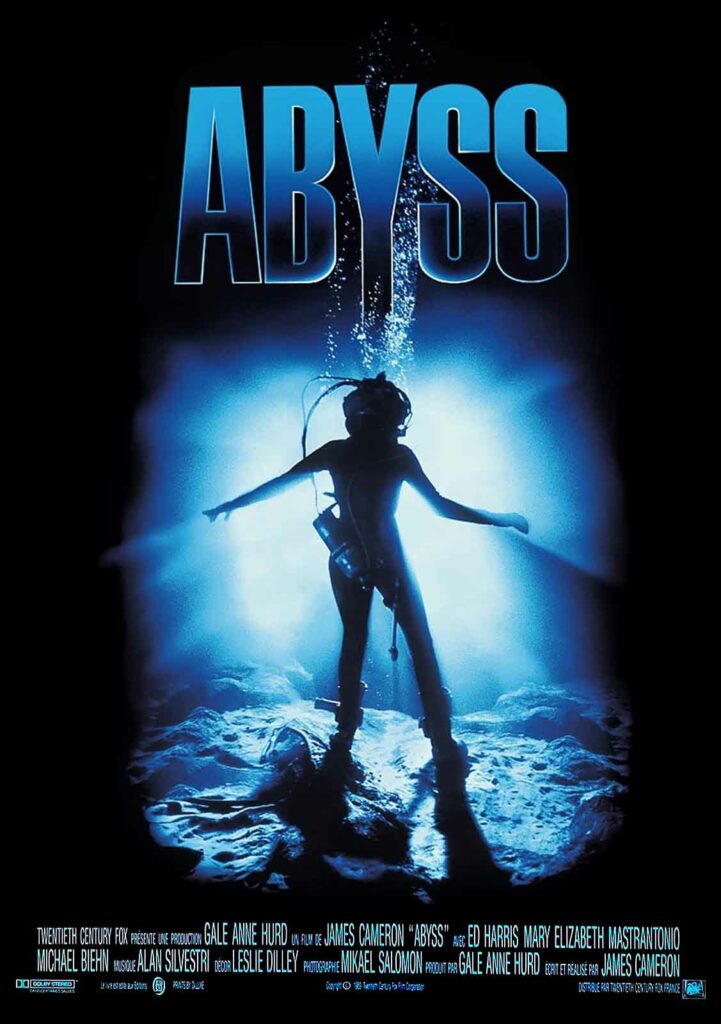

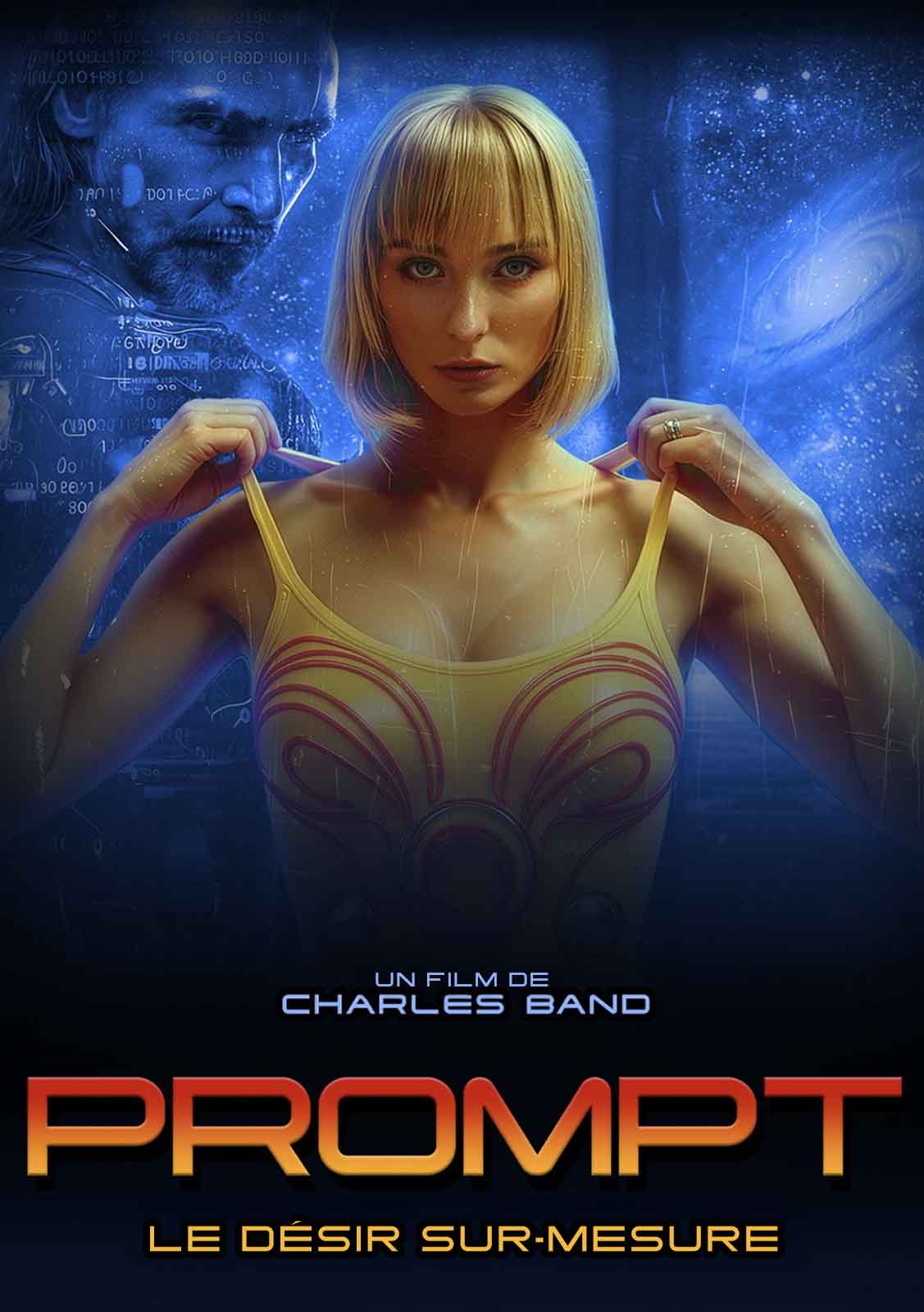

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article