Dans ce somptueux long-métrage animé, les Predators se mettent en quête d’adversaires à trois époques distinctes de l’histoire de l’humanité…

PREDATOR : KILLER OF KILLERS

2025 – USA

Réalisé par Dan Trachtenberg et Joshua Wassung

Avec les voix de Michael Biehn, Doug Cockle, Rick Gonzalez, Damien C. Hass, Lauren Holt, Lindsay LaVanchy, Jeff Leach, Cherami Leigh, Alessa Luz Martinez

THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA PREDATOR

Motivé par l’accueil très chaleureux réservé à Prey, un apport original à la franchise Predator nous ramenant plusieurs siècles dans le passé, le réalisateur Dan Trachtenberg se voit offrir par 20th Century Studio une carte blanche afin de prolonger la saga à sa manière. Une suite nommée Predator : Badlands est donc initiée et tournée en Nouvelle-Zélande entre août et octobre 2024. Mais avant la sortie de cet opus futuriste, Trachtenberg écrit et met en scène – avec le support du coréalisateur Joshua Wassung, pilier de la compagnie The Third Floor – une variante animée qu’il baptise Predator : Killer of Killers. S’ils citent Akira de Katsuhiro Otomo parmi leurs influences, Trachtenberg et Wassung puisent surtout leur inspiration esthétique dans la série Arcane, au point qu’ils débauchent plusieurs artistes du célèbre show produit par Riot Games et Fortiche Production pour venir rejoindre leurs rangs. Conformément au concept développé dans Prey, ce long-métrage d’animation part du principe que les redoutables chasseurs extra-terrestres n’ont pas attendu le vingtième siècle pour visiter notre planète et se mettre en quête d’adversaires à leur hauteur. D’où une structure narrative séparée en plusieurs chapitres correspondant à trois périodes distinctes de l’histoire de l’humanité.

Le chapitre « Le Bouclier », situé en 841, suit le destin d’Ursa, surnommée la « Valkyrie des mers du Sud ». Redoutable guerrière viking, elle poursuit une quête de vengeance contre Zoltan, un barbare qui l’a jadis contrainte, enfant, à tuer son propre père. Mais au cœur du champ de bataille, un monstre surgit – que les combattants prennent pour Grendel, le démon du Beowulf. Ce qu’ils affrontent est en réalité un Predator colossal. Dans « Le Sabre », l’action se déplace au Japon de 1609. Deux jeunes frères sont forcés par leur père de s’affronter pour décider lequel deviendra samouraï. Vingt ans plus tard, l’un a hérité de l’armure familiale, l’autre laboure les champs. Leur rivalité, longtemps enfouie, ressurgit violemment… jusqu’à ce qu’un Predator vienne redistribuer les cartes. Puis « La Balle » nous transporte en Floride, en 1941. Le jeune Torres, tout juste appelé au front, embarque sur un porte-avions avec l’espoir de devenir pilote. Tandis que les combats aériens s’intensifient au-dessus du Pacifique, un vaisseau inconnu surgit et attaque les chasseurs en vol. Poussé par le feu de l’action, Torres s’empare d’un avion et se lance à son tour dans la mêlée…

Le bouclier, le sabre et la balle

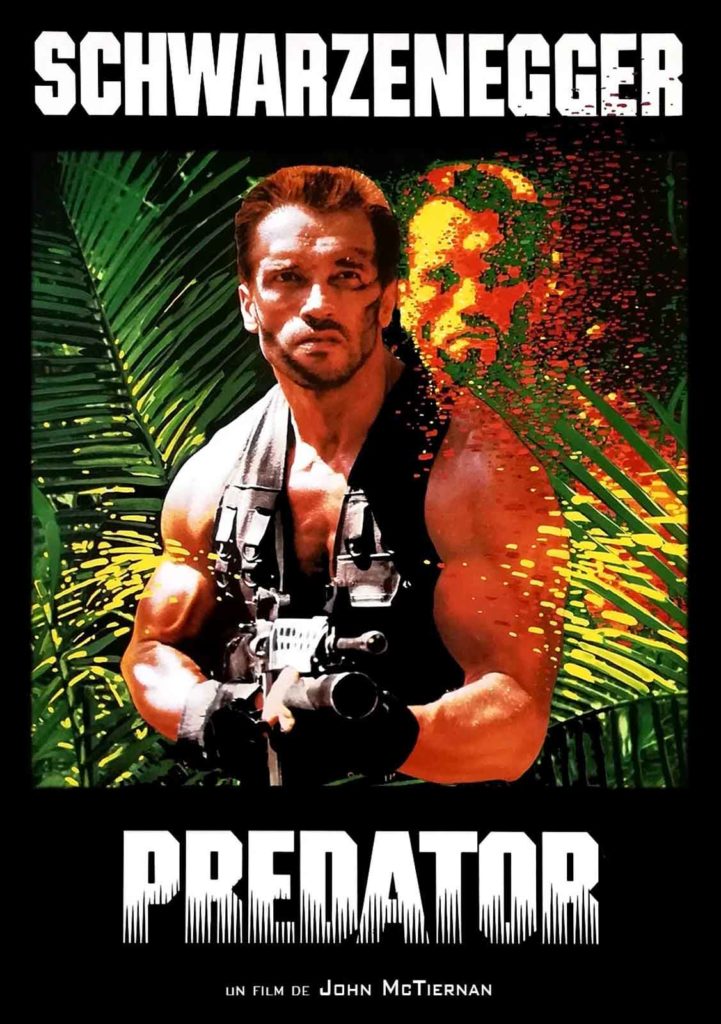

Honnêtement, on ne savait pas trop quoi attendre de cette itération de la franchise initiée par John McTiernan et 1987, souvent mise à mal par de nombreuses variantes dispensables. Mais Predator : Killer of Killers séduit immédiatement par ses partis pris visuels et narratifs. À contre-courant de ce qui se pratique habituellement en 3D, l’animation rejette volontairement la fluidité et les flous de mouvement au profit de positions clés très brutes, en accord avec la rugosité des univers décrits et la simplicité des enjeux dramatiques. Ces choix graphiques – que Trachtenberg et Wassung définissent comme des « concept arts animés » – donnent souvent le sentiment de voir des peintures prendre vie. L’approche n’est pas fondamentalement nouvelle, puisqu’elle s’inscrit dans une tendance de contre-courant initiée notamment par Spider-Man New Generation, consistant à entrer en rupture avec l’homogénéisation formatée des films en images de synthèse. Il n’empêche que le rendu visuel du film est somptueux, évoquant tour à tour les tableaux de Theodor Kittelsen, les estampes japonaises ou les peintures de Norman Rockwell. Dans ce cadre s’inscrivent de prodigieux morceaux de bravoure, comme le chassé-croisé sur le lac glacé où gisent des épaves de drakkars, la poursuite sur les toits japonais ou le dogfight au-dessus de la mer. Mais la beauté des images n’adoucit en rien la brutalité de l’action : les combats sont sanglants, les mises à mort sèches. On décapite, on empale, on mutile, bref la violence est frontale et assumée. Aucun doute, le film s’adresse à un public adulte. Cerise sur le gâteau, l’imagerie liée aux Predators, à leur planète, à leur technologie et à leur bestiaire s’enrichit généreusement, tandis que l’épilogue se construit autour du motif de la barrière de la langue, un thème cher à John McTiernan. La boucle est donc bouclée.

© Gilles Penso

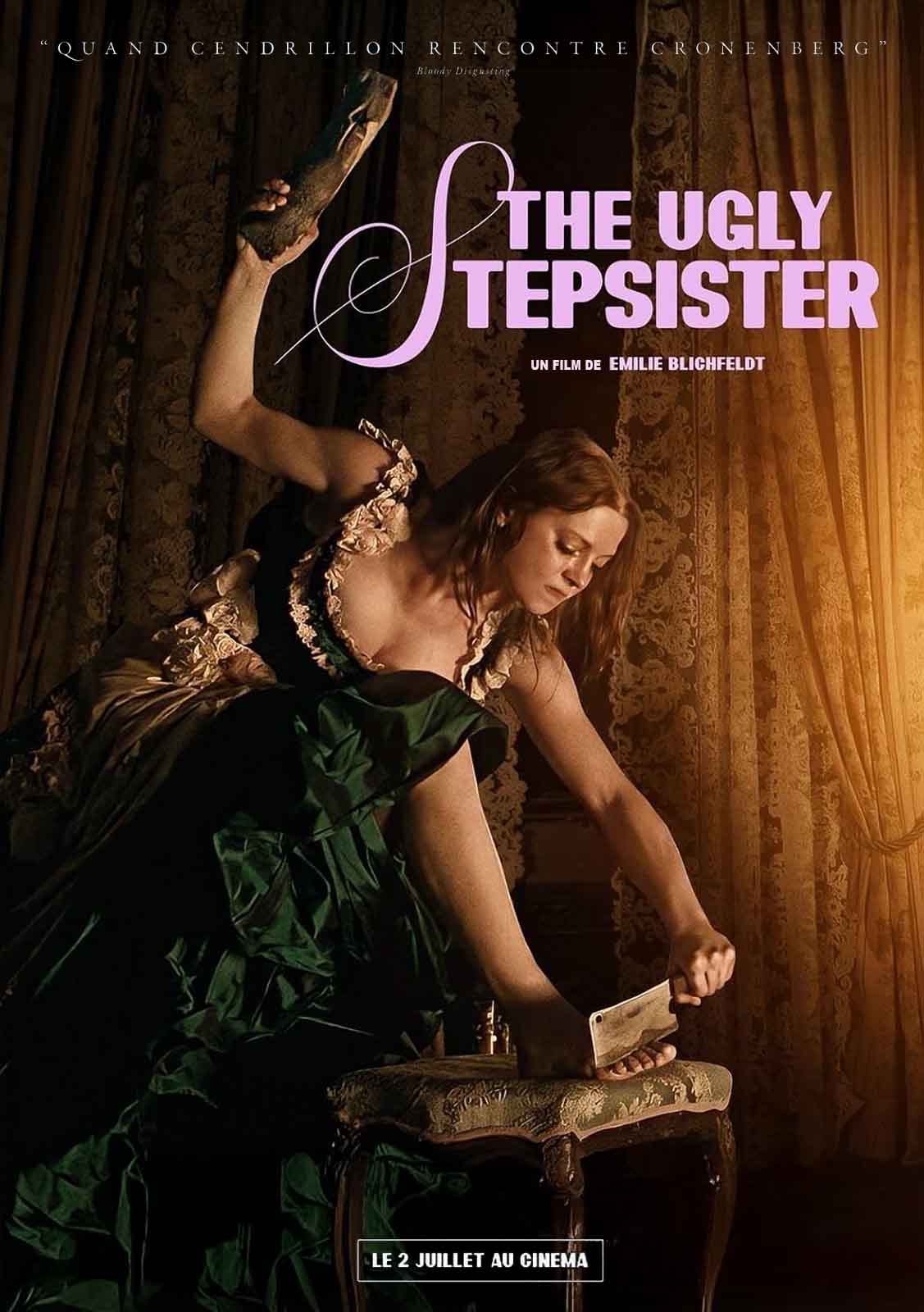

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article