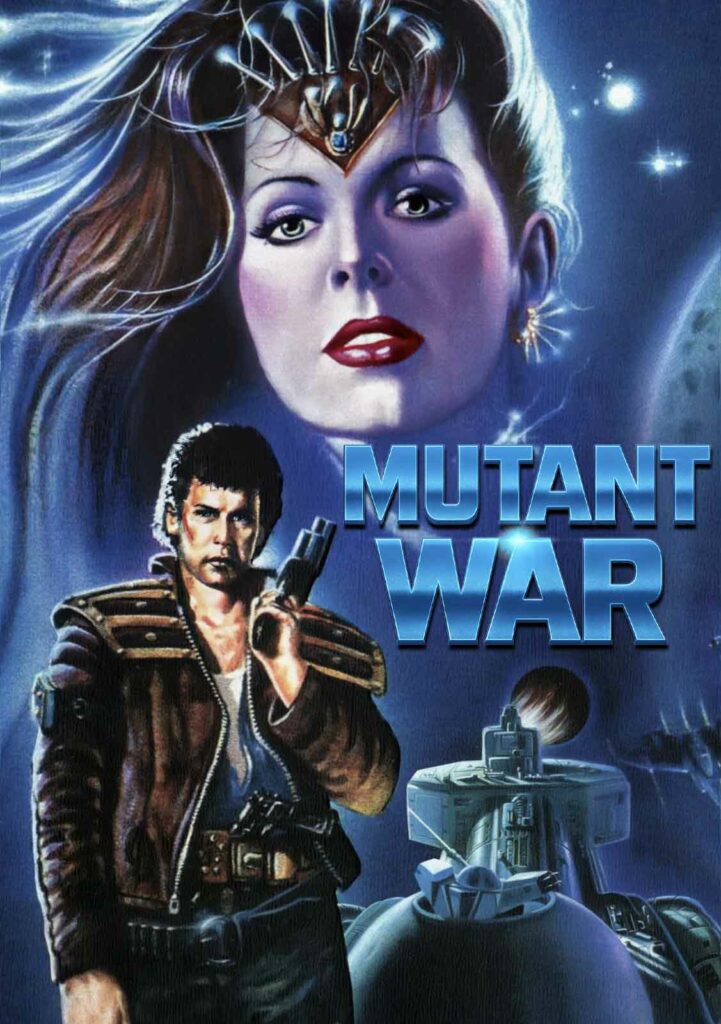

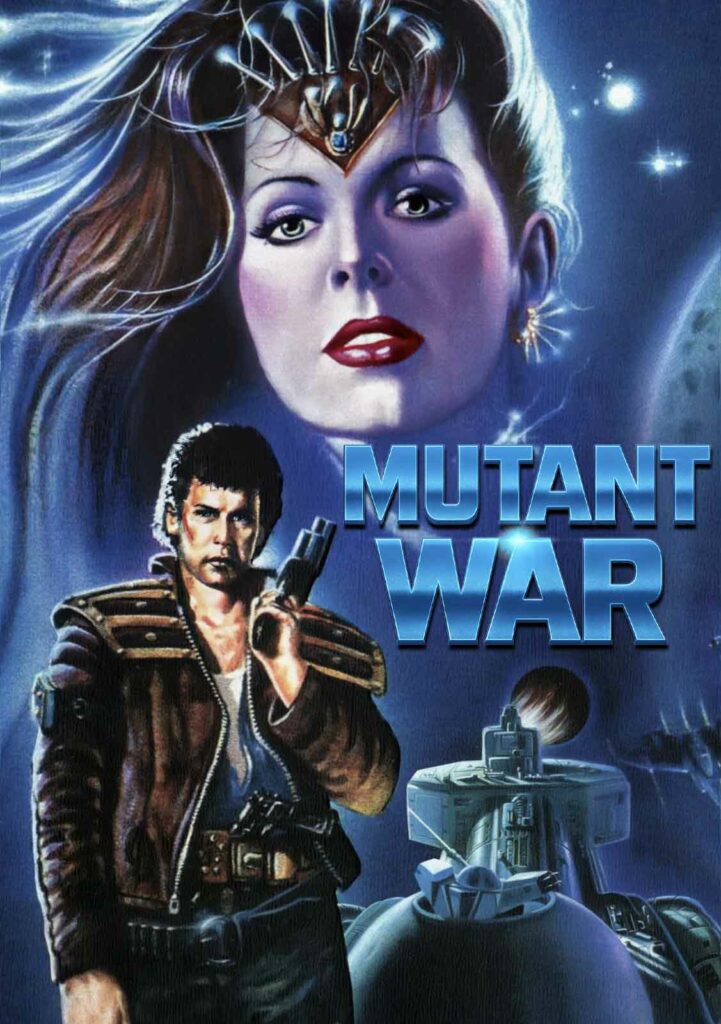

Cette suite de Battle For the Lost Planet confronte ses héros à une faune de créatures post-apocalyptiques aux morphologies fantaisistes…

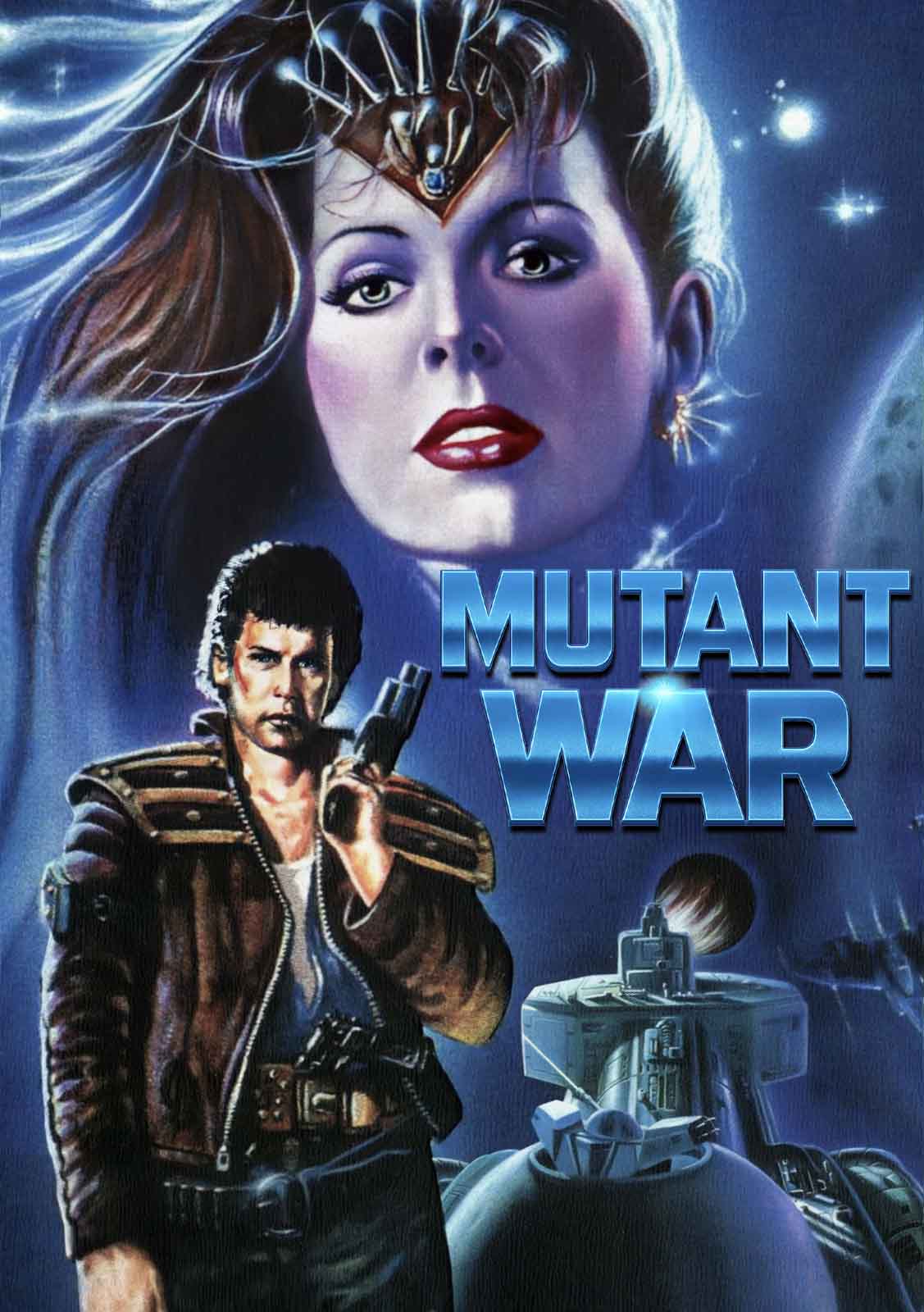

MUTANT WAR

1988 – USA

Réalisé par Brett Piper

Avec Matt Mitler, Kristine Waterman, Cameron Mitchell, Deborah Quayle, Jennifer Cates, Mark Deshaies, William Martin, Alex Pirnie, Steve McCreary III, Steve Bulyga

THEMA SPACE OPERA

Suite directe de Battle for the Lost Planet, Mutant War peut cependant s’apprécier indépendamment dans la mesure où la situation est clairement posée dès les premières minutes du film : nous sommes dans un monde post-apocalyptique où les cités sont dévastées et où le héros solitaire Harry Trent (Matt Mitler) promène sa silhouette avec lassitude. « Alors que Battle for the Lost Planet n’était même pas encore sorti, la personne qui l’avait acheté me réclamait déjà un autre film », raconte Brett Piper. « Il refusait toutes les idées que je lui proposais, et j’ai bientôt compris qu’il souhaitait une séquelle. Je l’ai donc réalisée sous le titre de Mutant War. C’étaient des histoires très stéréotypées, des clichés de séries B. Mais nous avons eu la chance d’avoir Cameron Mitchell pour jouer le savant fou. C’était un habitué des films de Mario Bava, donc j’étais assez fier. » (1) Cela dit, personne n’est dupe. Si Cameron Mitchell accepte ce genre de job, c’est sans passion et pour des raisons purement alimentaires. Le comédien boucle d’ailleurs l’ensemble de ses scènes en deux jours et exige que toutes ses répliques soient inscrites sur des panneaux placés hors champ, afin de pouvoir les lire pendant les prises sans prendre la peine de les apprendre.

Plus généreux que son prédécesseur en créatures en stop-motion, le film fait intervenir dès son prologue un monstre bipède et carnassier dont la silhouette se dresse de manière très photogénique, dans la lueur intermittente d’un orage nocturne qui révèle sa silhouette par bribes. Son affrontement avec Trent tourne court, puisque celui-ci le bombarde avec le canon laser monté sur le toit de sa voiture. Mais l’originalité du design de l’assaillant, la qualité de son animation et le soin apporté à son éclairage forcent l’admiration. Voilà une entrée en matière pour le moins prometteuse, même si le manque de moyens à la disposition de l’homme-orchestre Brett Piper (scénariste, réalisateur, directeur de la photographie, maquilleur, superviseur des effets visuels, animateur) saute aux yeux. Sur son chemin, Trent rencontre ensuite Spider (Kristine Waterman), une jeune femme à la recherche de sa famille. Le temps d’une courte scène, ils sont assaillis dans une station-service abandonnée par un monstre bizarre de la même espèce que celui apparu dans Battle for the Lost Planet.

Goofy attaque !

« Il y avait plusieurs créatures intéressantes en stop-motion dans Mutant War », reconnaît Piper. « L’une d’elles ressemblait un peu au monstre que Jim Danforth avait animé pour un spot publicitaire d’Armor All, les autres étaient des créatures géantes sorties tout droit de mon imagination. L’une d’entre elles était assez ridicule, je dois bien l’avouer ! Nous l’avions surnommée Goofy. Il faut dire que je fabriquais les figurines en deux ou trois jours, pas plus. » (2) C’est dans une cité sinistre hantée par des rescapés difformes que nos héros croisent le chemin de ce fameux Goofy, une créature improbable qu’on croirait échappée du jeu d’échecs de La Guerre des étoiles. Pataud, le monstre avance sur deux pattes de pachyderme et agite sa grosse tête de reptile aux petits yeux noirs et à la gueule garnie de crocs immenses. Les maquettes sont également mises à contribution pour brosser quelques tableaux joliment surréalistes, comme les bâtiments étranges qui surgissent au milieu de la campagne blême (filmée en extérieurs dans le New Hampshire) ou ce vaisseau spatial qui atterrit au beau milieu de l’intrigue pour tenter de la relancer. Tourné en 35 mm, contrairement à son prédécesseur qui employait le format 16 mm, Mutant War aura droit à une discrète exploitation sous des titres variés tels que Galaxy Destroyer 2 ou le très poétique Mutant Men Want Pretty Women !

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article