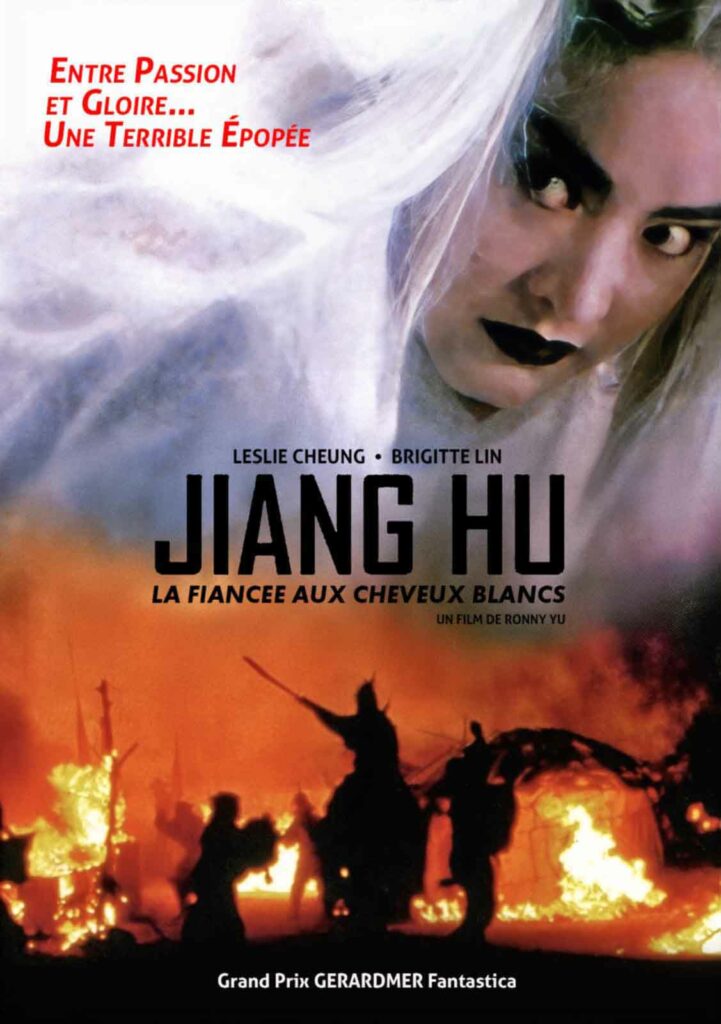

Dans la droite lignée d’Histoires de fantômes chinois, cette love story fantastique made in Hong Kong déborde de folie et de grâce…

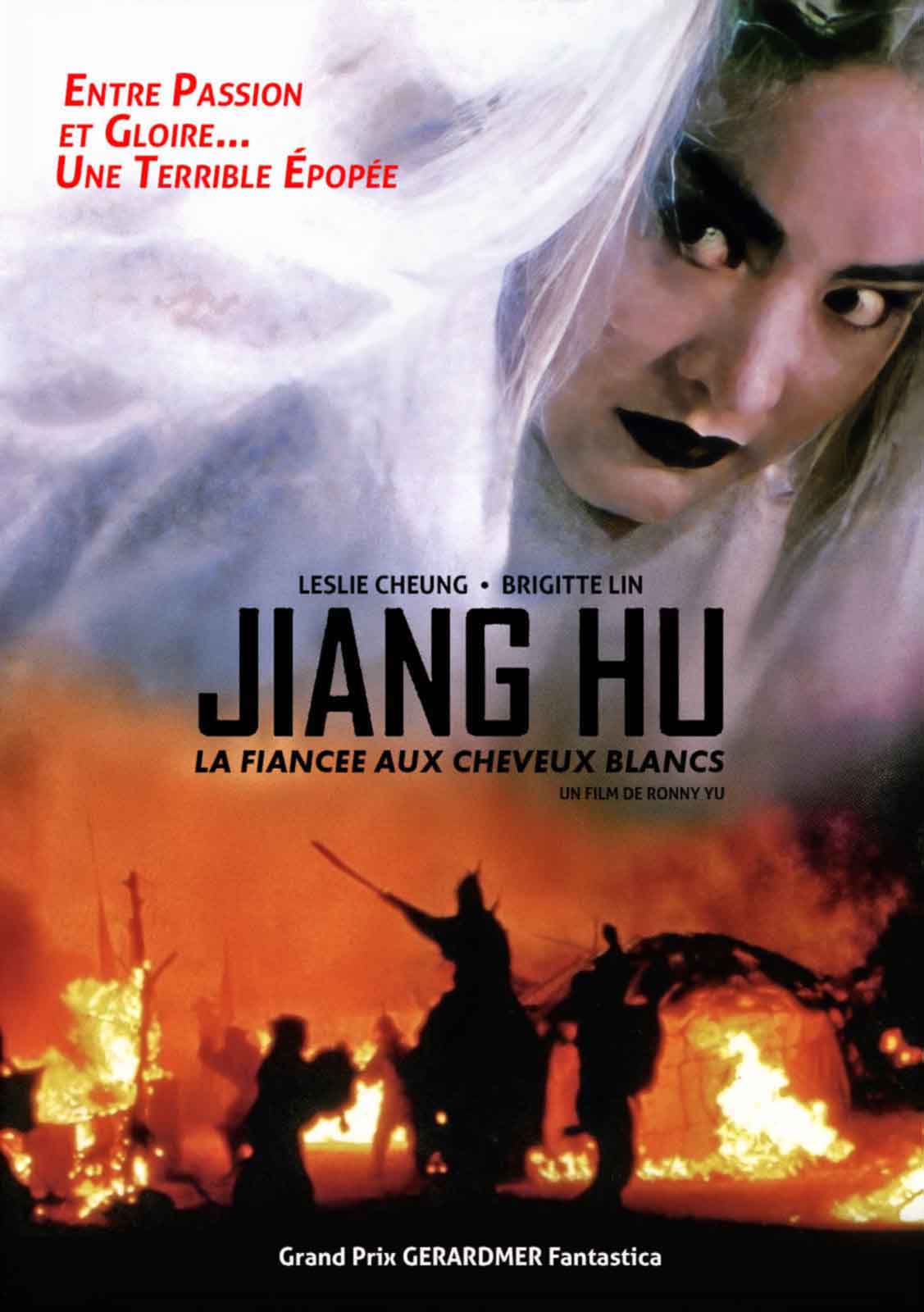

BAK FAT MOH LUI ZYUN

1993 – HONG-KONG

Réalisé par Ronny Yu

Avec Brigitte Lin, Leslie Cheung, Francis Ng, Elaine Lui, Kit Ying Lam, King-chei Cheng, Eddy Ko, Leila Kong, Lok-Lam Law, Fong Pau, Jeffrey Lau

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE

Il est des films qui, plus que d’autres, cristallisent à eux seuls tout un pan du cinéma populaire. Jiang Hu, réalisé par Ronny Yu en 1993, en fait partie. Véritable condensé de tout ce que le cinéma hongkongais de la grande époque peut offrir de meilleur – virtuosité formelle, débordement émotionnel, romantisme lyrique, flamboyance martiale – cette adaptation très libre d’un classique du roman wuxia chinois (Baifa Monü Zhuan de Liang Yusheng) transcende son matériau pour livrer une fresque à la fois débridée, tragique et envoûtante. Au cœur de l’intrigue, Zhuo Yihang, disciple prodige mais hésitant du clan Wu Tang, se retrouve déchiré entre son devoir envers son école et son amour impossible pour Lian Nichang, redoutable guerrière au service d’une secte maléfique dirigée par une entité siamoise. Lui est l’héritier désigné d’un ordre ancien fondé sur la discipline et la tradition, elle est une orpheline ayant grandi au milieu des loups, élevée dans la violence et muée en instrument de vengeance. Mais sous leurs cuirasses respectives, les deux personnages aspirent à la même chose : fuir la guerre des clans, échapper aux chaînes du destin et s’aimer librement.

On pourrait croire à une simple variation asiatique de Roméo et Juliette, mais Jiang Hu nous transporte ailleurs. Car Ronny Yu se lance dans une relecture de la tragédie romantique nimbée de fantasmagorie et de combats martiaux. Le spectateur est ici transporté dans un monde en perpétuelle explosion, où les affrontements chorégraphiés à la perfection alternent avec des moments de grâce suspendue. La caméra virevolte, suit les corps dans leur ballet aérien, caresse les étoffes et épouse les élans du cœur avec une sensualité rarement égalée. Les décors baroques, les éclairages saturés, les mouvements de caméra acrobatiques confèrent au film une atmosphère unique, à la frontière du conte féerique et du manga. Tout semble ici volontairement stylisé à l’extrême : les cris, les gestes, les larmes et les rires. Peu féru de réalisme, Ronny Yu cède la place au symbolisme, à la théâtralité et à l’émotion brute. Parfaits dans les rôles principaux, Leslie Cheung (Histoires de fantômes chinois) et Brigitte Lin (Zu, les guerriers de la montagne magique) nous livrent des performances à fleur de peau. Tandis que Cheung incarne un héros tourmenté, écartelé entre fidélité et désir, Lin personnifie la douleur rentrée et la rage contenue. Rarement l’écran aura accueilli un couple aussi magnétique et tragiquement beau.

Grands écarts stylistiques

L’originalité de Jiang Hu réside aussi dans sa façon d’équilibrer la violence et le romantisme. Chaque moment de tendresse semble suspendu au bord d’un précipice, tandis que chaque explosion de violence est le fruit d’une blessure affective. Le film navigue constamment entre deux extrêmes : d’un côté une poésie visuelle presque naïve (les envolées lyriques, les métaphores florales, les serments d’amour éternel), de l’autre un imaginaire horrifique excessif (le corps difforme des siamois, les sorts diaboliques, les bains de sang stylisés). Ce grand écart, typique du cinéma de Hong Kong des années 90, constitue précisément ce qui fait le charme et la singularité du film. Jusqu’alors cantonné à l’action pure (Legacy of Rage avec Brandon Lee), Ronny Yu se réinvente ici en styliste lyrique, influencé autant par les opérettes chinoises que par le cinéma gothique européen. Son film s’inscrit dans la lignée des grands wuxia-fantasy du tournant des années 90, aux côtés des Histoires de Fantômes Chinois de Ching Siu-Tung, dont il reprend le sens du rythme, l’exubérance des combats et l’intensité mélodramatique. Ce sera son ticket pour Hollywood, puisqu’après The Phantom Lover (relecture du Fantôme de l’opéra, toujours avec Leslie Cheung) Yu enchaînera avec Magic Warriors, La Fiancée de Chucky et Freddy contre Jason.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article