Le premier long-métrage d’Alex Garland est une réflexion fascinante sur l’intelligence artificielle et sur notre rapport aux machines…

EX MACHINA

2014 – GB

Réalisé par Alex Garland

Avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Corey Johnson, Deborah Rosan, Evie Wray, Sonoya Mizuno, Elina Alminas

THEMA ROBOTS

Scénariste talentueux et éclectique, Alex Garland a notamment écrit 28 jours plus tard, Sunshine et Dredd. Ex Machina est sa première réalisation. Et quelle baptême du feu ! Le sujet lui trotte dans la tête depuis son enfance. Il faut dire que Garland, précoce, fait déjà de la programmation alors qu’il a une douzaine d’années. Mais ce n’est que bien plus tard, à l’époque où il travaille sur Dredd, qu’il saisit enfin le concept précis de l’histoire qu’il souhaite raconter. Sa volonté est de discourir sur l’intelligence artificielle en s’appuyant sur ses personnages, leurs états d’âme et leurs réflexions, sans besoin de recourir à la moindre séquence d’action. Le pari est difficile. Porté par l’esprit de films de science-fiction « à part » comme 2001 l’odyssée de l’espace ou Au-delà du réel, Garland effectue des recherches scientifiques intensives pour étayer son propos, s’entoure de consultants spécialisés et bâtit un huis-clos dans les studios britanniques de Pinewood où se déroule le tournage pendant quatre semaines consécutives, les extérieurs étant quant à eux captés en Norvège. Ironiquement, Oscar Isaac et Domhnall Gleeson, les deux acteurs masculins principaux du film, partagent la même année l’affiche de Star Wars : le réveil de la force, le premier dans le rôle du pilote Poe Dameron, le second sous l’uniforme du général Hux.

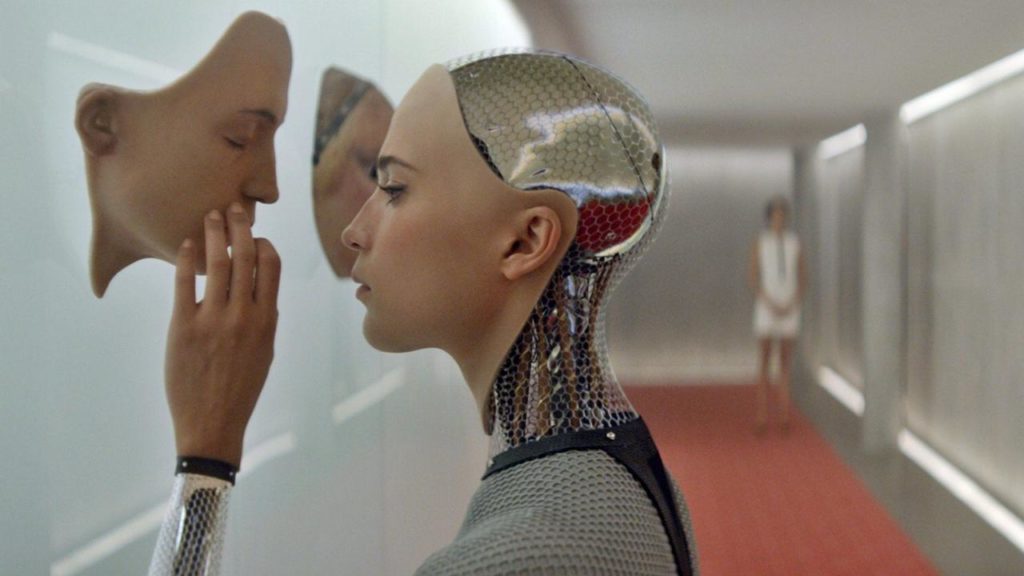

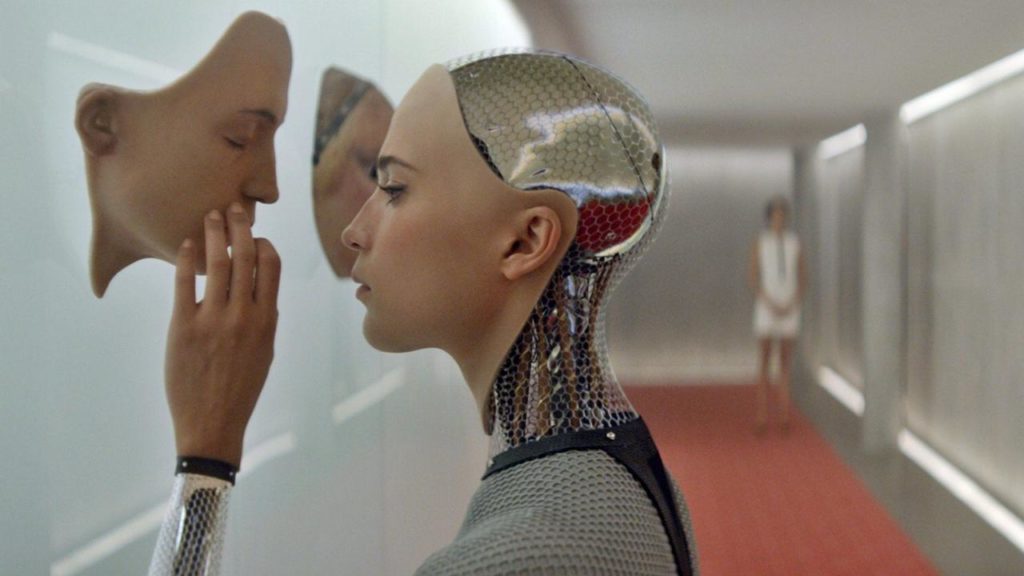

Caleb (Domhnall Gleeson) est programmeur pour Blue Book, l’une des plus importantes entreprises informatiques du monde. Il vient de gagner un concours organisé en interne qui attire toutes les convoitises. Le prix ? Une visite d’une semaine dans la luxueuse résidence de Nathan Bateman (Oscar Isaac), le président et fondateur de la compagnie, qui vit isolé au milieu de la forêt et jouit de la fortune gagnée grâce à son moteur de recherche révolutionnaire. Sur place, Nathan révèle à son visiteur qu’il a créé un androïde féminin doté d’une intelligence artificielle, Ava (Alicia Vikander). Caleb est chargé de la rencontrer derrière la vitre de sa cellule et de discuter avec elle pour l’évaluer. Le jeune homme se prête volontiers au jeu, mais cette créature robotique le fascine, le touche et le séduit… Ramené quasiment à l’épure d’une pièce de théâtre en huis-clos, Ex Machina s’articule ainsi autour de trois personnages dont les prénoms bibliques n’ont bien sûr pas été choisis au hasard : Nathan le prophète, Caleb l’espion et Ava/Eve la première femme. Le film peut aussi s’appréhender comme une relecture de « La Tempête » de Shakespeare, qui servait déjà d’inspiration au scénario de Planète interdite. Avec cette grille de lecture, Nathan se substitue au magicien Prospero, Ava à sa fille Miranda et Caleb au visiteur Ferdinand.

Qui manipule qui ?

Toute en retenue, la mise en scène d’Alex Garland crée sans cesse une distance entre les personnages, préférant souvent les plans larges aux gros plans, plaçant des vitres entre la caméra et les protagonistes, comme pour mieux marquer le fossé qui sépare la nature des intelligences de ce trio en équilibre instable. Et que dire de cette domestique étrange (Sonoya Mizuno) qui arpente silencieusement les couloirs de cette cage dorée sans jamais prononcer un mot ? Le cinéaste évite habilement le piège d’un film trop cérébral. Dans Ex Machina, c’est finalement l’émotion qui est sollicitée, bien plus que l’intellect. C’est elle qui dicte les actes et appuie les décisions, si irrationnelles semblent-elles. Dans le rôle de ce génie de l’informatique à la tête d’un véritable empire, Oscar Isaac est quasiment méconnaissable, l’acteur s’inspirant de Bobby Fischer et de Stanley Kubrick pour construire physiquement son personnage. Surpuissant, charismatique, richissime, son personnage nous est pourtant présenté comme un homme triste et seul, enfermé dans un paradis factice où il règne en maître sur des serviteurs muets qui lui renvoient l’image d’un démiurge reclus. Domhnall Gleeson est le pôle d’identification idéal, transportant avec lui une foule d’interrogations liées à notre rapport aux machines. « Un jour, les intelligences artificielles nous regarderont comme on regarde les squelettes fossiles des plaines d’Afrique » lui dit Nathan. Et l’on en vient à questionner la vraie nature des trois « héros ». Qui est humain ? Qui est artificiel ? Et surtout qui manipule qui ? Le visage désespérément humain de ce robot incarné avec finesse par Alicia Vikander ne fait qu’accroître le trouble. Le travail intensif des effets visuels, qui évide les membres d’Ava pour les transformer en cylindres transparents graciles où s’enchevêtrent câbles et circuits, est d’autant plus impressionnant qu’il s’efface totalement derrière la performance de la comédienne. La créature est tangible, crédible, tout à fait plausible, et nous ramène à l’éternel mythe du Prométhée moderne cher à Mary Shelley. Rares sont les films de science-fiction qui s’imposent d’emblée comme des classiques du genre. Ex Machina est l’un d’entre eux.

© Gilles Penso

Partagez cet article