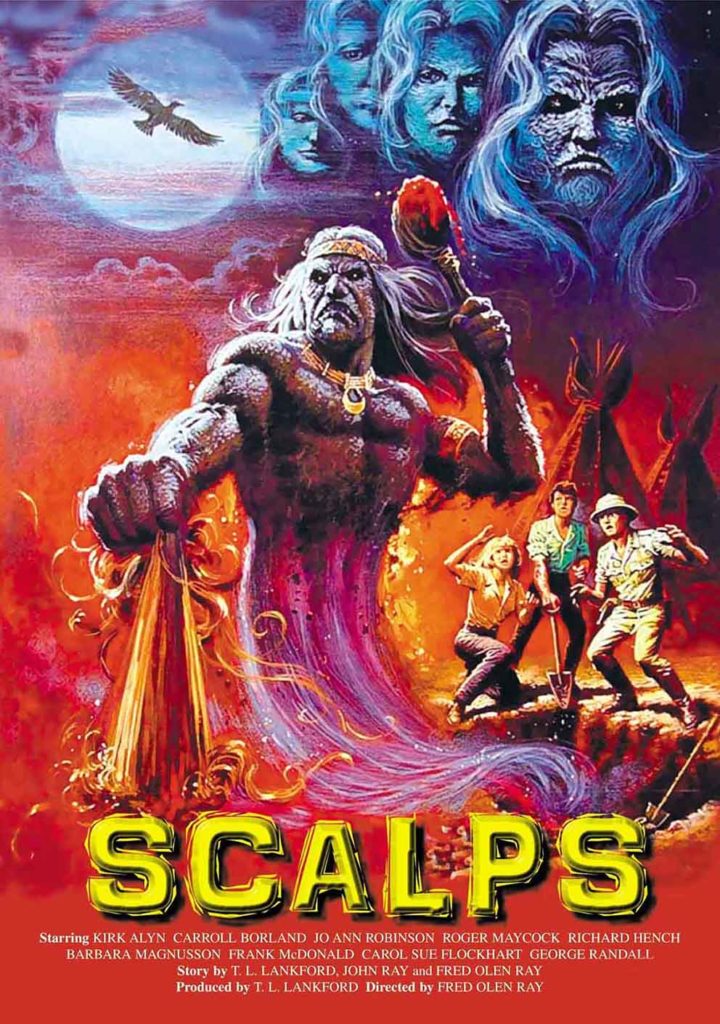

Six étudiants en archéologie pratiquent des fouilles en plein désert et réveillent un esprit maléfique indien

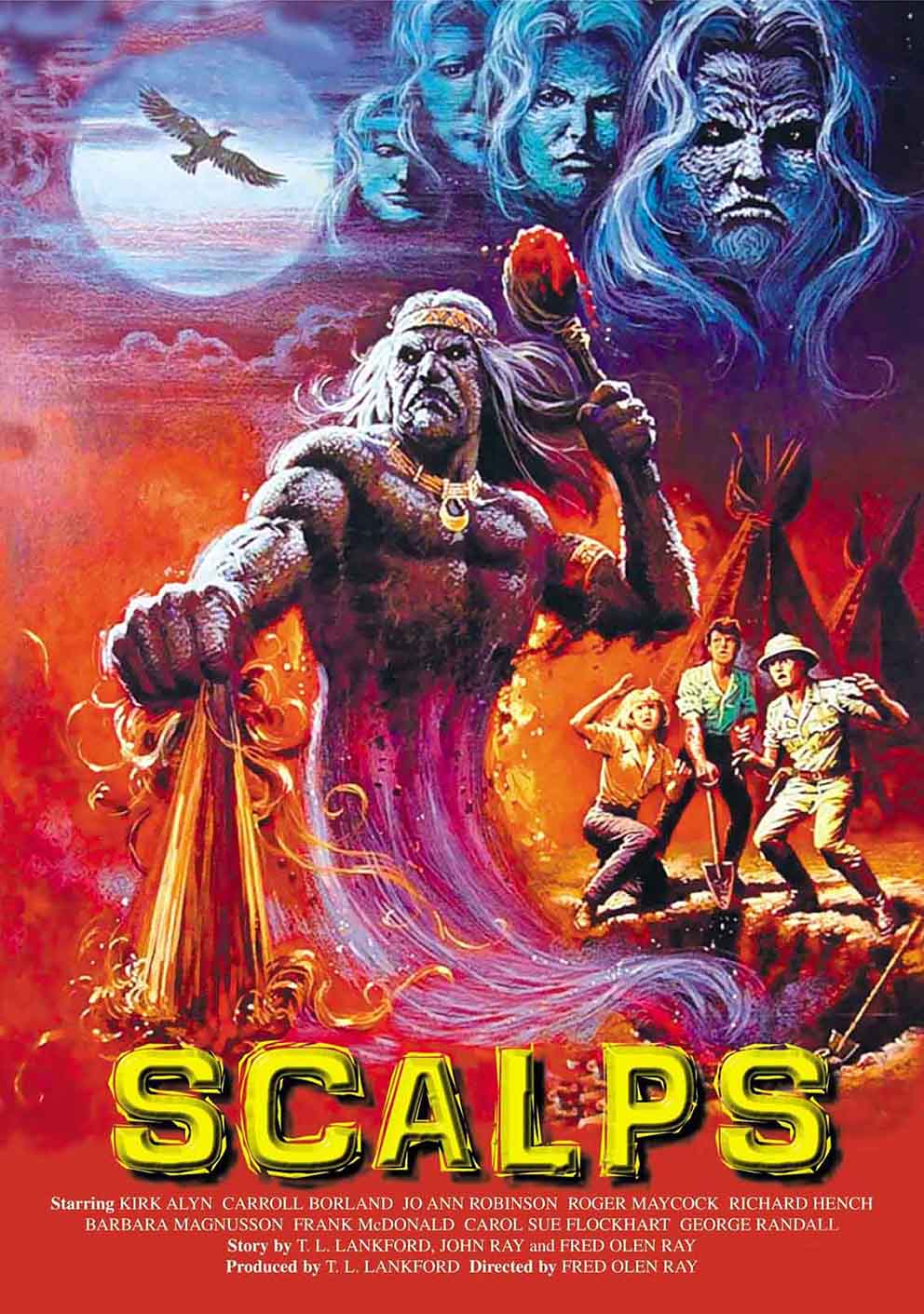

SCALPS

1983 – USA

Réalisé par Fred Olen Ray

Avec Jo-Ann Robinson, Richard Hench, Roger Maycock, Frank McDonald, Carol Sue Flockhart, Barbara Magnusson, Kirk Alyn, Carroll Borland, Forrest J. Ackerman

THEMA DIABLE ET DÉMONS

Grand amateur de cinéma d’horreur et de science-fiction depuis sa plus tendre enfance, Fred Olen Ray n’a pas attendu d’avoir une structure de production digne de ce nom ou un budget décent pour commencer à faire des films. Avec trois bouts de ficelles, il bricole donc des longs-métrages dans des conditions précaires. Après l’invasion d’extra-terrestres de The Brain Leeches et la contamination zombie de The Alien Dead, Fred Olen Ray s’attaque à Scalps, dont l’idée lui a été soufflée par son ami Donald G. Jackson. Le scénario filiforme est conçu pour coûter le moins cher possible. De fait, le budget global se résumera à environ 15 000 dollars. Véritable « fan boy », le réalisateur tourne un prologue dans un décor minimaliste (deux bureaux et un mur blanc) avec trois anciennes gloires du cinéma qu’il aime tant : Kirk Alyn (le héros du serial Superman de 1948), Carroll Borland (l’inoubliable Luna de La Marque du vampire) et Forrest J. Ackerman (éditeur du cultissime magazine « Famous Monsters on Filmland »). Ces vénérables figures du fantastique incarnent trois professeurs qui échangent quelques banalités en champ et contre-champ au cours d’un prologue qui ne présente aucun autre intérêt que d’ajouter leurs noms prestigieux au générique. Mais la majorité du film se déroule dans le désert californien, où Fred Olen Ray filme sans la moindre autorisation six jeunes comédiens incarnant avec une conviction toute relative des étudiants en archéologie partis déterrer des artefacts indiens.

D.J., Randy, Kershaw, Ben, Louise et Ellen partent donc gaiment dans leur van, le coffre plein de pelles et de pioches. Lorsqu’ils font halte dans une station-service, refrain connu, un vieil Indien les met en garde : il ne faut surtout pas creuser dans le désert pour éviter de réveiller l’esprit des Indiens tués lors d’un massacre dans la zone des « arbres noirs ». Bien sûr, ils font fi de cet avertissement, plantent leur tente au milieu des rocailles isolées et commencent à piocher. Et, comme on pouvait s’y attendre, leurs fouilles ne sont pas sans conséquences. Au milieu de la nuit, sans explication, des tambours et des chants tribaux résonnent. Puis le visage d’un vieil homme aux yeux blancs apparaît dans un feu de camp, juste avant une explosion qui marque l’éveil de Black Caw, un Indien qui pratiquait jadis la magie noire. Cette entité ancestrale possède l’un d’entre eux. Le massacre peut alors commencer…

Les six petits Indiens

Très amateur dans sa facture (la photographie, le montage, le jeu des acteurs), bourré de faux raccords, Scalps ne vaut vraiment le détour que pour ses effets gore et ses maquillages spéciaux, conçus par Chris Biggs (La Galaxie de la terreur), John McCallum (Biohazard) et Bart J. Mixon (le téléfilm Ça). Certes, nous ne sommes pas dans la grande finesse, mais cet Indien monstrueux au visage ensanglanté fait son petit effet, tout comme ces meurtres saignants qui évoquent les travaux de Tom Savini (égorgements, scalps en gros plan, décapitations) ou ces images choc qu’on croirait échappées d’un film d’horreur italien (le gros rat qui se promène sur le crâne d’un cadavre desséché). On ne peut pas en dire autant de cet étrange prêtre à tête de lion qui retrousse ses babines mécaniquement et qui intervient régulièrement de manière totalement inexplicable. Il faut dire que ces plans répétitifs – qui n’étaient au départ que des tests d’effets spéciaux conçus pour n’apparaître que très furtivement – ont été ajoutés artificiellement par les distributeurs sans le consentement de Fred Olen Ray. En effet, ce dernier ignorait qu’en signant avec la compagnie 21st Century Film Corporation, il leur cédait les droits de remanier totalement le montage. D’où l’insertion aléatoire de plans horrifiques dans un ordre étrange qui ne respecte ni la logique ni la chronologie du récit. Mais il faut bien reconnaître que Scalps est lent et désespérément vide de péripéties pendant sa première heure. Ce remontage bizarre – abusant de flash-forwards souvent incompréhensibles – joue finalement presque en faveur du film, concourant à l’établissement d’un climat malsain et oppressant.

© Gilles Penso

Partagez cet article