Le touche à tout Juan Piquer Simon réalise une adaptation très fantaisiste de Voyage au centre de la Terre

EL VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRE

1977 – ESPAGNE

Réalisé par Juan Piquer Simon

Avec Kenneth More, Pep Munne, Yvonne Sentis, Franck Brana, Jack Taylor, Lone Fleming, José Cafarel, Ana Del Arco

THEMA EXOTISME FANTASTIQUE I DINOSAURES I SINGES

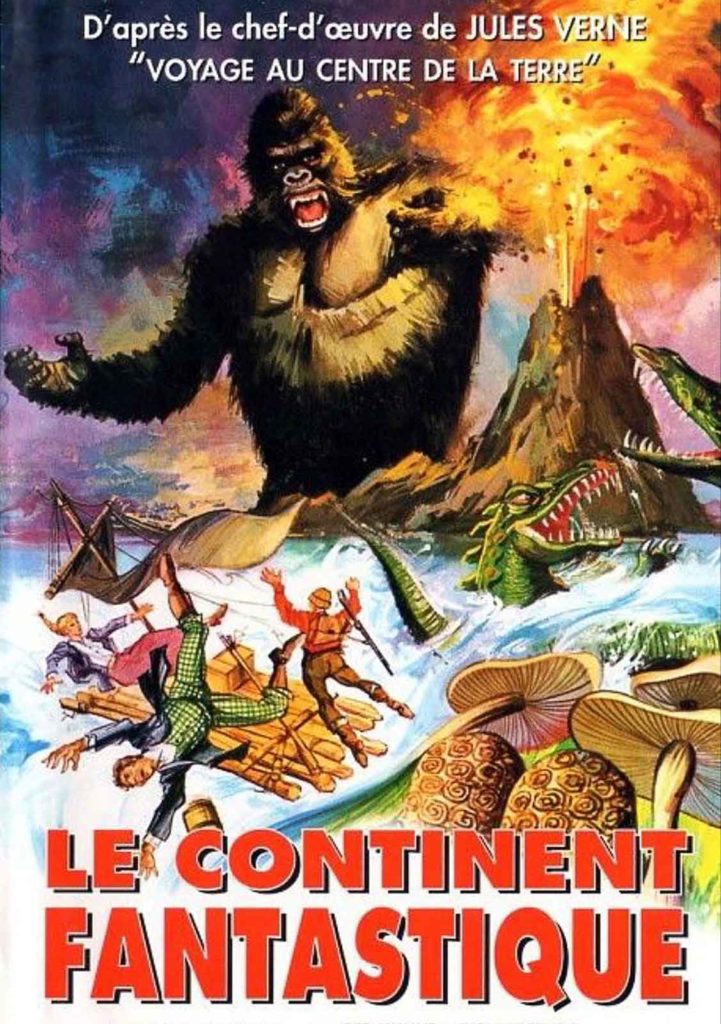

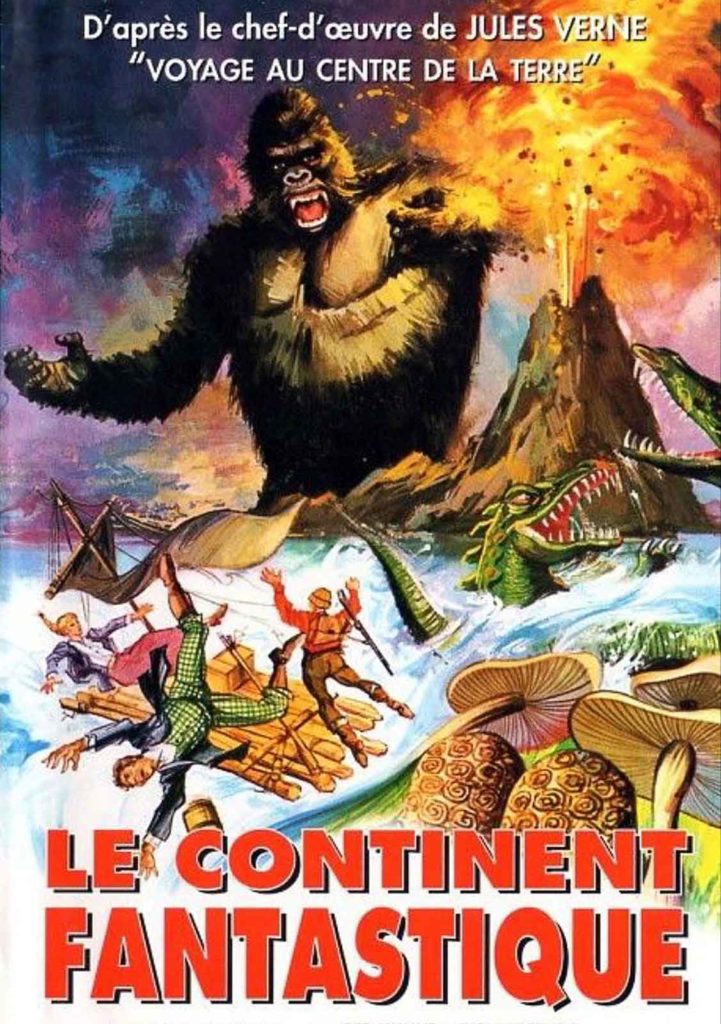

Les continents perdus étant en vogue au milieu des années 70 (Le Sixième continent, Centre Terre : septième continent, Le Continent oublié, tous signés Kevin Connor), le cinéaste espagnol Juan Piquer Simon nous offre en 1977 ce Continent fantastique qui adapte librement le « Voyage au Centre de la Terre » de Jules Verne. Le poster du film tire ouvertement profit du battage médiatique du King Kong de John Guillermin, affichant un gorille géant déchaîné qui n’apparaît en réalité que quelques secondes à l’écran, tout en promettant au public un procédé technique novateur : la Dinavision (dont le nom s’inspire visiblement de la Dynamation conçue par Ray Harryhausen). Le film commence dans une librairie de Hambourg, où le professeur Lindenbrock (Kenneth Moore) découvre un manuscrit étrange détaillant le chemin qui mène au centre de la terre, et que lui lègue un vieil homme mystérieux contre une poignée de pièces. Avec sa nièce Sophie (Ivonne Sentis) et André (Pep Munné), le fiancé de celle-ci, le professeur se rend en Islande pour y retrouver Fredericson (José Maria Caffarel), spécialiste de ce genre de question. Ils montent aussitôt une expédition, qui sera guidée par le berger Yann (Frank Braña).

Le petit groupe gagne alors le cratère d’un vieux volcan éteint. Bientôt, un lac en ébullition se met à émettre des vapeurs toxiques et une espèce de dinosaure montre timidement le bout de son museau. Alors qu’ils découvrent une source d’eau potable, Sophie fait la connaissance d’un certain Olsen (Jack Taylor) qui, sans véritable justification, se joint à l’expédition, portant pour tout bagage un mystérieux coffret métallique. La progression se poursuit difficilement et bientôt apparaissent des champignons géants aux spores particulièrement dangereuses. Puis l’expédition découvre un océan souterrain recouvert d’une voûte lumineuse, réminiscence du Voyage au centre de la Terre d’Henry Levin. En traversant les eaux, le petit groupe assiste à l’affrontement entre deux gigantesques tylosaures (des marionnettes à main, façon Le Sixième continent).

« Je suppose que sous terre, il faut s’attendre par principe à de l’inattendu… »

Ce ne sera que le prélude à une série d’événements inquiétants : l’apparition de tortues géantes préhistoriques, les ravages d’un gigantesque tsunami, l’attaque du fameux gorille géant qui s’exhibe fièrement sur le poster (dont le costume évoque celui de King Kong contre Godzilla), le surgissement d’un dinosaure aux allures de dragon (conçu avec une marionnette grandeur nature montée sur rails) et même la vision furtive d’un étrange laboratoire futuriste dans une grotte. « Je suppose que sous terre, il faut s’attendre par principe à de l’inattendu » dit alors Sophie avec pragmatisme, comme si une telle remarque suffisait à justifier un tel patchwork de visions surréalistes. Cette aventure très divertissante, calibrée pour le jeune public, baigne dans un humour bon enfant, bénéficie d’une direction artistique soignée et d’effets spéciaux pleins de charme signés Emilio Ruiz. Quelques jolis décors miniatures, des maquettes et des peintures sur verre dignes de Karel Zeman égaient ainsi le métrage. Le récit s’achève sur un amusant paradoxe temporel qui s’assujettit définitivement du texte initial de Jules Verne.

© Gilles Penso

Partagez cet article