Chassez la mort, et elle revient au galop ! Voici donc le sixième opus d’une saga qu’on croyait terminée, et qui ressuscite ici avec perte et fracas…

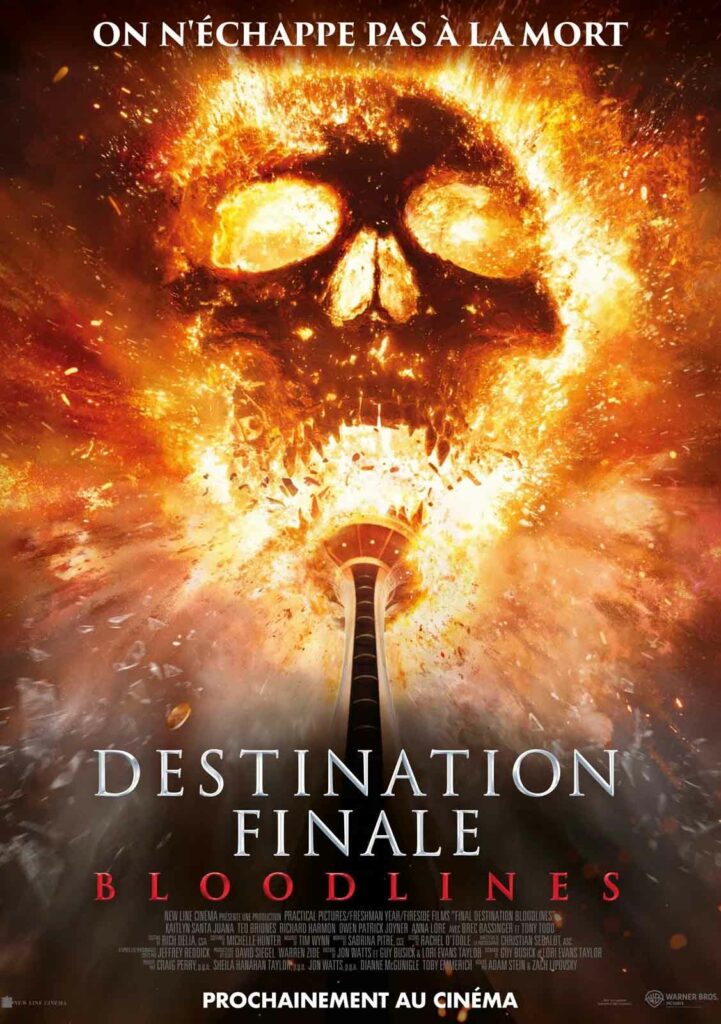

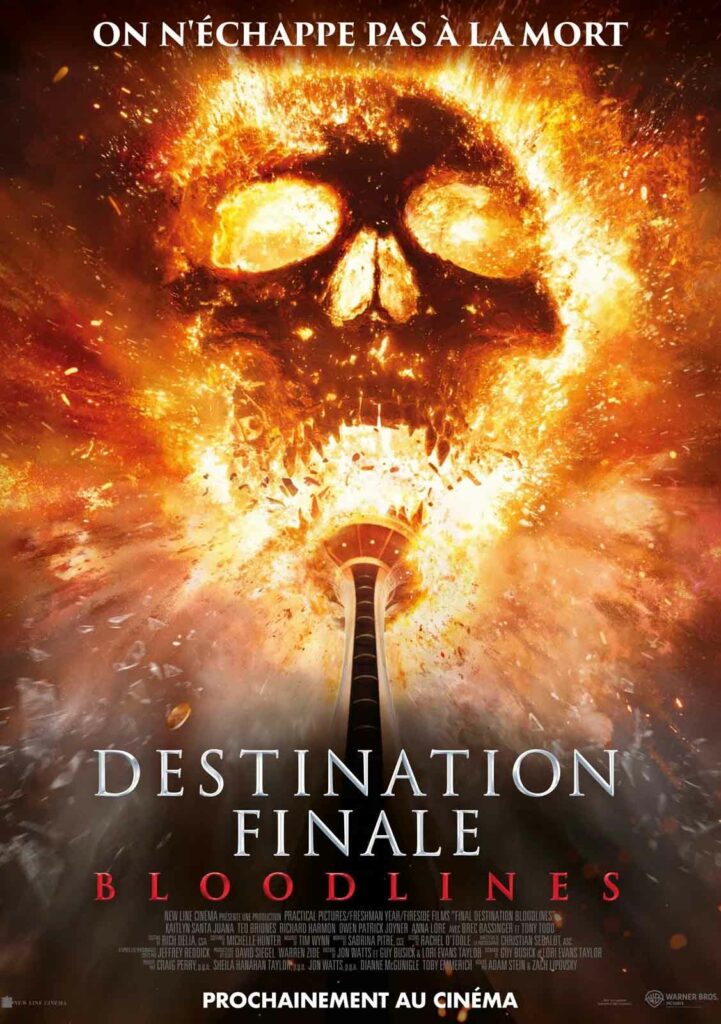

FINAL DESTINATION : BLOODLINES

2025 – USA

Réalisé par Zach Lipvosky et Adam B. Stein

Avec Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Alex Zahara, April Telek, Tinpo Lee, Tony Todd

THEMA MORT I CATASTROPHES I SAGA DESTINATION FINALE

Quatorze années se sont écoulées depuis Destination finale 5, et de nombreuses pistes de suites ont entretemps été formulées puis abandonnées. Continuer à faire fructifier la franchise restait une priorité pour New Line Cinema, encore fallait-il trouver la bonne idée. Le très inégal Jon Watts (à la tête des Spider-Man du Marvel Cinematic Universe et de la sympathique série Skeleton Crew) étant embarqué dans ce sixième opus tardif en tant que coproducteur et coscénariste, on ne savait trop quoi penser de la teneur du projet. Mais le nom des deux réalisateurs finalement sélectionnés – après une longue phase de sélection – se révélait plutôt rassurant. Zach Lipvosky et Adam B. Stein nous ont en effet offert le très recommandable Freaks en 2018. Cela dit, comment surprendre encore le public habitué à une franchise aussi codifiée ? Autant dire que l’exercice n’était pas simple, pour ne pas dire périlleux. D’un autre côté, trop s’éloigner de la formule aurait pu être considéré comme un acte de trahison par les aficionados de la saga. En quête du juste équilibre, les scénaristes et les cinéastes se sont creusé les méninges pour finalement trouver une solution plutôt habile. Car si la mécanique ne change pas – la Mort vient faucher ceux qu’elle a ratés la première fois en orchestrant de diaboliques réactions en chaîne propres à hérisser les poils des spectateurs -, son inscription dans le scénario change un peu la donne.

Le prologue du film, spectaculaire comme il se doit, parvient encore à nous époustoufler en jouant la carte du vertige, quelque part à mi-chemin entre le naufrage de Titanic et la scène de la caravane suspendue du Monde perdu. Dès cette entame, située à la fin des années 60, nous comprenons que le concept a été réadapté. La suite des péripéties, qui nous ramène à l’époque contemporaine, prend un tour différent puisque, comme l’indique le sous-titre Bloodlines, il est question ici d’hérédité, ou plutôt de très lourd héritage familial. Une fois n’est pas coutume, les héros ne sont donc pas des amis liés par un destin funeste mais des parents, des enfants et des cousins aux liens distendus bientôt embarqués dans une galère dont la Camarde tient les rênes. Et comme personne ne semble croire à cette malédiction familiale, à part la protagoniste incarnée par Kaitlyn Santa Juana, le phénomène d’identification fonctionne à plein régime, notamment dans cette séquence tendue au cours de laquelle elle tente d’anticiper sur les relations de cause à effet qui pourraient provoquer à tout moment un trépas violent dans une rue tranquille…

La mort dans le sang

Le film construit dès lors ses séquences de suspense à partir de tout et n’importe quoi : deux enfants qui jouent au football sur le trottoir, une enceinte qui vibre, une porte à tambour, la moindre étincelle, la plus petite pièce de monnaie… Et ça marche ! Les codes du film d’horreur (généreux en effets gore) et du cinéma catastrophe (avec force explosions et destructions massives) s’entrechoquent une fois de plus avec fracas. Au détour du jeu de massacre, c’est non sans émotion que nous retrouvons Tony Todd pour un dernier tour de piste avant que l’inoubliable interprète de Candyman tire sa révérence. Son personnage s’enrichit et se redéfinit ici de manière inattendue. « Pour briser le cycle, il faut mourir » dit-il, alors très malade, saisissant pleinement la cruelle ironie de cette réplique avant d’ajouter : « La vie est précieuse, profitez de chaque seconde ». Todd s’éteindra quelques mois après la fin du tournage du film, qui lui est dédié. Soutenu par une très belle musique orchestrale de Tim Wynn (déjà à l’œuvre sur Freaks), partagé entre l’humour noir, l’horreur et la chronique familiale, Destination finale : Bloodlines trouve en ce domaine l’équilibre qui faisait cruellement défaut à The Monkey d’Osgood Perkins. Bref, voici sans doute l’un des opus les plus réjouissants de cette longue série initiée par James Wong et Glen Morgan 25 ans plus tôt.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article