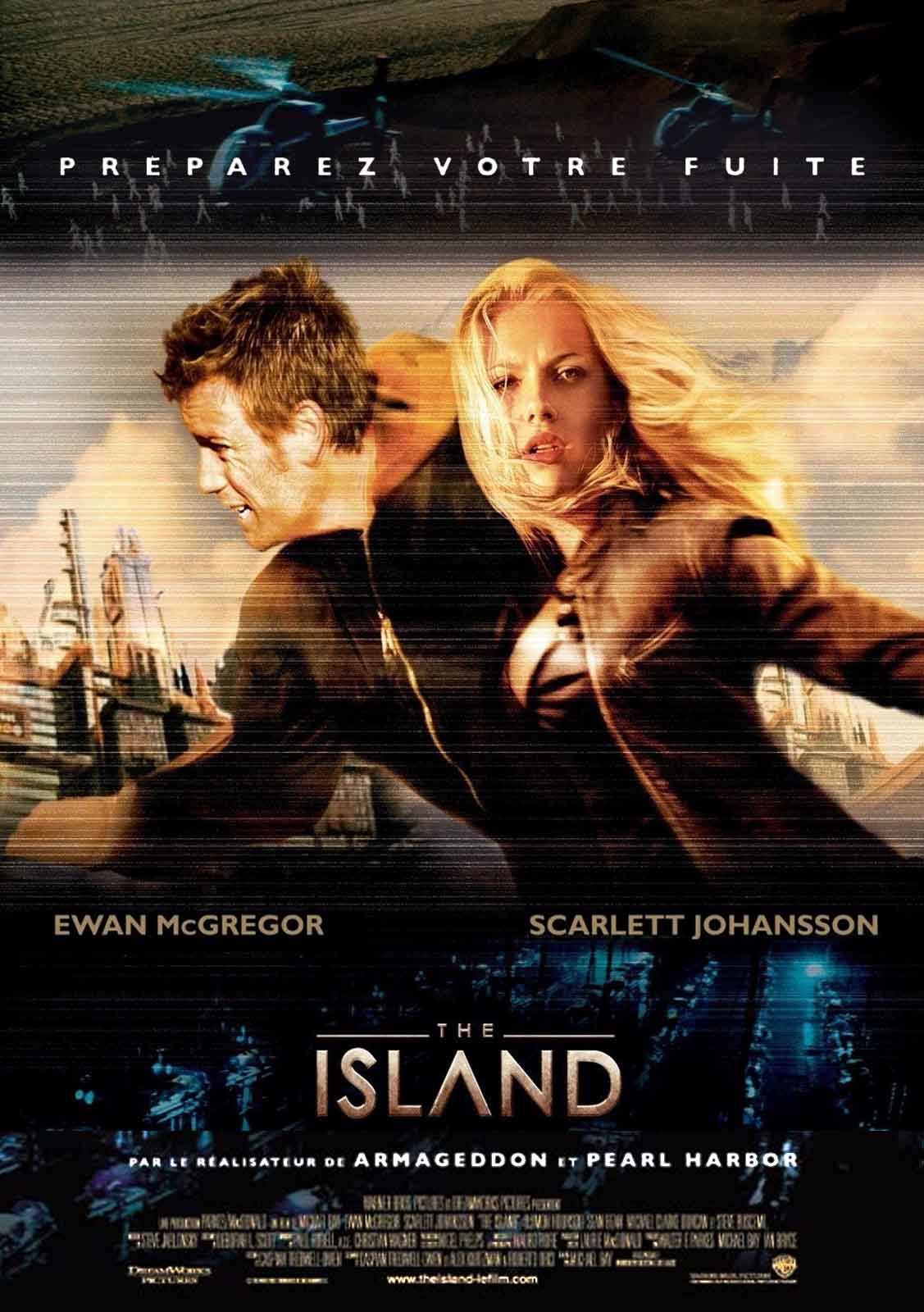

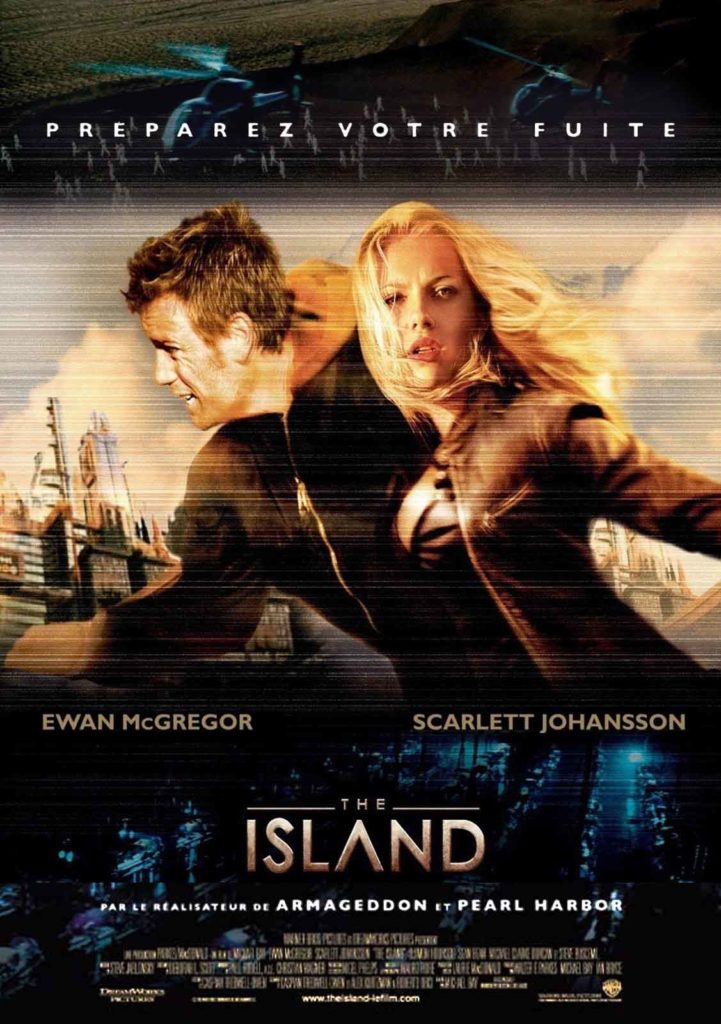

Michael Bay n’étant pas réputé pour sa finesse, on ne peut qu’être agréablement surpris par la portée de son discours dans The Island. Car mine de rien, derrière ses pétarades pyrotechniques, son film est l’un des premiers à aborder de manière aussi frontale les problématiques liées à l’existence des clones, leur conscience et leur crise d’identité. L’analyse n’est ni très profonde, ni très subtile, mais elle a le mérite d’évoquer sans détour les problèmes éthiques soulevés par l’eugénisme. La première partie de The Island nous plonge dans un univers futuriste dystopien qui présente un certain nombre de points communs avec celui de THX 1138. Suite à un cataclysme écologique, l’atmosphère terrestre est devenue irrespirable, et les humains sont parqués dans des colonies souterraines régies avec une bienveillance trop excessive pour être honnête. Tout de blanc vêtu, chaque citoyen est contrôlé dans le moindre de ses agissements, abruti par un travail mécanique et enjoint à éviter toute intimité avec ses camarades. Pour échapper à cette monotonie sous étroite surveillance, une loterie est organisée chaque soir, permettant au vainqueur de quitter la colonie pour partir s’établir sur une île paradisiaque, seul endroit de la planète ayant miraculeusement échappé à la contamination.

Noyé dans cette masse servile, Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) découvre un jour que tout ça n’est que supercherie. L’île n’existe pas, pas plus que la contamination, et lui et ses semblables sont des clones en élevage conçus pour permettre à de riches malades de se doter d’organes de rechange. Lincoln s’échappe donc en compagnie de Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson), et dès lors la fable d’anticipation se mue en film d’action, terrain de jeu favori de Michael Bay. Comme si la première partie du récit l’avait quelque peu frustré, l’ex-protégé de Jerry Bruckheimer se lâche sans retenue par la suite, cédant à toutes les tentations. Ça commence par une fusillade dans la foule, s’enchaîne avec une monstrueuse traque sur l’autoroute que Bay plagie sur son propre Bad Boys 2, vire à la poursuite sur des scooters volants façon Le Retour du Jedi ou Judge Dredd, puis s’achève par des cascades vertigineuses à flanc de building et des explosions à tire-larigot. Sans compter ces multiples envolées d’hélicoptères que le réalisateur de The Rock filme avec une délectation manifeste.

Chassez le naturel et il revient au galop

Le film souffre ainsi d’un déséquilibre double : la rupture de rythme violente entre les deux parties bien distinctes de l’intrigue, et le décalage entre les passionnantes thématiques du scénario, très inspirées du roman « Frères de Chair » de Michael Marshall Smith, et leur traitement purement récréatif. Quant au climax, il répond sans surprise à toutes les obligations du genre et multiplie sans vergogne les invraisemblances, annihilant quelque peu les formidables enjeux politiques, psychologiques, médicaux et moraux présents à l’état embryonnaire dans le scénario de Caspian Tredwell-Owen, Alex Kurtzman et Roberto Orci. Comme souvent chez Michael Bay, le film se pare d’un casting judicieux. Aux côtés d’Ewan McGregor et Scarlett Johansson, on note Sean Bean en médecin véreux, Djimoun Hounsou en redoutable traqueur et Steve Buscemi en exubérant technicien.

© Gilles Penso

Partagez cet article