Un capitaine de la NASA enquête sur la mort du cobaye d’une expérience top-secrète pratiquée dans un souterrain abandonné…

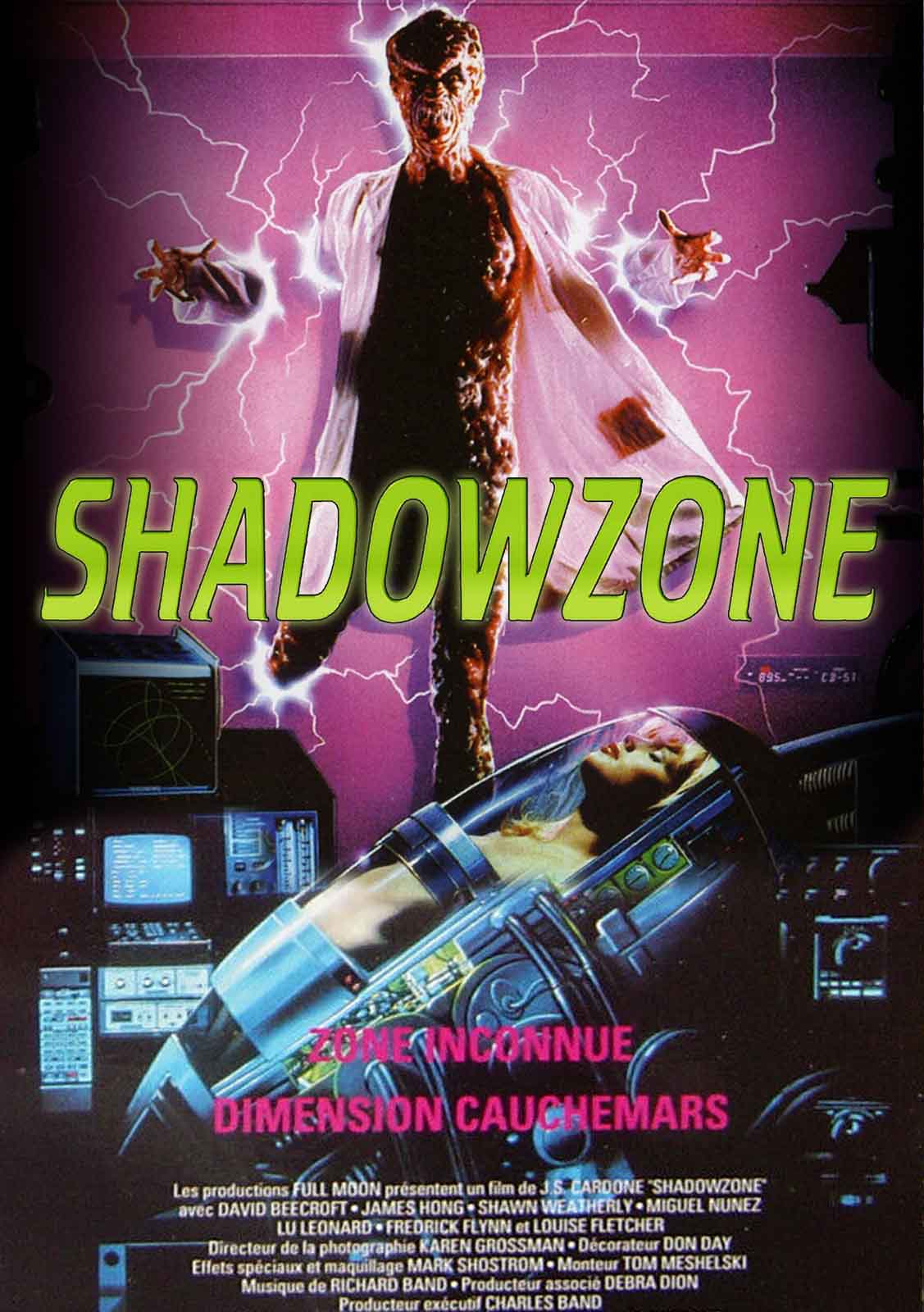

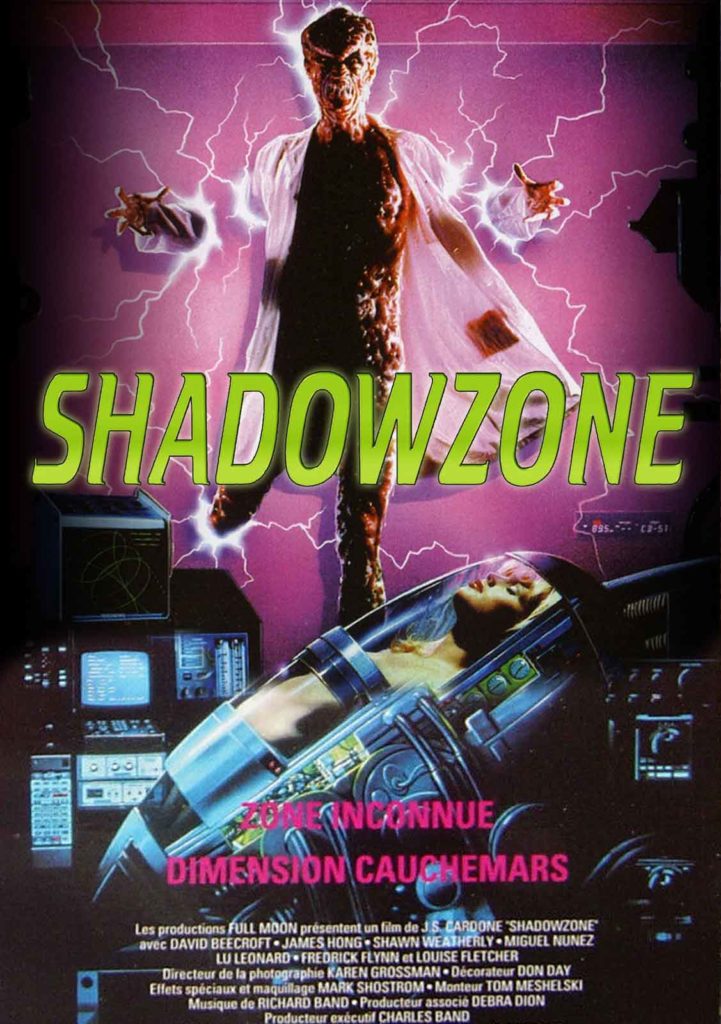

SHADOWZONE

1990 – USA

Réalisé par J.S. Cardone

Avec Louise Fletcher, David Beecroft, James Hong, Frederick Flynn, Shawn Weatherly, Miguel A. Nuñez, Lu Leonard

THEMA MONDES VIRTUELS ET MONDES PARALLÈLES I SAGA CHARLES BAND

Après avoir réalisé le thriller surnaturel The Slayer et le film musical Rock Star, J.S. Cardone fait la rencontre du producteur Charles Band, qui vient de lancer sa compagnie Full Moon avec Puppet Master et cherche de nouveaux talents pour rejoindre son écurie. L’un des projets qu’il a prévendus à son distributeur Paramount, sur la simple foi d’un titre et d’un poster, s’appelle Shadowzone. Cardone accepte de le réaliser afin de recycler l’idée d’un ancien scénario qui lui trottait dans la tête depuis quelques années. Band lui alloue un budget d’un million de dollars, vingt-quatre jours de tournage et un contrôle total du film. « La scène extérieure d’ouverture a été tournée dans le Bronson Canyon, un célèbre décor de westerns hollywoodiens », se souvient le réalisateur. « Les intérieurs ont été tournés dans un hôpital abandonné à Northridge, en Californie. L’endroit était glauque et dégoûtant. Il y avait des alcôves sombres pleines de vieilles seringues et de déchets médicaux. C’était parfait pour ce que nous voulions faire. » (1) Ce site sinistre apporte en effet une touche de réalisme idéale, d’autant que la grande majorité du film s’y déroule. Dans le scénario, il s’agit d’un centre de recherche souterrain pratiquement abandonné depuis le début des années soixante et abritant désormais dans le plus grand secret le projet « Shadowzone ».

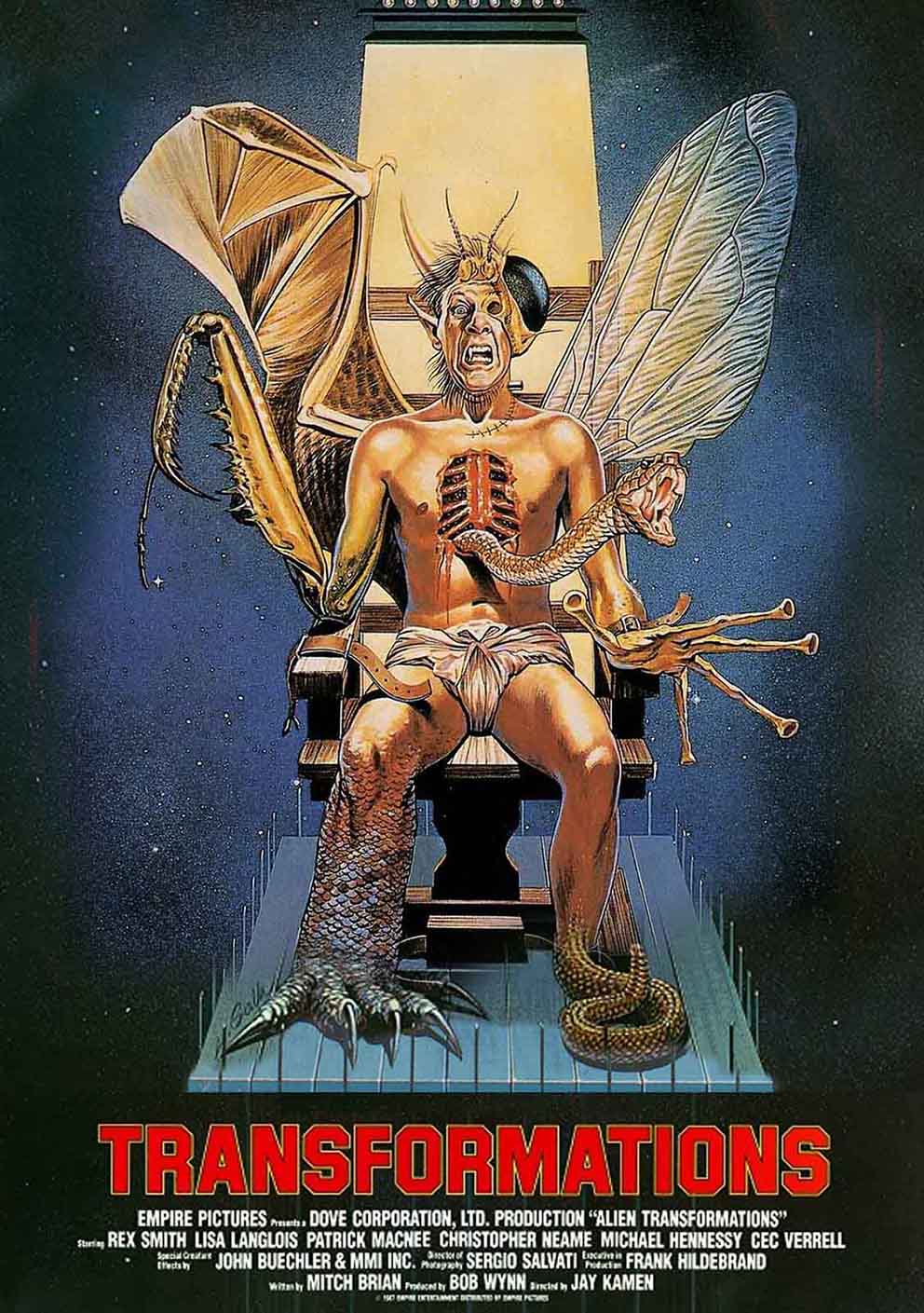

Dépêché par le gouvernement, le capitaine Hickok de la NASA (David Beecroft) débarque sur place pour enquêter sur la mort inexpliquée d’un des sujets d’expérience. Dans cet endroit en décrépitude, Hickok rencontre la petite équipe en charge du projet : le docteur Van Fleet (James Hong), son bras droit le docteur Erhardt (Louise Fletcher), le docteur Kidwell (Shawn Weatherly), l’informaticien Wiley (Miguel A. Nuñez Jr.), le responsable de la maintenance Tommy Shivers (Frederick Flynn) et la cuisinière Mrs. Cutter (Lu Leonard). Ce microcosme vit en circuit fermé autour d’expérimentations de pointe liées au sommeil prolongé, susceptibles d’être appliquées aux voyages spatiaux. Les sujets sont placés dans des caissons et étudiés de près. Or lorsqu’ils sont plongés dans cet état second, il semble que les cobayes soient capables d’ouvrir la porte d’une dimension parallèle et de laisser entrer dans notre monde une entité fort peu recommandable… Même si on sent que les moyens sont très limités (comme toujours chez Charles Band), l’exigence du film semble aller au-delà des canons habituels des productions Empire ou Full Moon. Tout le monde prend visiblement le sujet au sérieux (les acteurs, l’équipe technique et artistique et bien sûr le réalisateur), d’où un niveau qualitatif accru, autour d’un postulat de science-fiction original convoquant les peurs primales et les possibilités inconnues du subconscient.

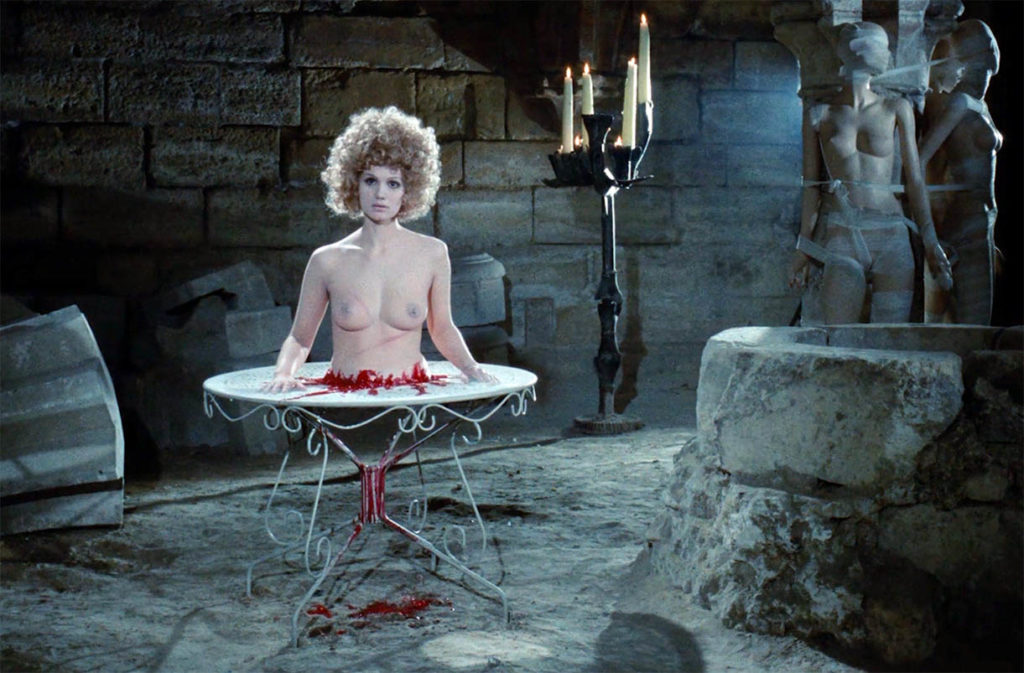

Les peurs primales

Si le point de départ est très intriguant, le film ne parvient pas à tenir toutes ses promesses. Lorsque l’intrigue prend la tournure d’un chassé-croisé dans des couloirs sombres, Shadowzone perd un peu de sa saveur et prête le flanc aux critiques l’accusant de plagier Alien. Fort heureusement, le maquilleur spécial Mark Shostrom (maître d’œuvre des folles créations d’Evil Dead 2) parvient à ponctuer le film de visions choc horrifiques. Dès l’entame, il nous offre la vision d’un cadavre autopsié particulièrement repoussant, puis plus tard un gonflement de veines et une tête qui explose directement hérités de Scanners. Au cours du dernier tiers du film, l’entité mystérieuse prend diverses apparences furtives, notamment celle d’un rat géant, d’un singe monstrueux ou d’un être difforme et dégoulinant qui n’est pas sans évoquer les créations de John Buechler sur From Beyond. Si la censure de l’époque se montra clémente sur les scènes d’horreur, elle tiqua en revanche sur les corps nus dans les caissons. « La nudité frontale du sujet masculin les a plus dérangés que celle du sujet féminin, mais j’étais déterminé à ne pas reculer devant l’un ou l’autre sexe », raconte Cardone. « Nous avons tenu bon et n’avons eu à faire que de petites coupes. » (2)

(1) et (2) Propos extraits du livre « It Came From the Video Aisle ! » (2017)

© Gilles Penso

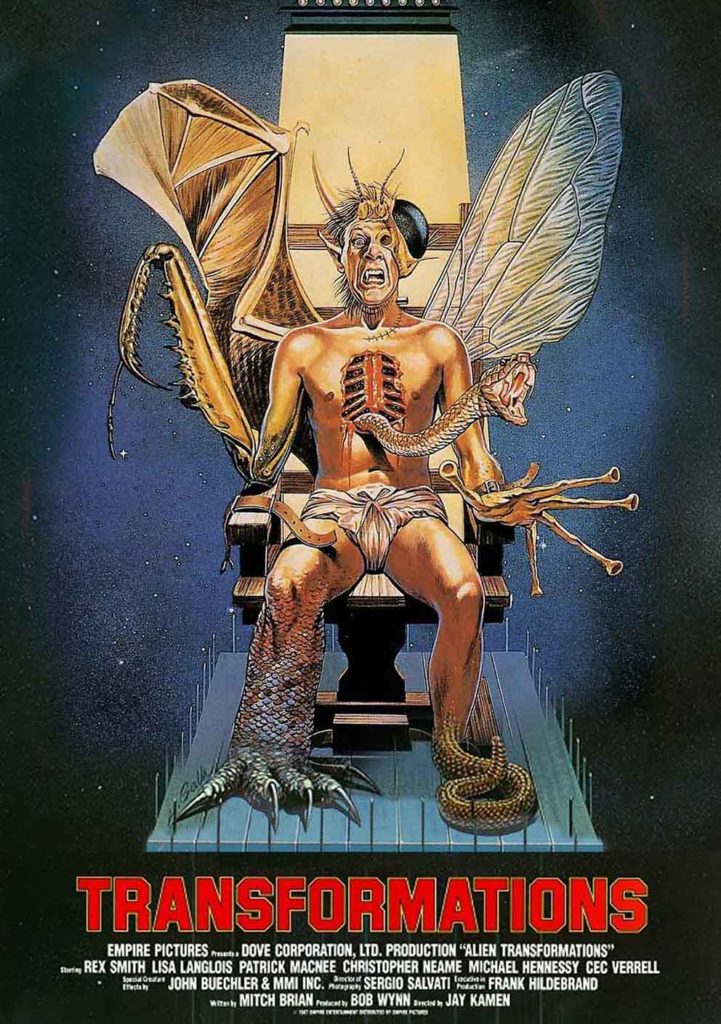

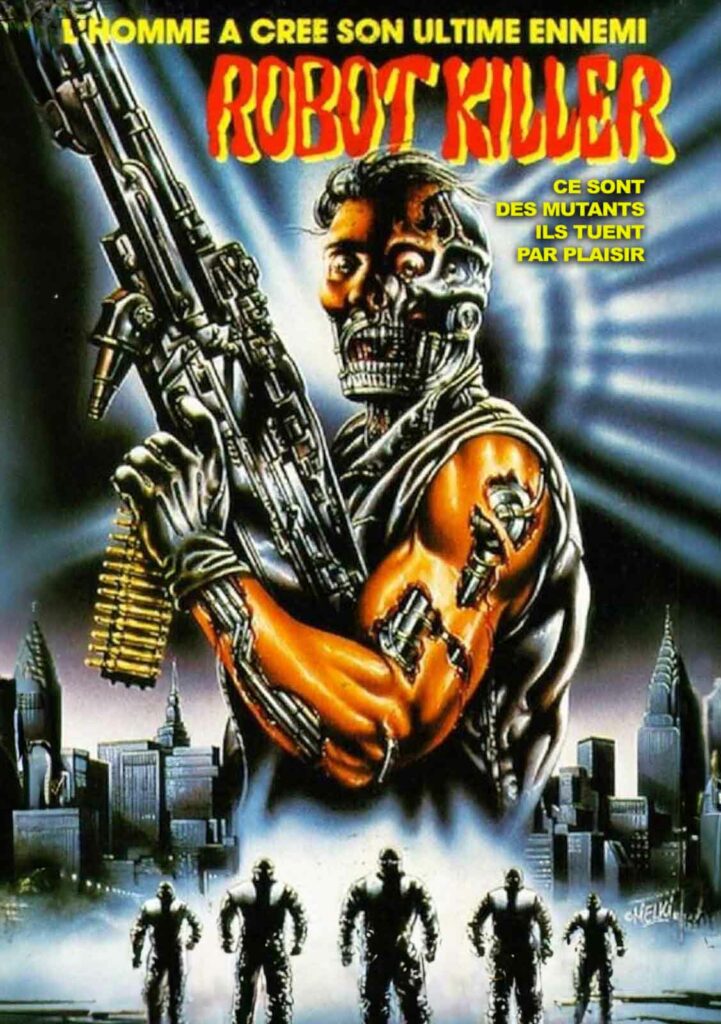

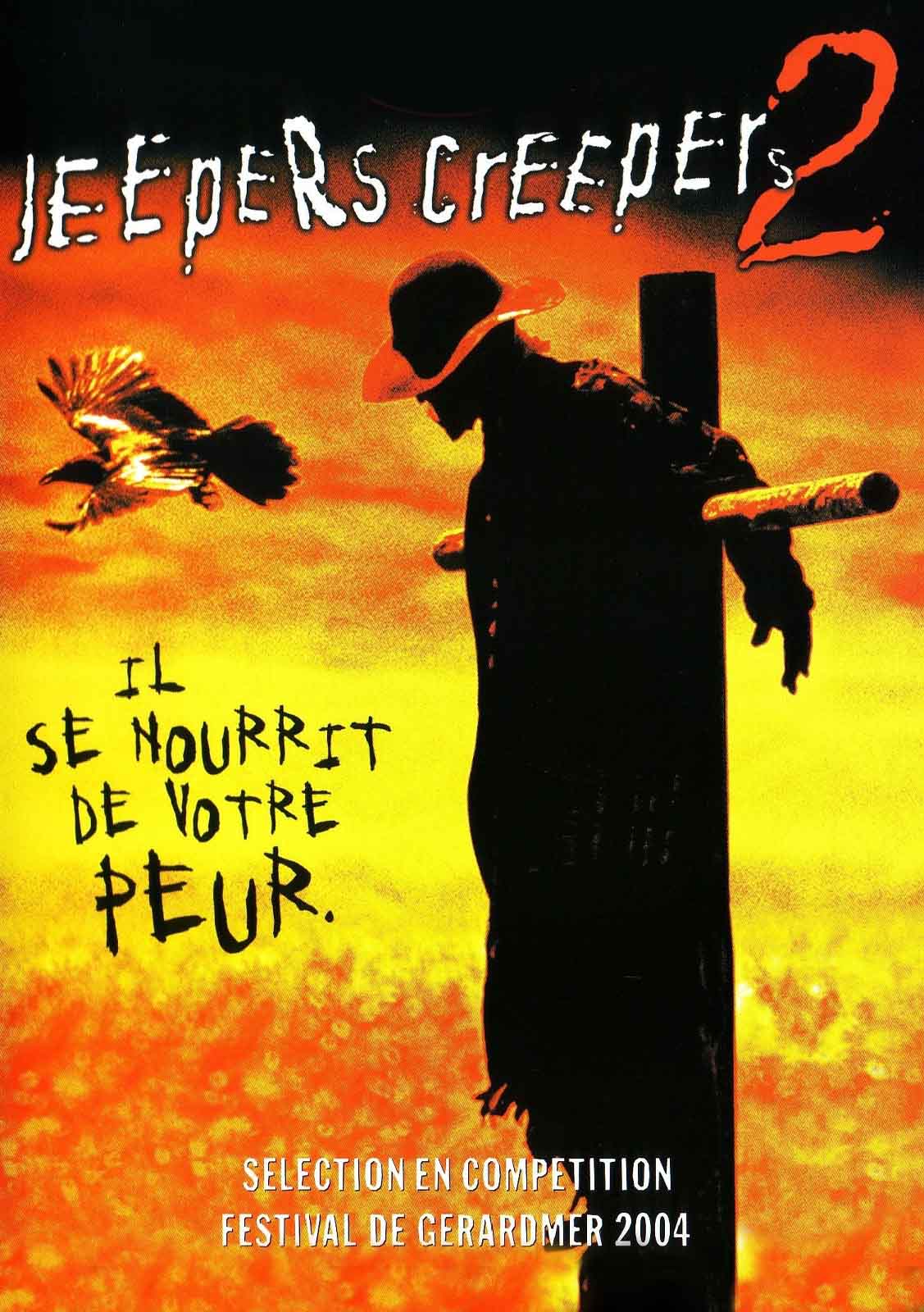

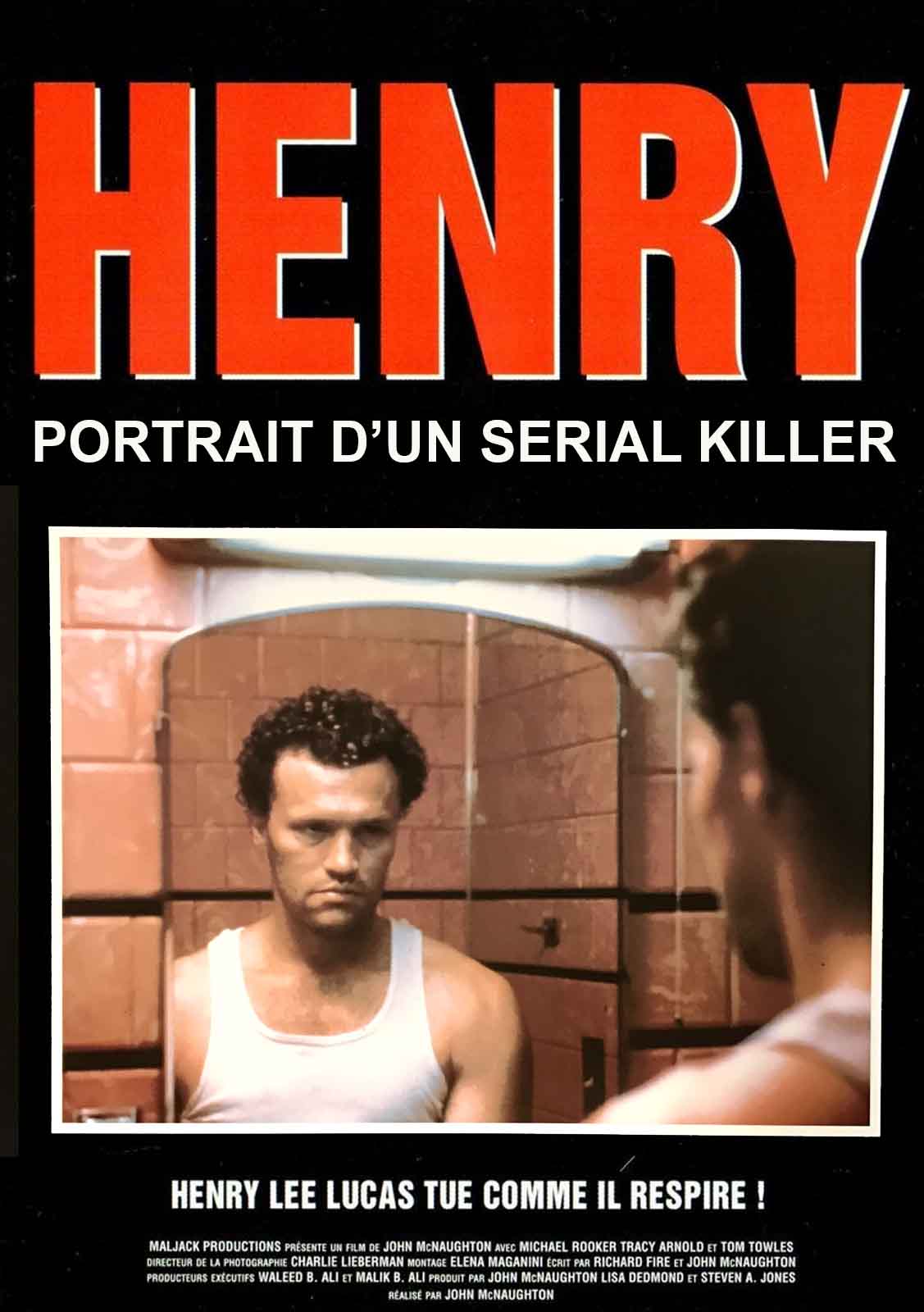

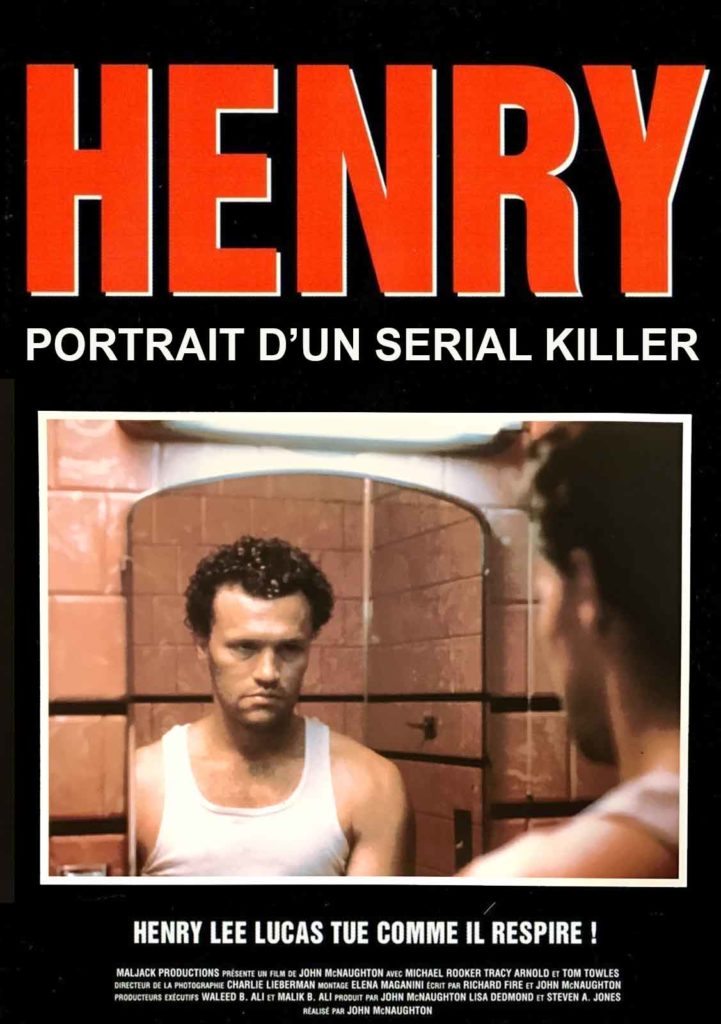

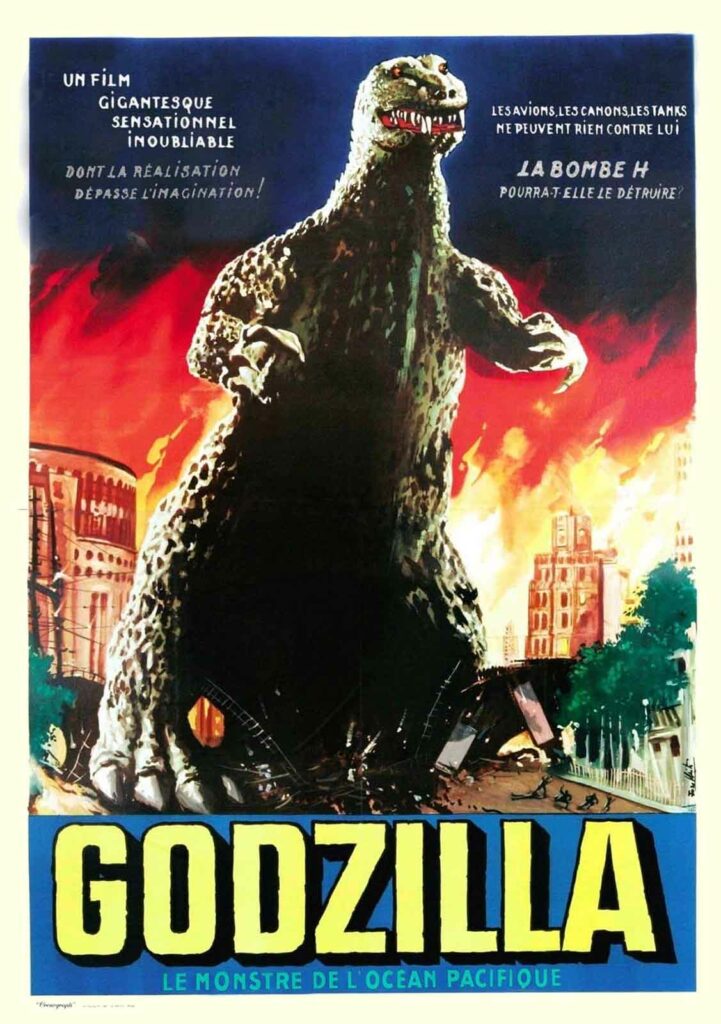

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article