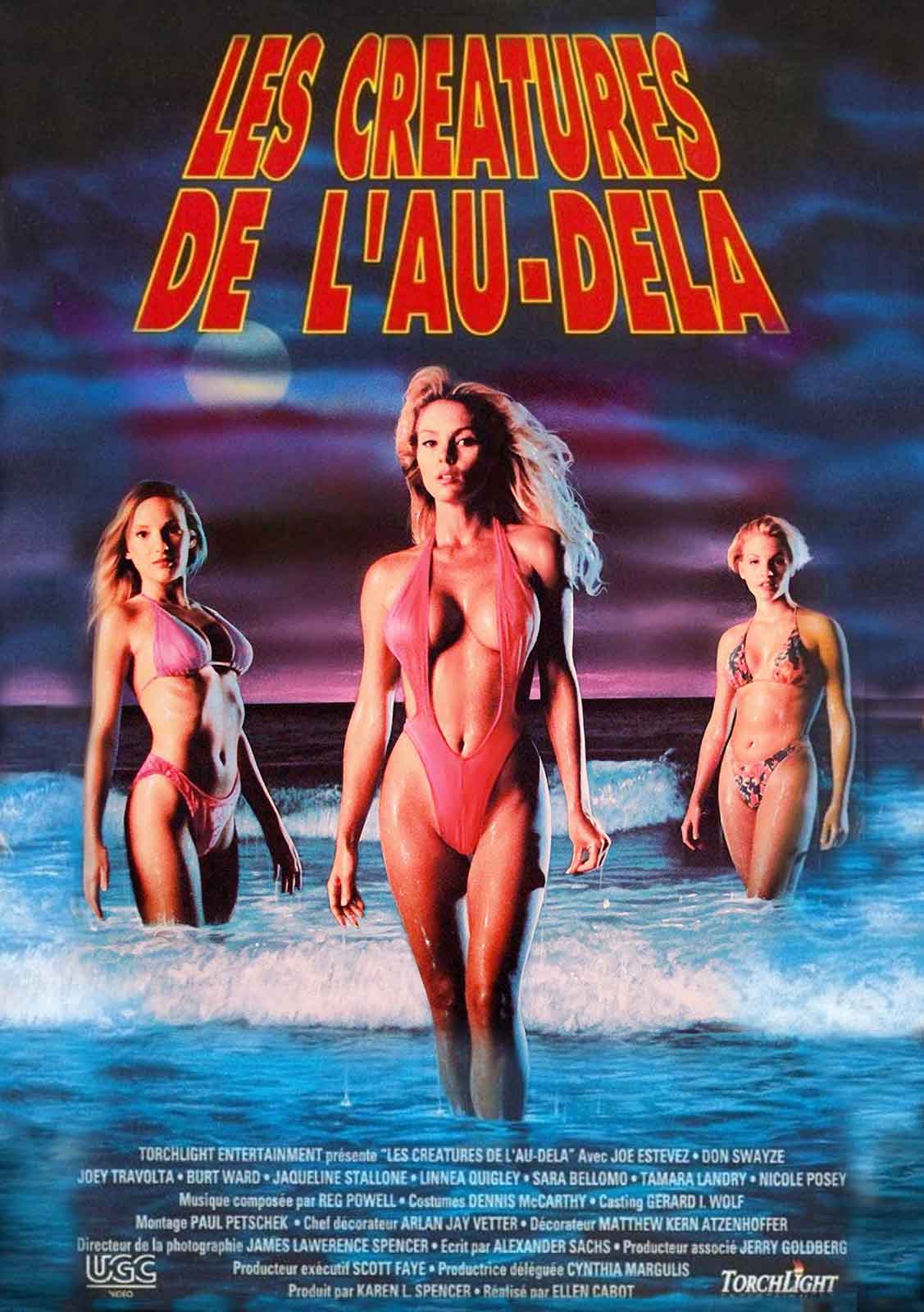

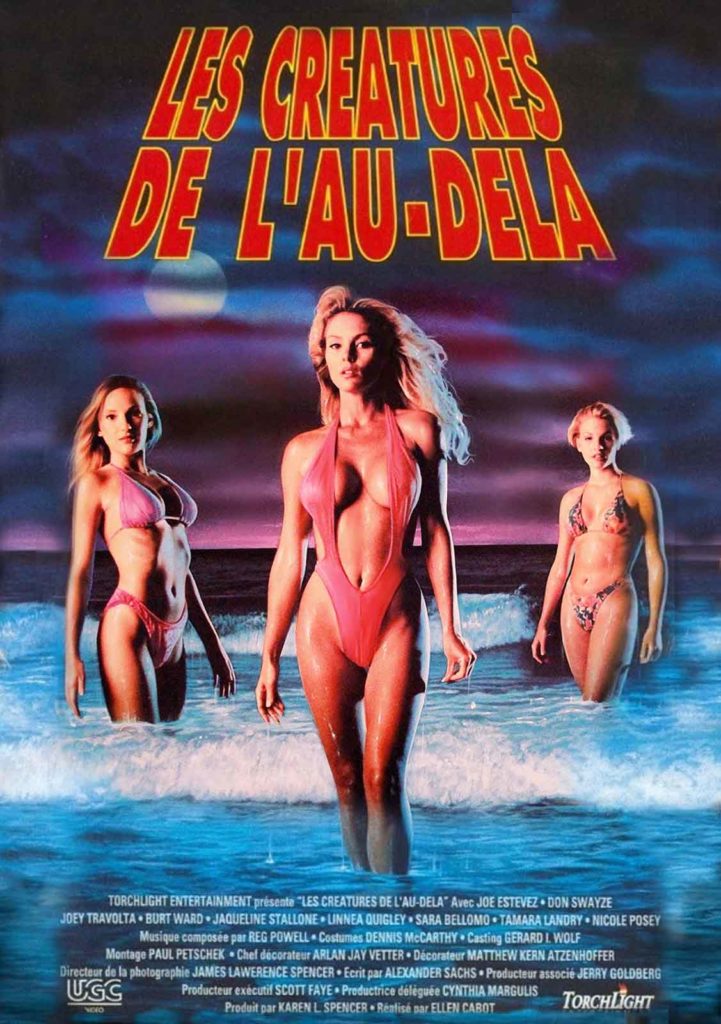

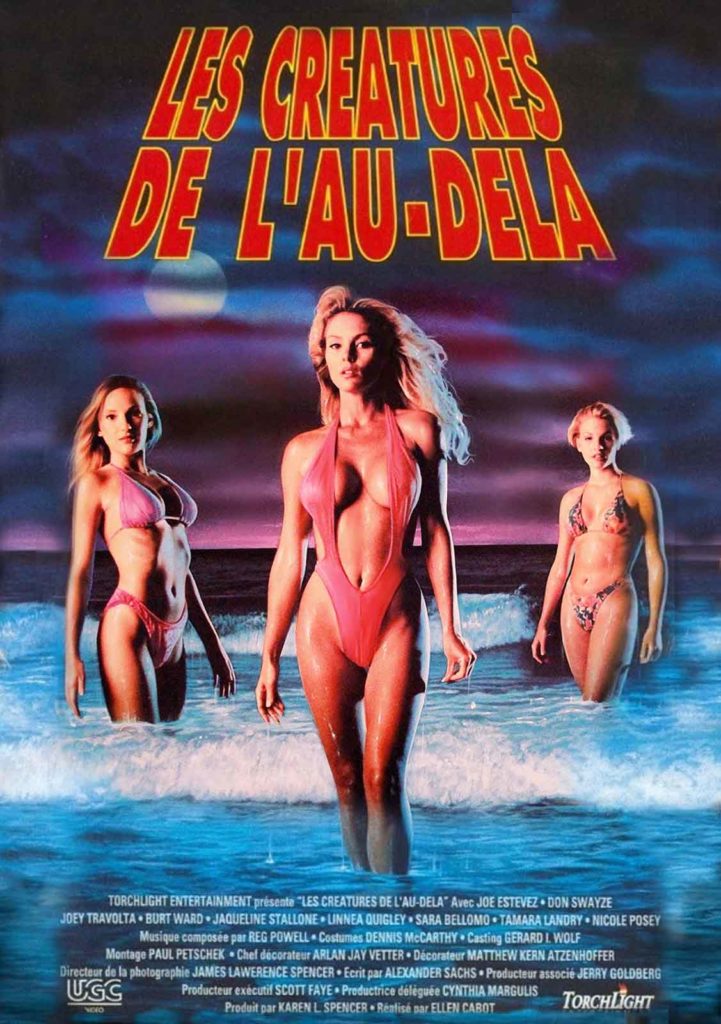

Trois jeunes et jolies extra-terrestres qui s’ennuient sur leur planète partent en escapade dans l’espace et se crashent sur la Terre…

BEACH BABES FROM BEYOND

1993 – USA

Réalisé par David DeCoteau

Avec Joe Estevez, Don Swayze, Joey Travolta, Burt Ward, Jackie Stallone, Linnea Quigley, Roxanne Blaze, Tamara Landry, Nicole Posey, Michael Todd Davis

THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA CHARLES BAND

En 1993, le producteur Charles Band décide d’ajouter deux labels à sa compagnie Full Moon. Le premier, Moonbeam, sera consacré aux films destinés aux enfants, avec de gentils petits dinosaures (Prehysteria) et autres créatures fantastiques amicales (Le Château du petit dragon). Le second, Torchlight, est au contraire destiné à un public adulte et averti, puisqu’il consiste à déguiser en films d’horreur ou de science-fiction des bandes érotiques peuplées de jolies filles exemptes de la moindre pudeur. Les Créatures de l’au-delà est le premier titre officiel de cette série. Au-delà de l’atout de charme, Band prépare une campagne marketing hors pair en affichant fièrement sur le matériel promotionnel du film : « Travolta, Estevez, Swayze et Stallone réunis pour la première fois à l’écran ! » Ce slogan accrocheur semble surréaliste, et pourtant il n’est pas mensonger… du moins pas totalement. Les Créatures de l’au-delà comporte en effet dans son casting tous ces noms, même si les prénoms ne sont pas vraiment ceux qu’on imagine. Il s’agit de Joe Estevez (l’oncle d’Emilio), Don Swayze (le frère de Patrick), Joey Travolta (le frère de John) et Jackie Stallone (la mère de Sylvester). Il suffisait d’y penser !

Le générique de début donne le ton : une femme se douche langoureusement au ralenti, aux accords d’une musique langoureuse de Reg Powell, tandis que la caméra du réalisateur David DeCoteau s’attarde en gros plan sur tous les détails anatomiques à sa portée. D’emblée, nous comprenons que le scénario du film ne sera qu’un prétexte pour collecter ce genre de séquence. Nous voici bientôt en présence de Xena (Roxanne Blaze), Sola (Nicole Posey) et Luna (Tamara Landry), trois jeunes et jolies extra-terrestres qui s’ennuient sur leur planète. Elles empruntent donc sans permission le vaisseau T-Bird des parents de l’une d’entre elles et traversent l’espace. Mais personnes n’a pensé à vérifier le niveau du carburant (c’est ballot !) et leur engin s’écrase sur la planète Terre, plus précisément sur une plage californienne où elles s’apprêtent à découvrir la vigueur des mâles de notre planète…

Travolta, Estevez, Swayze et Stallone !

Ce récit filiforme avance à pas de fourmi, car le montage enchaîne principalement des scènes clippées souvent interminables de danse en maillot sur le sable, de rêves érotiques torrides, de séances photo topless, d’accouplements au ralenti… Bref, c’est un véritable catalogue qui semble s’être échappé des pages glacées des magazines masculins. C’est sexy et charmant tout plein, certes, mais pas follement palpitant. DeCoteau nous rappelle son passé dans le cinéma pornographique des années 80, dont il détourne les codes pour les réadapter à l’érotisme « chic » de la décennie suivante. Nos jolies extra-terrestres ne font donc rien de très intéressant dans le film, à part se laisser séduire par trois garçons sympathiques et participer à un concours de bikini pour aider le sympathique oncle Bud (tonton Estevez) à garder sa maison sur la plage. Recrutée à la dernière minute pour incarner une antagoniste peu convaincante, la scream queen Linnea Quigley (Le Retour des morts-vivants) avouera être affligée par le résultat final, malgré son attachement de longue date à David DeCoteau. Ce dernier, pas très fier du film non plus, le signera sous le pseudonyme d’Ellen Cabot.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article