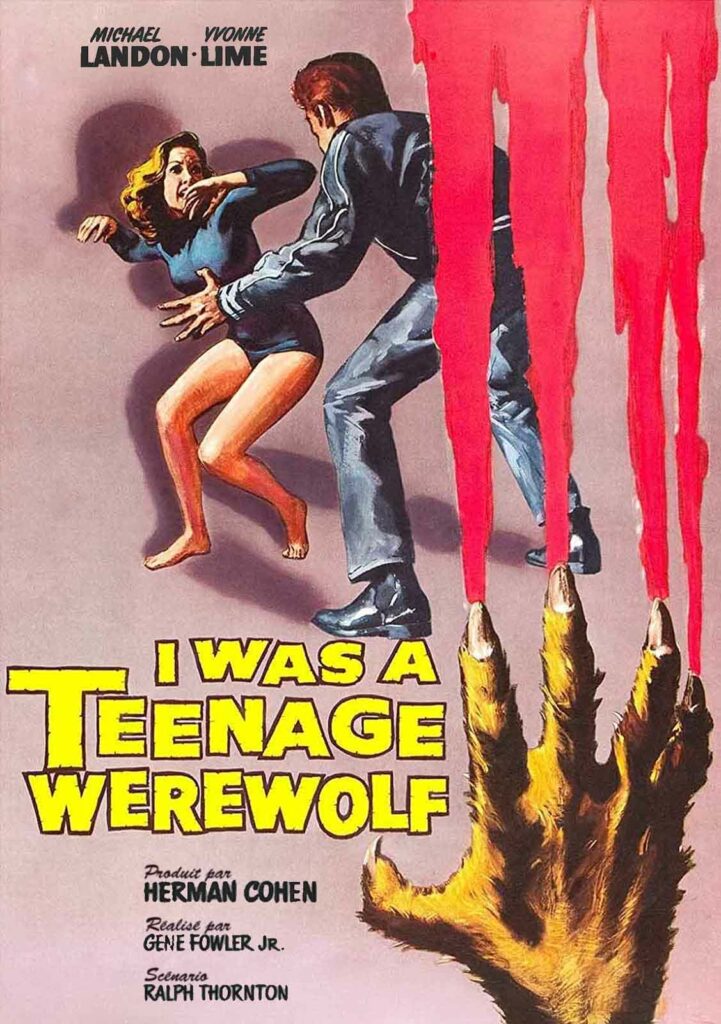

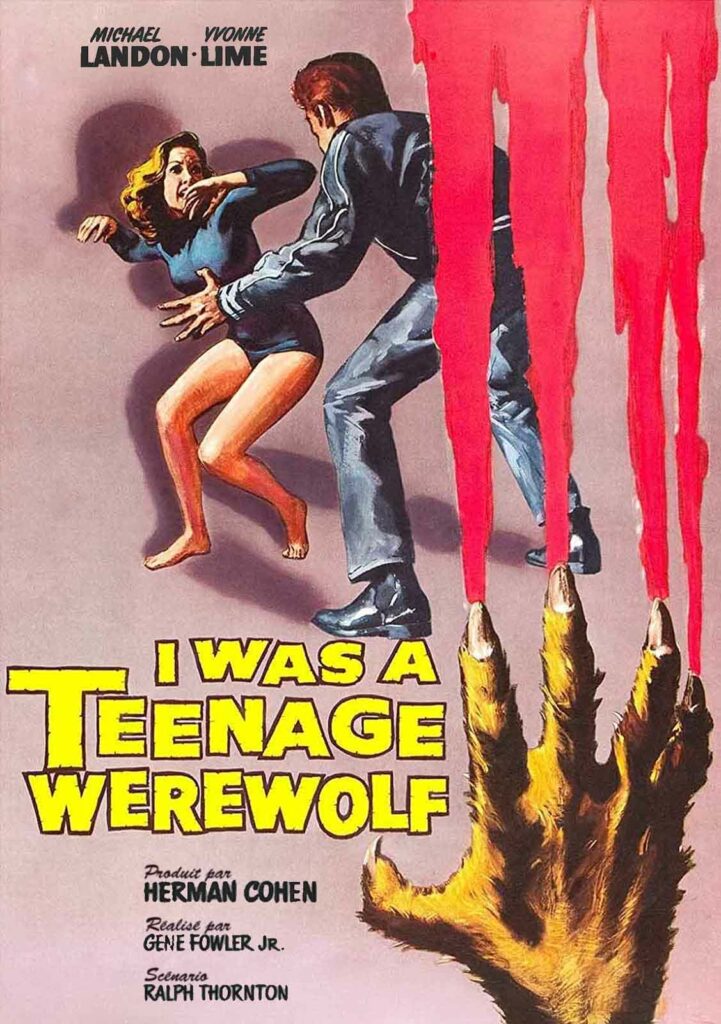

Le futur Charles Ingalls de La Petite maison dans la prairie incarne un adolescent en pleine rébellion qui se transforme en loup-garou

I WAS A TEENAGE WEREWOLF

1957 – USA

Réalisé par Gene Fowley Jr

Avec Michael Landon, Yvonne Lime, Whit Bissell, Tony Marshall, Dawn Richard, Barney Philips, Ken Miller, Cindy Robbins

THEMA LOUPS-GAROUS

Au milieu des années 50, le producteur Herman Cohen décide qu’il est grand temps de donner un coup de jeune aux monstres classiques qui hantaient les productions Universal pendant les deux précédentes décennies. Damant ainsi le pion à la Hammer, il initie en 1957 I Was a Teenage Werewolf, un essai plutôt sympathique dans lequel Michael Landon (futur cow-boy dégoulinant de bons sentiments dans La Petite maison dans la prairie) joue Tony, un lycéen survolté et colérique. Une petite tape amicale sur l’épaule suffit pour déclencher chez lui une bagarre homérique que seule la police peut interrompre. « Je m’enflamme rapidement » avoue-t-il à l’inspecteur. Sa petite amie Arlene (Yvonne Lime) essaie de le convaincre de consulter l’éminent docteur Brandon (Whit Bissell) pour contrôler ses accès de fureur, mais il refuse catégoriquement.

Dès ses premières minutes, I Was a Teenage Werewolf prend la forme d’un véritable témoignage des années drive-in, exhalant une insouciance très réjouissante lors de ses séquences de « party » innocentes émaillées de morceaux musicaux qu’on croirait issus d’une comédie musicale. Les blagues bon enfant s’y accumulent, mais lorsque Tony est victime de l’une d’entre elles, il entre dans une nouvelle colère et frappe son ami Vic (Ken Miller). Il accepte alors de consulter. Mais Brandon, qui n’est autre qu’un bon vieux savant fou à l’ancienne, en profite pour en faire son cobaye. Il lui injecte un sérum puis, par hypnose, le faire régresser jusqu’à ses instincts les plus primitifs, malgré les protestations de son pleutre assistant. Au milieu de la nuit, un lycéen est attaqué et tué dans les bois. Son corps est retrouvé couvert de griffures et de traces de crocs. La police, perplexe, envisage d’enquêter auprès des cirques, des zoos et des ménageries. Mais le vieil homme de ménage du commissariat a sa propre théorie : d’après lui, c’est l’œuvre d’un loup-garou. Car selon les légendes que l’on raconte dans ses Carpates natales, « quand le mauvais œil est sur vous, la bête sauvage entre en votre possession, vous donnant l’apparence et les actes d’un loup ».

La bestialité refoulée

Contrairement à la mécanique habituelle de la pleine lune, la lycanthropie prend ici des allures psychanalytiques, s’apparentant du coup au thème de Jekyll et Hyde. Car depuis son traitement, Tony a un comportement plus paisible. Sa bestialité est refoulée, ne se déchaînant que lorsqu’il est agressé psychologiquement ou physiquement. La première métamorphose à laquelle nous assistons se déroule dans un gymnase du lycée. Irrité par une sonnerie, il attaque une fille en train de s’entraîner sur les barres parallèles. Son maquillage s’avère plutôt efficace, et son allure générale (visage poilu, dents extrêmement proéminentes, oreilles pointues et jaquette de lycéen) inspirera quelques années plus tard Teen Wolf. Finalement, sous ses allures de B-ovie récréatif, I Was a Teenage Werewolf raconte sous l’angle métaphorique les difficultés de l’âge adolescent, les complexités de l’intégration avec les autres et avec le monde adulte. Cette richesse thématique inattendue explique probablement le succès du film, réalisé avec un budget dérisoire de 82 000 dollars.

© Gilles Penso

Partagez cet article