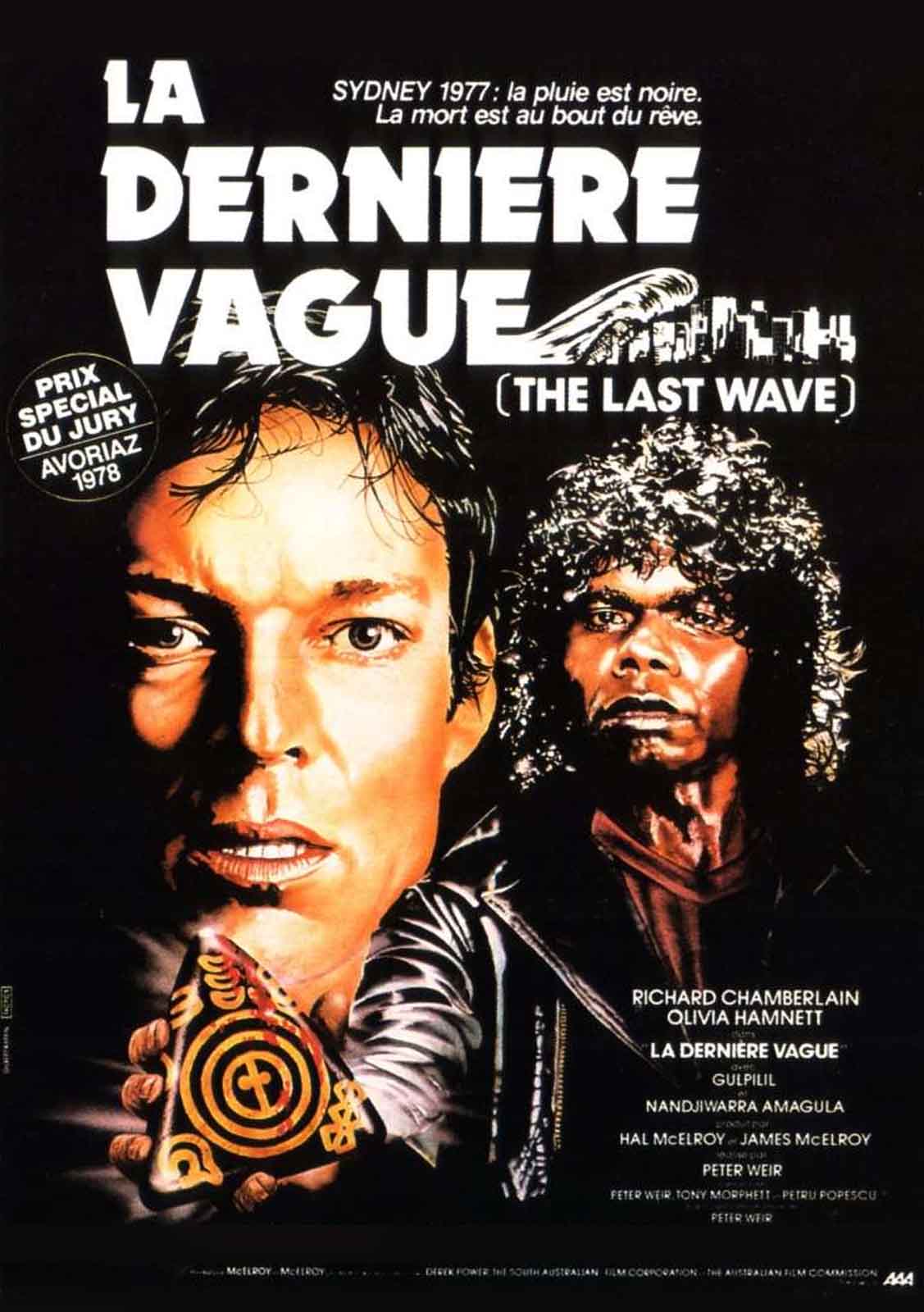

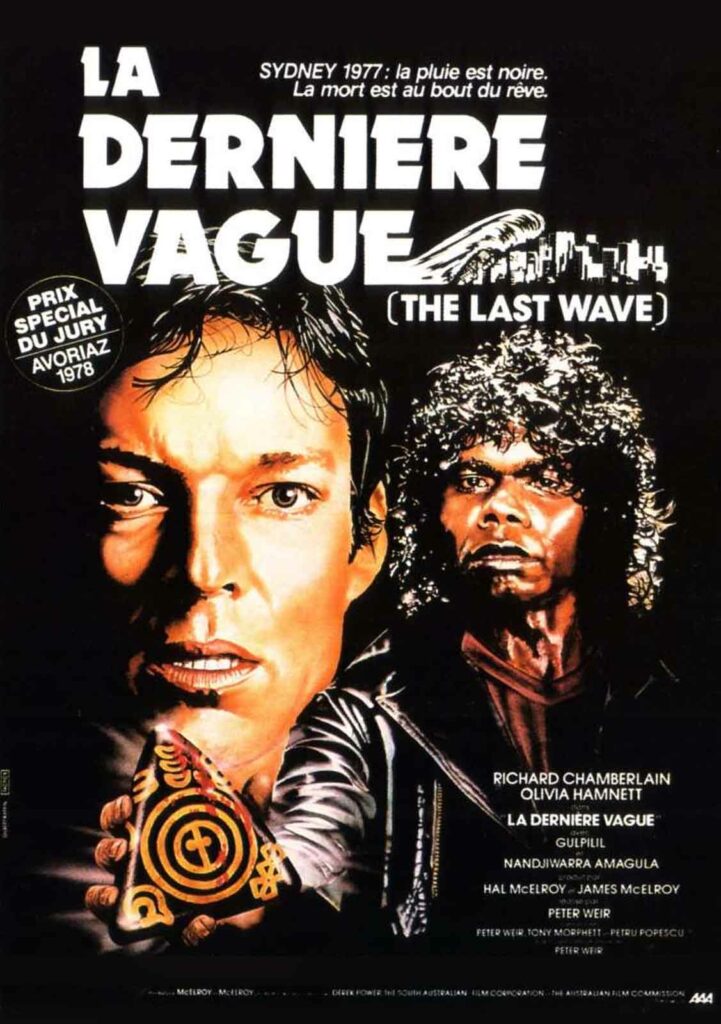

Richard Chamberlain incarne un avocat australien soudain confronté aux mythes et légendes du peuple aborigène…

THE LAST WAVE

1977 – AUSTRALIE

Réalisé par Peter Weir

Avec Richard Chamberlain, Olivia Hamnett, David Gulpilil, Frederick Parslow, Vivean Gray, Nandjiwarra Amagula, Walter Amagula, Roy Bara

THEMA CATASTROPHES I POUVOIRS PARANORMAUX

En début de carrière, Peter Weir réalise un grand nombre de courts-métrages tournant autour de deux thématiques que le cinéaste déclinera tout au long de sa filmographie : la quête des origines et l’accès à une réalité plus grande que celle offerte pas nos perceptions premières. En toute logique, ses deux premiers longs-métrages, Les Voitures qui ont mangé Paris et Pique-nique à Hangig Rock, brodent à leur manière autour de ces sujets récurrents. Avec La Dernière vague, Weir décide de les affronter de manière encore plus frontale en s’appuyant sur une idée narrative qui le guidera pendant l’écriture de son scénario : décrire le comportement d’un être pragmatique et cartésien soudain en proie à des prémonitions et des phénomènes inexplicables. Pour le rôle principal de son film, il souhaite un comédien australien. Mais dans l’incapacité de trouver celui qui lui conviendra, il fait appel à l’Américain Richard Chamberlain, pas encore superstar de la série Les Oiseaux se cachent pour mourir mais déjà très connu du grand public (notamment grâce à ses prestations dans Les Trois Mousquetaires et La Tour infernale). Le comédien est un peu perplexe à la lecture du scénario, d’autant qu’il n’a jamais entendu parler de Peter Weir. Mais après avoir visionné Pique-nique à Hanging Rock, il est emballé et s’embarque dans l’aventure.

Au cœur de la ville de Sydney, en proie à une série de phénomènes météorologiques inquiétants, Chamberlain incarne David Burton, un avocat spécialisé en droit des sociétés. Tranquillement installé dans la capitale avec son épouse et ses deux filles, il se retrouve un jour commis d’office pour défendre cinq aborigènes ayant tué un des leurs. D’abord réticent à se charger de cette affaire, dans la mesure où le droit pénal n’est pas sa spécialité, Burton se laisse fasciner par l’étrange tranquillité de ces hommes qui semblent cacher un secret apparemment incompréhensible pour l’homme blanc. Mais Burton veut percer ce mystère, quitte à se rapprocher d’eux et à se laisser guider par une spiritualité qui n’est pas la sienne. Cette enquête semble pouvoir l’aider à expliquer les rêves prémonitoires et les visions qui l’obsèdent depuis sa plus tendre enfance, et qui convergent vers la menace d’un cataclysme imminent et inéluctable.

La fin d’un monde

Peter Weir a vu juste : Richard Chamberlain est tout simplement parfait sous la défroque de ce héros bien sous tous rapports qui découvre soudain le monde qui l’entoure sous un autre angle et comprend que ses propres origines ne sont pas occidentales mais tribales (Burton devenant du même coup la métaphore du continent australien tout entier). Sans préavis, le voilà étroitement lié à un peuple qui régnait sur les terres qui l’occupent depuis 50 000 ans et qui se retrouve contraint, désormais, à errer par petits groupes en marge de la société. Le discours de Peter Weir est moins politique que spirituel, et l’on ne peut s’empêcher de laisser La Dernière vague entrer en résonnance avec plusieurs œuvres ultérieures du cinéaste. Cette ouverture d’un protagoniste cartésien vers une ethnie aux antipodes de ses propres convictions ne nous rappelle pas Witness ? Cette prise de conscience d’une autre réalité cachée derrière celle que le héros croyait cerner dans son entièreté n’est-elle pas voisine de celle de Truman Show ? Tandis que David Burton s’efforce d’intégrer peu à peu ces nouvelles données, la nature se déchaîne autour de lui, en une série d’intempéries au caractère presque biblique : la pluie de grêle et de grenouilles nous renvoie aux plaies d’Égypte, les visions prophétiques d’un monde submergé sous les flots évoquent le Déluge de la Genèse. Quant à la « dernière vague » du titre, cette catastrophe ultime qui plane telle une épée de Damoclès, elle a tous les atours d’un cataclysme digne de l’Apocalypse. Weir n’a pas son égal pour construire une atmosphère étrange, insolite, envoûtante et quasi-hypnotique, s’appuyant beaucoup sur la magnifique photographie de Russell Boyd et sur la musique synthétique de Groove Myers. Prix spécial du jury au Festival international du film fantastique d’Avoriaz en 1978, La Dernière vague ouvrira au réalisateur les portes d’Hollywood. Après deux autres films réalisés en Australie, il poursuivra avec succès sa carrière aux États-Unis.

© Gilles Penso

Partagez cet article