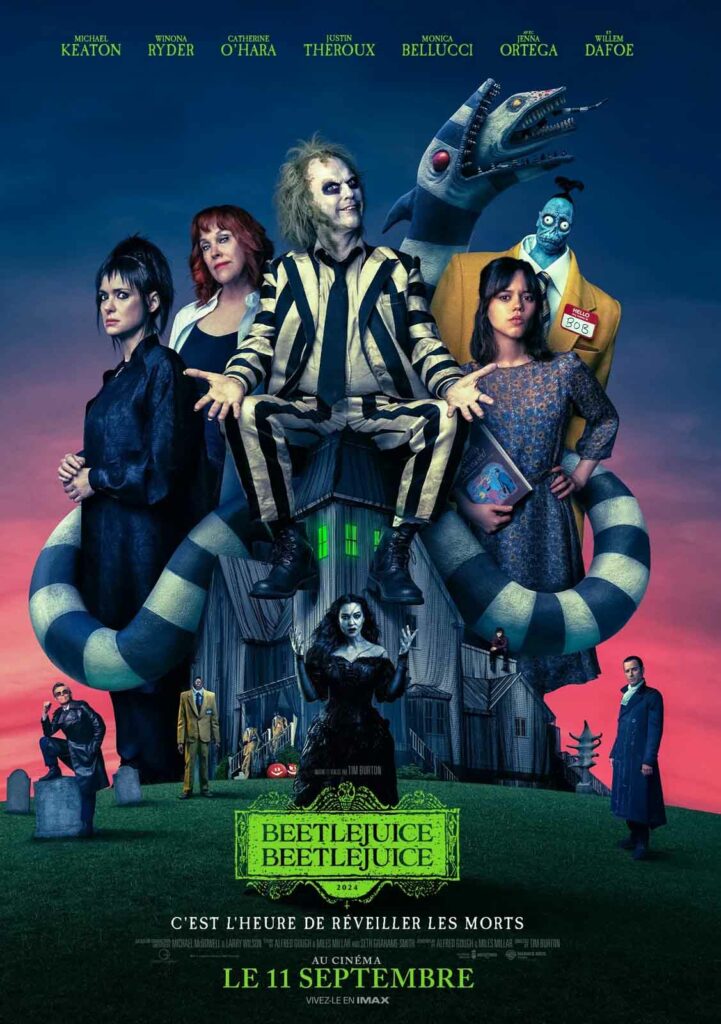

On prend les mêmes et on recommence ! 36 ans plus tard, Tim Burton ressuscite le fantôme exorciste à qui il doit presque tout…

BEETLEJUICE BEETLEJUICE

2024 – USA

Réalisé par Tim Burton

Avec Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe

THEMA FANTÔMES I SAGA TIM BURTON

Quel bonheur de voir Tim Burton retrouver le grain de folie de ses débuts, se laisser aller à tous les excès, multiplier les idées visuelles excentriques, balayer le tout-numérique qui plombait des films comme Alice au pays des merveilles au profit de bricolages à l’ancienne (maquillages spéciaux, marionnettes, stop-motion), bref se faire plaisir avec une bonne humeur communicative. Certes, une telle démarche nostalgique n’est pas sans revers. Le « fan service » abonde fatalement dans Beetlejuice Beetlejuice, tout comme une inévitable impression de déjà-vu et une tendance à complexifier l’intrigue pour donner aux spectateurs le sentiment qu’ils ne se contentent pas de voir un remake du premier Beetlejuice. Pour autant, le film assume pleinement son statut de séquelle tardive en refusant de n’être qu’une resucée du passé. Beetlejuice Beetlejuice jette donc un pont entre le Tim Burton des années 80 et celui des années 2020, mêlant une partie du casting du film original (auquel s’adjoint brièvement ce bon vieux Danny DeVito) aux nouveaux membres de la famille cinématographique du réalisateur, notamment Jenna Ortega (héroïne de la série Mercredi) et Monica Bellucci (sa compagne/muse du moment).

Michael Keaton est plus déchaîné que jamais (son maquillage nous donnant l’étrange sentiment qu’il n’a presque pas pris de ride), Catherine O’Hara reprend avec emphase son personnage d’artiste conceptuelle vaniteuse et Winona Ryder nous offre le portrait torturé de l’ancienne adolescente gothique perdue entre une mère envahissante, une fille distante et un petit-ami superficiel. Quant à Jeffrey Jones, devenu « problématique » après ses démêlées avec la justice, Burton s’en débarrasse de manière hilarante et caricaturale sans pour autant effacer le personnage de son scénario, en une pirouette narrative et artistique franchement culottée. Du côté des nouveaux-venus, Bellucci assure dans le rôle d’une variante inquiétante de la fiancée de Frankenstein, ancien démon recousu à la va vite et couturé de cicatrices grossières, comme la Sally de L’Étrange Noël de Monsieur Jack. Burton ne lui donne certes pas grand-chose à exprimer – ses dialogues se comptent sur les doigts de la main – mais sa présence physique reste saisissante. Jenna Ortega est parfaite elle aussi dans le rôle de la fille délaissée, même si les personnages d’adolescentes marginales commencent singulièrement à coller à la peau de la jeune actrice qui gagnerait à changer un peu de registre.

Fantômes en fête

Cette petite galerie de protagonistes volontiers excessif – qu’accompagnent Justin Theroux et Willem Dafoe, tous deux en très grande forme – s’anime joyeusement dans ce film qui joua longtemps l’Arlésienne, au point qu’on n’y croyait plus. Annoncé à de nombreuses reprises depuis le début des années 2000, ce second Beetlejuice se concrétisa en grande partie grâce à la série Mercredi, au cours de laquelle Burton retrouva une joie de mettre en scène et une fraîcheur qui visiblement lui faisaient défaut depuis quelques années. Plusieurs conditions s’avéraient indispensables au lancement de cette suite, notamment le retour de Keaton et Ryder mais aussi la conservation d’un caractère politiquement incorrect. Pas question d’un Betelgueuse édulcoré et assagi qui réfrènerait ses propos graveleux et son comportement libidineux. Trop heureux de pouvoir à nouveau se lâcher, Michael Keaton décide d’éviter les répétitions avant les prises pour pouvoir tout donner dès que les caméras se mettent à tourner. Burton lui-même jette aux yeux – et aux oreilles – des spectateurs tout ce qu’il aime, multipliant les hommages (il cite Opération peur, Psychose et Carrie) et concoctant de nouvelles séquences musicales hallucinantes, comme s’il voulait que son vingtième long-métrage soit un véritable feu d’artifice, un retour aux sources doublé d’un nouveau départ. Une seconde jeunesse ? Pourquoi pas.

© Gilles Penso

Partagez cet article