Un poème macabre, surréaliste et erratique concocté par Jean Rollin, le roi de l’épouvante française érotico-fantastique…

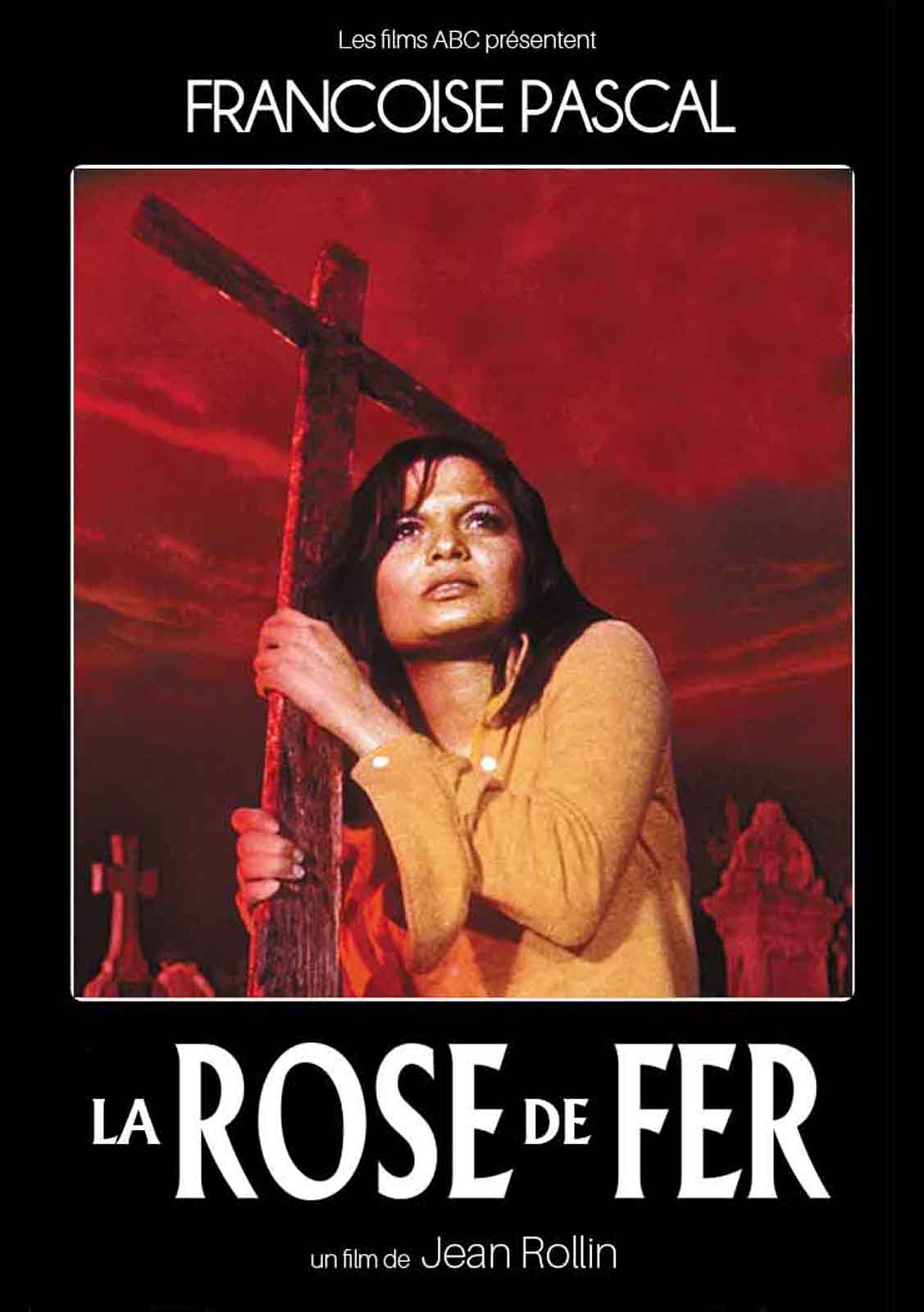

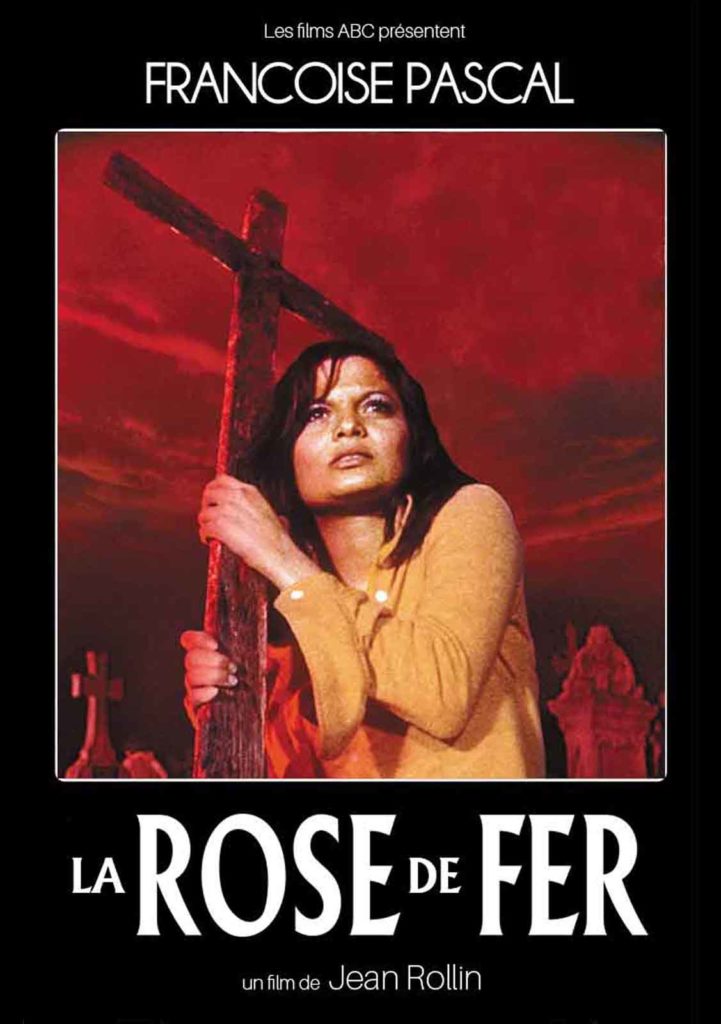

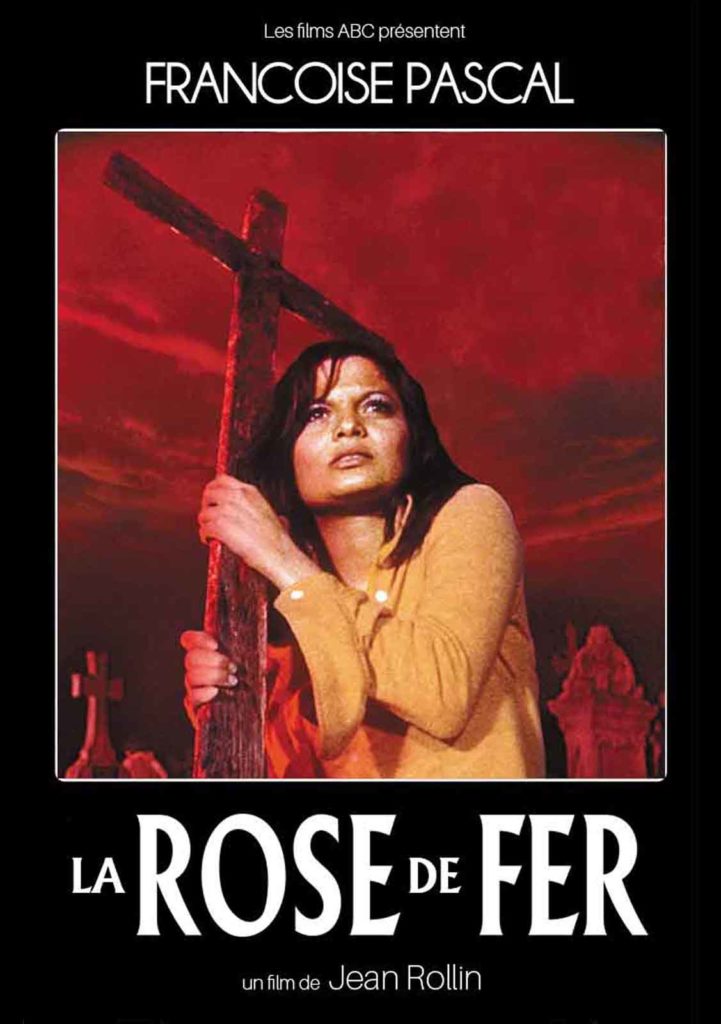

LA ROSE DE FER

1973 – FRANCE

Réalisé par Jean Rollin

Avec Françoise Pascal, Hugues Quester, Mireille Dargent, Nathalie Perrey, Michel Delesalle, Jean Rollin

THEMA MORT I SAGA JEAN ROLLIN

Les films de Jean Rollin sont souvent des œuvres inclassables, s’efforçant de mixer l’épouvante graphique à la Mario Bava, l’érotisme bourgeois d’un David Hamilton et le surréalisme poétique cher à Luis Buñuel, sans que la mayonnaise ne prenne tout à fait malgré une bonne volonté évidente. Dans le cas de La Rose de fer, autant dire qu’elle ne prend pas du tout, tant les intentions de son auteur nous échappent. Il faut dire que le scénario de Rollin, inspiré par un poème de Tristan Corbière et dialogué par Maurice Lemaître, tiendrait sur un ticket de métro, et que même pour une petite heure vingt de métrage, c’est un peu court ! Le cinéaste s’amuse ainsi à étirer au maximum des plans joliment composés par le chef opérateur Jean-Jacques Renon et des situations souvent insolites, jusqu’à ce que l’ennui s’installe et que les bâillements ne s’immiscent même chez les spectateurs les plus attentifs.

L’histoire commence par la rencontre d’une jeune danseuse et d’un fringant poète (Françoise Pascal et Hugues Quester) au cours d’un déjeuner de noces. Ils se séduisent, se taquinent, se donnent rendez-vous le long d’une voie ferrée plutôt photogénique, jouent à cache-cache, puis se retrouvent dans un cimetière où ils font l’amour à l’abri des regards, tout au fond d’un caveau. Lorsqu’ils en ressortent, la nuit est tombée, et ils s’avèrent incapables de retrouver la sortie. Chaque fois qu’ils essaient de quitter les lieux, nos deux tourtereaux se retrouvent à leur point de départ. Alors, peu à peu, le jeune homme s’énerve et bascule dans l’hystérie, tandis que la fille change bizarrement de comportement, comme si elle était possédée par l’esprit des morts qui reposent autour d’eux. La voilà donc qui déclame des poèmes macabres, qui joue avec des ossements et danse au milieu des tombes. A l’apogée de sa folie, elle enferme son compagnon dans le caveau puis vient l’y rejoindre au petit matin pour reposer auprès de lui et retrouver les défunts qui s’agitent dans son esprit tourmenté…

Une « peinture animée »

Vaguement influencé par l’univers d’Edgar Allan Poe, le postulat est loin d’être inintéressant, mais Jean Rollin renonce à le développer vraiment, se contentant de la photogénie nocturne de son cimetière et de sa peu pudique comédienne pour soutenir son film. La Rose de fer souffre donc cruellement d’un scénario anémique et d’un rythme exagérément lent. On gardera tout de même en mémoire quelques esquisses de scènes oniriques à souhait, comme ce clown qui vient déposer des fleurs sur une tombe, cet homme vêtu comme le Bela Lugosi de Dracula qui pénètre furtivement dans un mausolée, ou ces visions de l’héroïne nue comme un ver qui joue avec des croix de fer au bord de la mer. Conçu comme une « peinture animée » (dixit Rollin lui-même), La Rose de fer fut l’un des films les moins rentables de son auteur. Ignoré par le public et conspué par la critique lors de sa sortie sur les écrans français, il acquit pourtant outre-Atlantique un statut d’œuvre culte, notamment grâce à son édition DVD dans la collection « Redemption ». Sans doute les Américains y apprécièrent l’exotisme « so french » et les charmes indéniables de Françoise Pascal.

© Gilles Penso

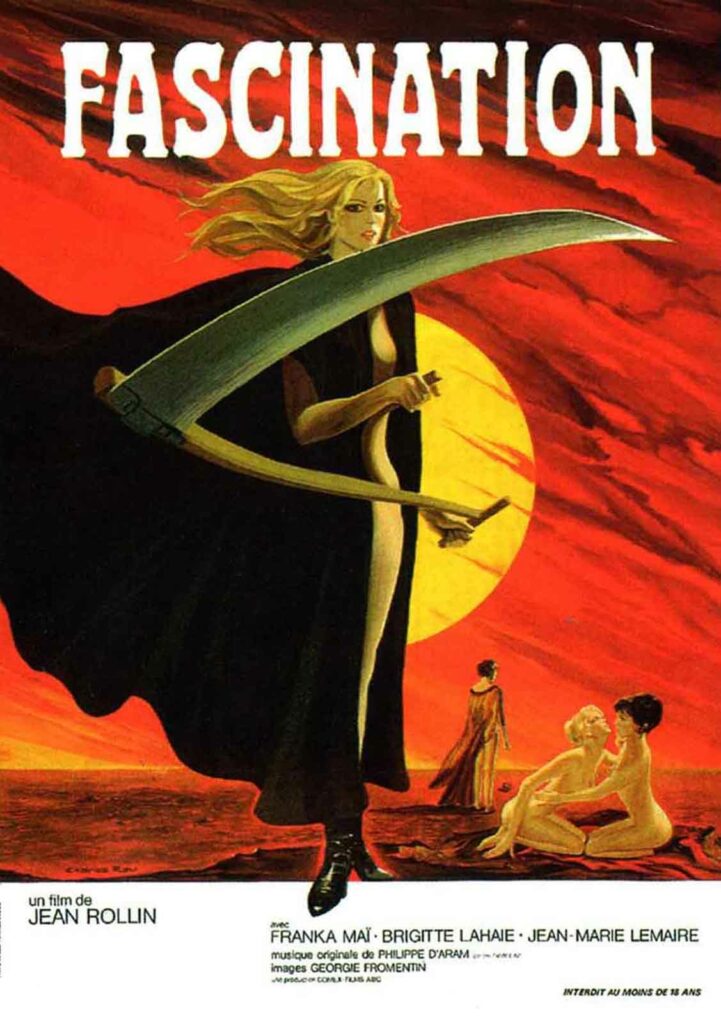

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article