Démobilisé après une blessure à la tête, un jeune paysan revient parmi les siens et découvre une étrange créature dans les marais…

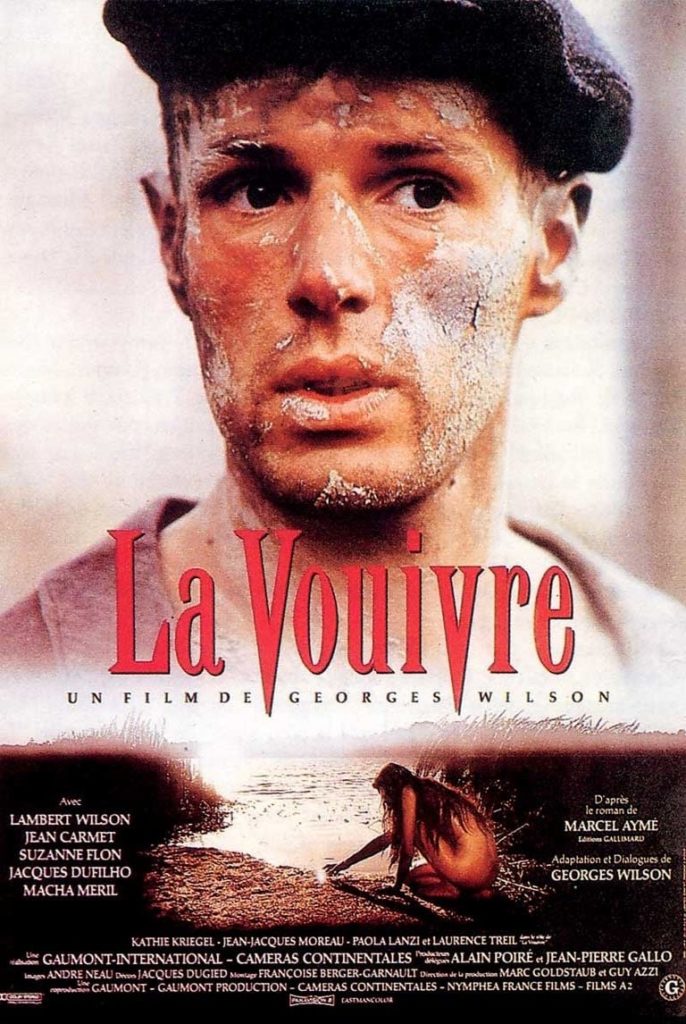

LA VOUIVRE

1989 – FRANCE

Réalisé par Georges Wilson

Avec Lambert Wilson, Jean Carmet, Laurence Treil, Suzanne Flon, Jacques Dufilho, Macha Méril, Anne-Marie Pisani, Kathie Kriegel, Jean-Jacques Moreau

THEMA REPTILES ET VOLATILES

Dans les contes populaires, la vouivre est un animal fabuleux qui, à l’instar de nombreux dragons mythologiques, garde un précieux trésor. Sa morphologie est généralement celle d’un grand serpent pourvu d’ailes de chauves-souris. Lorsque Marcel Aymé s’empare de cette légende telle qu’elle est rapportée dans le folklore franc-comtois, il réinvente complètement cette créature en lui donnant l’apparence d’une jeune fille nue portant une pierre précieuse autour du cou et errant depuis des millénaires dans les marais, entourée de serpents. C’est ainsi qu’elle apparaît dans le roman « La Vouivre », d’abord publié sous forme de feuilleton littéraire dans le journal « La Gerbe », entre juillet et décembre 1943, puis édité en un seul volume en décembre de cette même année. Cette nouvelle vision du monstre reptilien lui donne un aspect humain et charnel qui renforce sa crédibilité et l’intègre avec un réalisme étonnant dans le paysage rural décrit par l’écrivain. Une analogie naturelle se crée du coup entre cette vouivre et les succubes des mythes médiévaux qui, elles aussi, adoptent des atours séduisant pour tenter les mortels. Alors qu’il n’a jusqu’alors réalisé que deux téléfilms, le vénérable Georges Wilson, acteur de théâtre, de cinéma et de télévision depuis la fin des années 40, décide de s’emparer du roman de Marcel Aymé pour mettre en scène son premier long-métrage pour le grand écran. Tournée dans le Berry, particulièrement dans le village de Saint-Benoît-du-Sault, cette Vouivre donne naturellement la vedette au fils du réalisateur, Lambert Wilson, dont la carrière commença exactement dix ans plus tôt avec Le Gendarme et les extra-terrestres (eh oui !).

Le film se situe soixante-dix ans dans le passé, autrement dit en 1919. André Muselier, un jeune paysan disparu à la guerre, réapparaît un jour dans son village natal au grand étonnement de tous. Démobilisé suite à une blessure à la tête, il retrouve sa famille – du moins ceux qui sont toujours vivants – et reprend les travaux des champs. C’est l’occasion pour Georges Wilson de diriger avec beaucoup de talent une troupe de comédiens plus vrais que nature en paysans étriqués mais profondément attachants. Jean Carmet nous touche particulièrement en Requiem, un fossoyeur alcoolique éperdument amoureux d’une soularde incarnée par Macha Méril. Jacques Dufilho est tout autant attendrissant en Urbain, un vieil employé de ferme qui n’a plus la force de travailler en dépit de sa bonne volonté. Quant à la prestation de Suzanne Flon, en mère endurcie et stricte malgré d’irrépressibles élans maternels, elle lui fera remporter en 1990 le César de l’actrice secondaire. La scène savoureuse du « Je vous salue Marie » récité en cœur à l’église, qui montre les femmes du village adresser une prière personnelle à la Sainte Vierge (l’une veut que son fils ne la quitte pas, l’autre désire pouvoir coucher avec tous les hommes, une autre aimerait un corps plus voluptueux), est un morceau de choix. C’est dans cette chronique campagnarde réaliste et souvent triviale que s’invite le fantastique, comme pour donner corps aux superstitions locales. Car selon les rumeurs, la Vouivre serait réapparue pour tenter les hommes et semer le trouble. Arsène veut en avoir le cœur net. Il guette les étangs et finit par tomber nez à nez avec la créature…

Simples mortels

Dans le rôle forcément très physique de la Vouivre, le mannequin Laurence Treil dégage une beauté étrange, presqu’animale, qui sied à merveille au personnage. Nue des pieds à la tête, elle évolue avec une grâce surnaturelle dans les eaux troubles du marais. Et si les dialogues qu’elle déclame manquent un peu de conviction (c’est son premier rôle dans un film), le petit décalage irréel que produisent ces approximations joue presque en faveur de l’intangibilité du personnage qu’elle incarne. Rien n’empêche d’ailleurs de penser qu’Arsène, blessé par un morceau de métal fiché dans son crâne et victime de certaines absences auxquelles les médecins ont donné le nom poétique de « vertige de l’irrémédiable », est victime d’hallucinations face à cette créature lui rappelant sa propre mortalité. « Quand ton squelette sera depuis longtemps tombé en poussière, je continuerai à me baigner dans les étangs », lui dit-elle avec lassitude. « Tu ne seras pas plus pour moi que le souvenir d’une ride à la surface de l’eau. » Elle lui renvoie au visage l’inéluctabilité de la mort, celle des champs de bataille, celle des trous que creuse Requiem, celle vers laquelle tend le vieil Urbain. Ce conte étrange est mis en musique par Vladimir Cosma qui, pour l’occasion, change totalement d’univers. « On m’avait catalogué comme un spécialiste de la comédie à la française », dit-il. « C’était très agréable, d’autant que je travaillais pour de grands metteurs en scène et de grands acteurs. Mais j’avais envie de me frotter à d’autres genres de musiques. Je voulais montrer mes capacités dans un registre très différent de celui qu’on me connaissait. » (1) Sa partition obsédante suit pas à pas le destin des héros – humains ou non – de ce qui sera l’unique long-métrage de Georges Wilson.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en mai 2005

© Gilles Penso

Partagez cet article