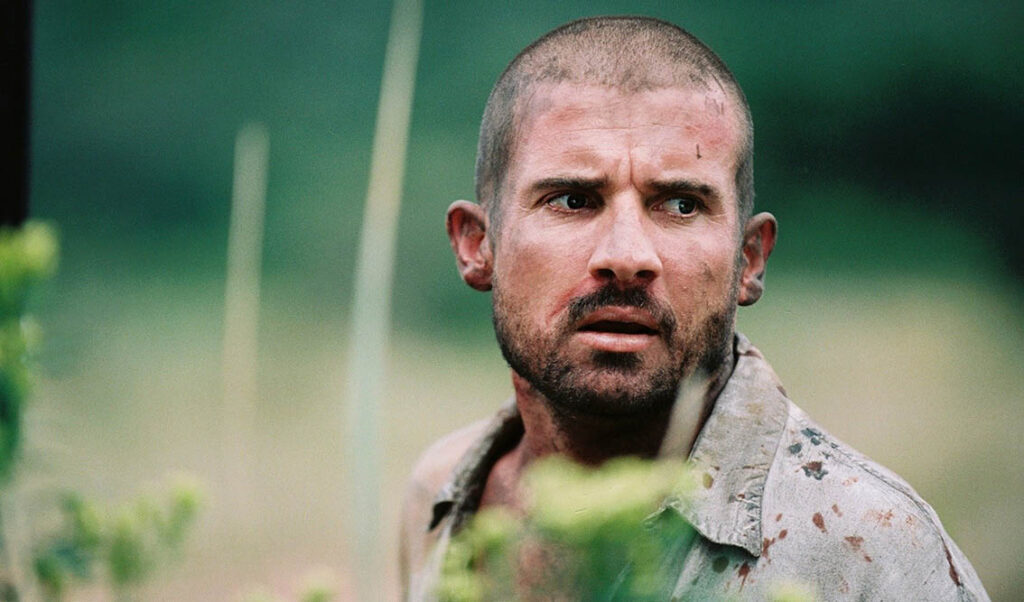

Deux frères jumeaux inaugurent un club de blues dans le Mississipi ségrégationniste des années 30, sans se douter qu’une nuit d’horreur les attend…

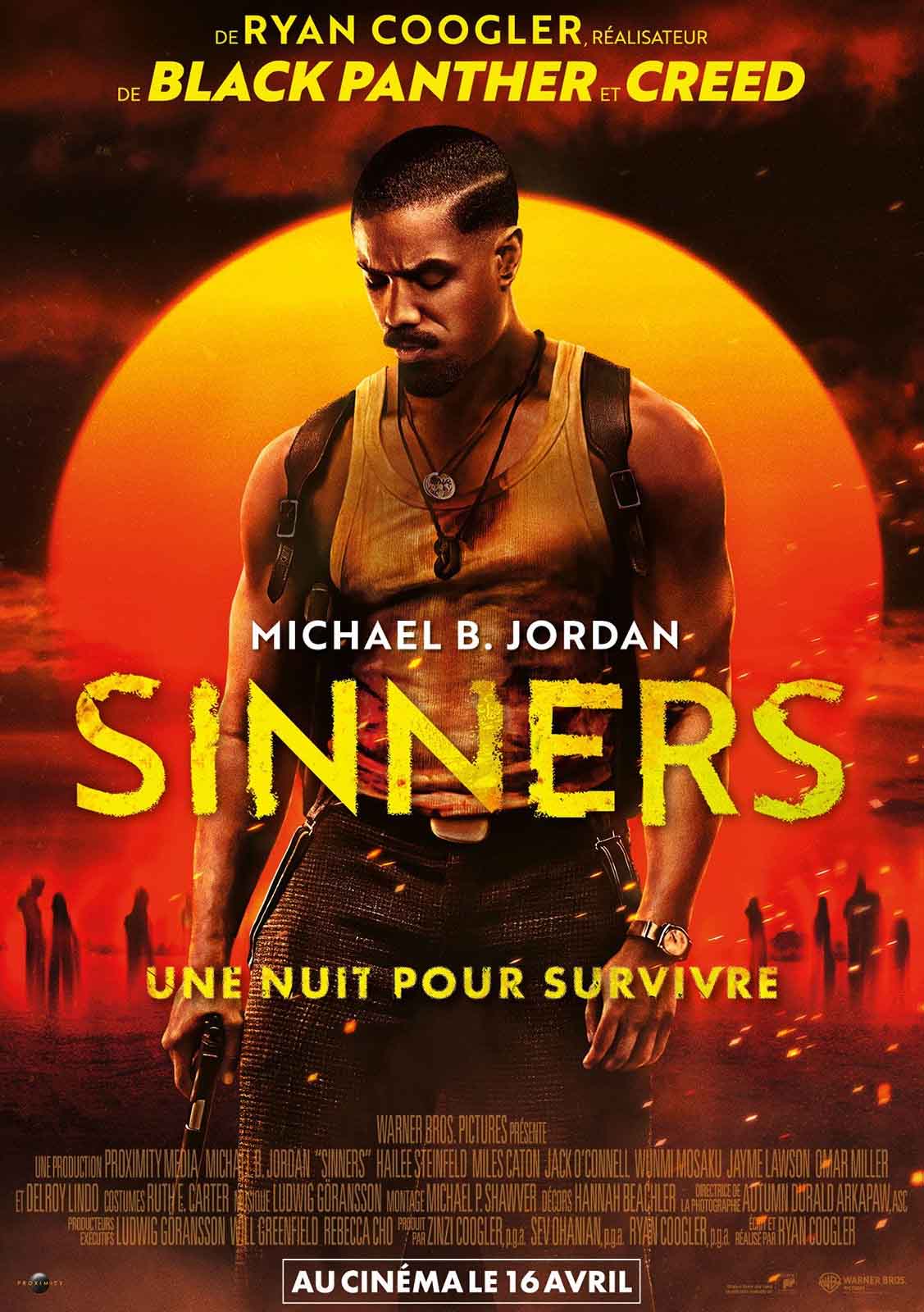

SINNERS

2025 – USA

Réalisé par Ryan Coogler

Avec Michael B. Jordan, Miles Caton, Saul Williams, Andrene Ward-Hammond, Jack O’Connell, Tenaj L. Jackson, Dave Maldonado, Aadyn Encalarde, Helena Hu

THEMA VAMPIRES

Révélé par la bombe indé Fruitvale Station, érigé au rang d’incontournable avec Creed et le dissident Black Panther, Ryan Coogler s’aventure ici sur les terres de Jordan Peele, mélangeant discours humaniste portant haut la culture noire et irruption d’un fantastique décomplexé. Dès les premières minutes, une guitare profonde à la Ry Cooder s’accorde et donne le ton : l’atmosphère s’annonce poisseuse comme une soirée d’été sudiste et la musique sera indissociable du propos. On parle évidemment de blues, déchirante complainte viscéralement liée à la souffrance des esclaves, transformée en chant gospel dans les églises, récupérée plus tard à leur compte par les Blancs sous le nom de rock n’ roll. En ces temps troublés, les Noirs ont peu d’options pour survivre, options habilement illustrées par les divers protagonistes : ramasser le coton dans les champs, expulser cathartiquement leurs malheurs en louant le Seigneur, ou devenir gangsters pour s’extirper d’un destin tout tracé. Chose rare dans le genre, la mise en place prend le temps de caractériser des seconds rôles attachants brassant les croyances, vaudou, chrétienne, asiatique ou indienne face aux suprémacistes Blancs, tous fascinés par le Dieu Argent.

Les enjeux s’entrelacent crescendo jusqu’à la fameuse inauguration du « juke joint » supposé devenir un havre de paix et de liberté pour la communauté noire, voyant un estomaquant plan-séquence convoquer les esprits passés, présents et futurs dans une transe musicale anachronique surpuissante (d’ores et déjà la scène indétrônable de l’année). Transe qui trouvera sa réponse antagoniste à travers une gigue irlandaise nocturne démente aux résonances inquiétantes. Défloré dès les premiers teasers du film, le virage fantastique s’amorce par le biais d’un malin retour aux sources du mythe : les suceurs de sang ne peuvent pas passer le seuil du club sans y être invités (arrangement scénaristique qui finit par poser question : pourquoi ne pas simplement mettre le feu au club pour pousser les proies à sortir ?). À ce stade du métrage, les influences se bousculent déjà beaucoup (John Carpenter, Stephen King, Walter Hill, Angel Heart, Aux frontières de l’aube ou Des hommes sans loi)…

From Blues ‘til Dawn

Cependant Coogler, visiblement peu passionné par l’argument horrifique, n’hésite pas à singer à outrance Une nuit en enfer dès l’affrontement attendu, pour ce qui s’avère être le segment le plus décevant : cadrée trop serrée, l’action devient mécanique, sombrant dans le déjà-vu (on préfèrera de loin le climax à l’aube en forme de massacre à la Peckinpah). Qu’importe, le fond demeure primordial : le pont entre le monde des vivants et des morts se construisant par le truchement de la musique, la communauté vampirique se mue en union païenne réunie par le blues au sein de laquelle les disparités n’existent plus, où un Noir et une Blanche peuvent s’aimer sans retenue, et où membres du Ku Klux Klan et esclaves dansent ensemble la sarabande autour d’un feu de joie. Critique acerbe de la religion et du pouvoir en place qui condamne hypocritement les libres pécheurs débridés en titre (toujours d’actualité) ou analogie avec l’appropriation/digestion de la culture afro-américaine ? Toujours est-il qu’un blockbuster avec une âme aussi vibrante ne se refuse pas en 2025. Alléluia !

© Julien Cassarino

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article