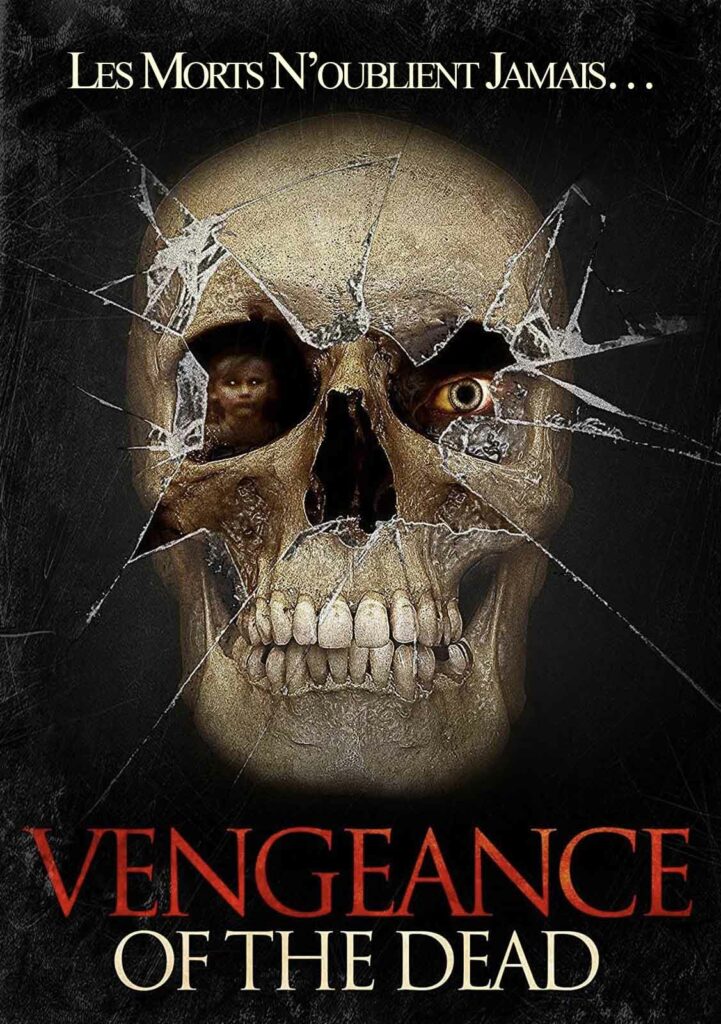

Un jeune homme rend visite à son grand-père à la campagne et se retrouve hanté par des rêves perturbants qui altèrent son comportement…

SLEEPWALKER / VENGEANCE OF THE DEAD

2001 – USA

Réalisé par Don Adams et Harry James Picardi

Avec Michael Galvin, Mark Vollmers, Susan Karsnick, Andrea Washburn, Bob Wilson, Dan Kelly, Dick Furniss, Ashley Bodart, June Gracious, Wil Brochtrup

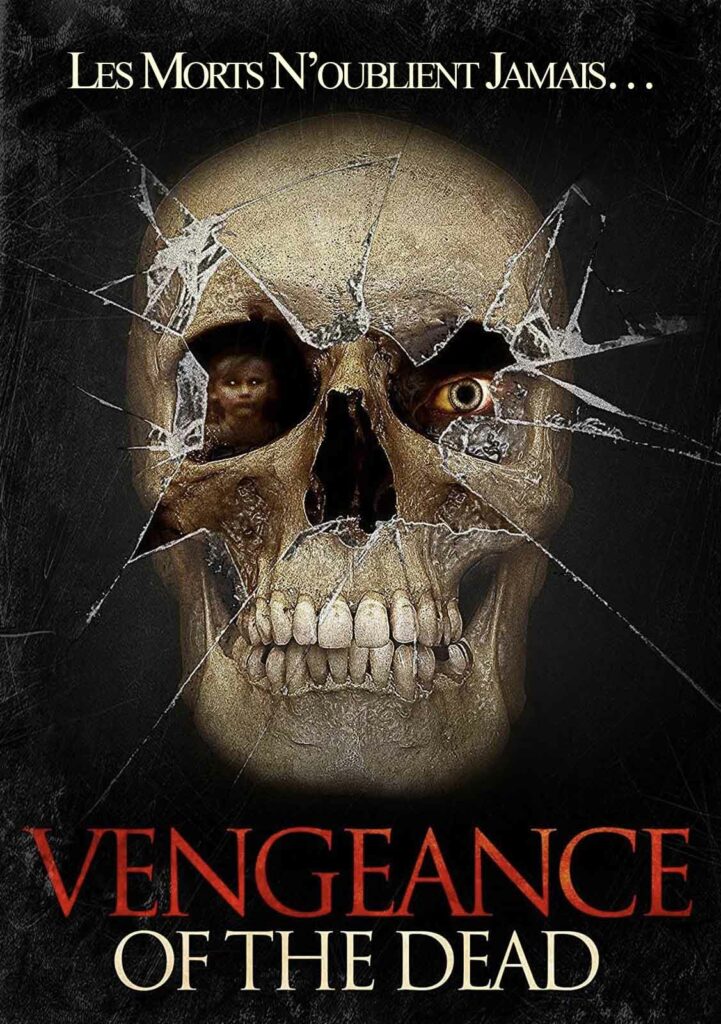

THEMA FANTÔMES I SAGA CHARLES BAND

Si Vengeance of the Dead semble tant éloigné du style et de l’esthétique des films de la compagnie Full Moon, c’est parce qu’il fut commencé de manière totalement indépendante, avant que Charles Band n’en acquière les droits et n’en finance la post-production. Le long-métrage est donc tourné dans le Wisconsin, avec des moyens très modestes, par deux réalisateurs passionnés : Don Adams et Harry James Picardi. « Harry James et moi avons grandi et avons commencé à faire des films juste après cette formidable époque des vidéoclubs où l’on pouvait sortir n’importe quoi et le voir dans les rayons des magasins », raconte Don Adams. « C’est comme ça qu’on a eu droit à des films comme Abomination. Et le plus fou, c’est que les gens les louaient et les regardaient jusqu’au bout. » (1) Commencé à la fin des années 90 et achevé dix-huit mois plus tard, le film d’Adams et Picardi est initialement titré Sleepwalker. Mais en l’intégrant dans son catalogue, Charles Band veut un titre plus accrocheur et un poster choc, ce qui n’est pas forcément du goût des duettistes. « J’ai toujours pensé que Sleepwalker était un meilleur titre pour un film sur un gars qui fait du somnambulisme », avoue Adams. « Et le visuel qu’ils ont choisi était affreux. Sleepwalker a fini par devenir Vengeance of the Dead, un peu de la même façon que le vin tourne au vinaigre si on le laisse traîner trop longtemps. » (2) Malgré ce relifting discutable, le film aura au moins eu droit à une distribution plus importante que s’il était resté entre les mains de ses deux auteurs.

Michael Galvin incarne Eric, un jeune homme venu rendre visite à son grand-père (Mark Vollmers) qui vit modestement dans la petite ville de Harvest. Décédée il y a peu, la grand-mère d’Eric avait préparé un cadeau à son attention : une maquette de navette spatiale radiocommandée. Passionné d’espace, notre héros est aux anges et commence à s’amuser comme un gamin avec l’engin, jusqu’à ce qu’il atterrisse dans les décombres d’une maison démolie. En récupérant le jouet, Eric découvre une vieille cuiller qui date des années trente et qui exerce chez lui une étrange fascination. Il la ramène donc chez son grand-père, la nettoie minutieusement et la conserve dans un tiroir. Dès lors, ses nuits sont hantées par des rêves troublants. Il aperçoit d’abord une fillette qui fait de la balançoire en riant. Or ces visions perdurent en plein jour. Plus tard, il revoit cette même présence, mais à l’âge adulte. Ce fantôme venu du passé va commencer à influencer son comportement. Car le voilà soudain pris de crises de somnambulisme aux conséquences destructrices…

Le somnambule

Le semi-amateurisme de l’entreprise saute immédiatement aux yeux – et aux oreilles : une photographie réalisée avec la lumière disponible, une texture d’image granuleuse, une prise de son approximative, une bande-son bricolée avec des nappes synthétiques et des morceaux de blues ou de country, des acteurs au jeu très minimaliste. Mais ces limitations finissent bizarrement par jouer en faveur de Vengeance of the Dead, le dotant d’une atmosphère troublante et d’une sorte d’authenticité indéfinissable. Avec cette patine et cette mise en forme, le film semble d’ailleurs plus appartenir aux années 80 qu’au 21ème siècle. D’autant que les technologies mises en scène (télévision cathodique, téléphone filaire) collent à ce sentiment atemporel. Les choix de mise en scène de Don Adams et Harry James Picardi savent surprendre, comme en témoigne par exemple l’emploi d’une caméra subjective achrome qui tourne autour de la maison ou du protagoniste, évoquant une entité mystérieuse qui observe et influe sur le cours des événements. Mais ce sont les audaces scénaristiques qui frappent le plus. La scène où Eric, dans un état second, déterre le cadavre d’un suicidé pour l’immoler a quelque chose de très perturbant. Tout comme cette séquence du vieil homme libidineux qui se cache pour espionner une adolescente dans sa salle de bains. De fait, malgré ses maladresses et son rythme un peu languissant, cet exercice de style se révèle très prometteur. Adams et Picardi enchaîneront avec Jigsaw, toujours pour Charles Band.

(1) et (2) Propos extraits du livre It Came From the Video Aisle ! (2017)

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article