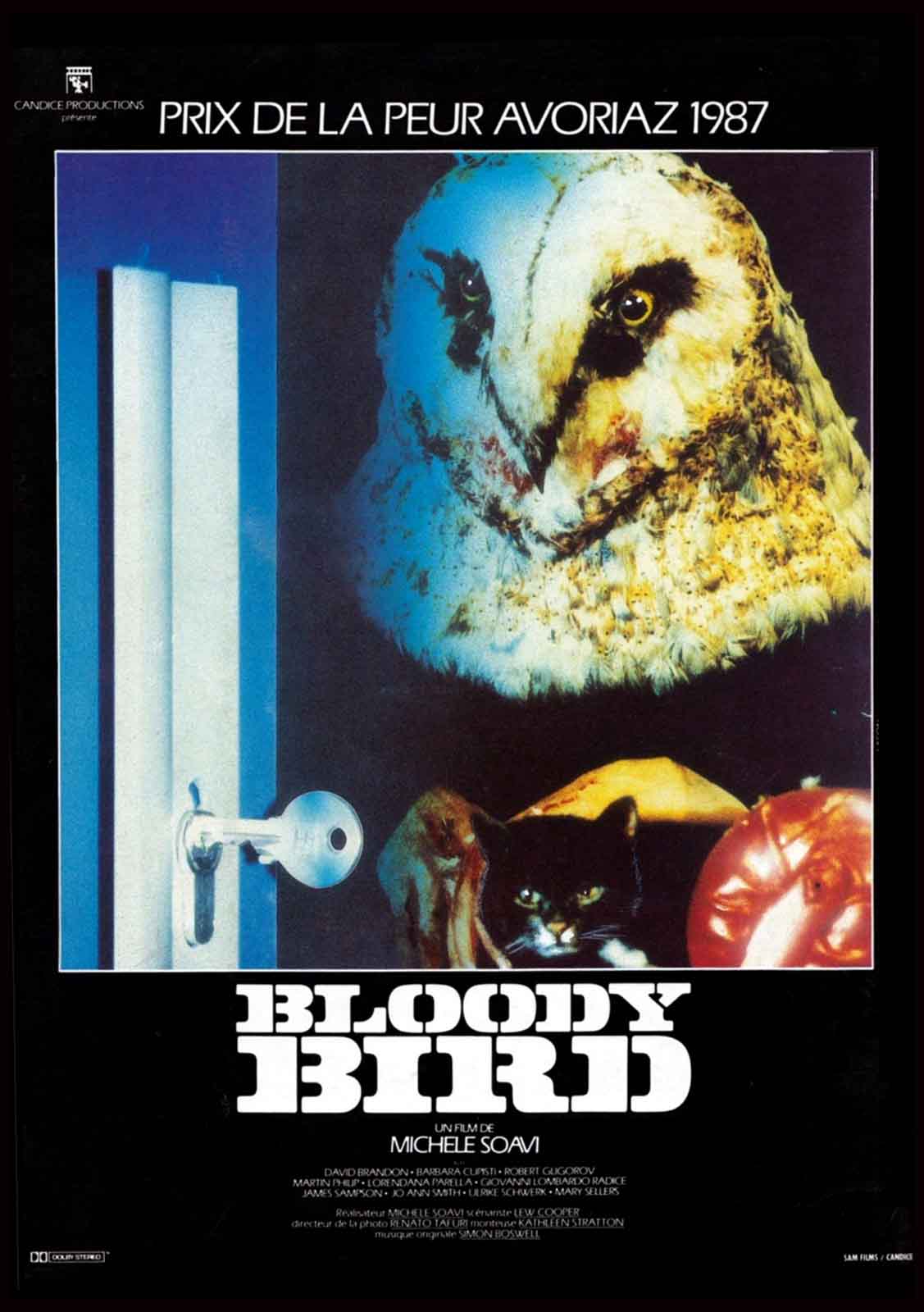

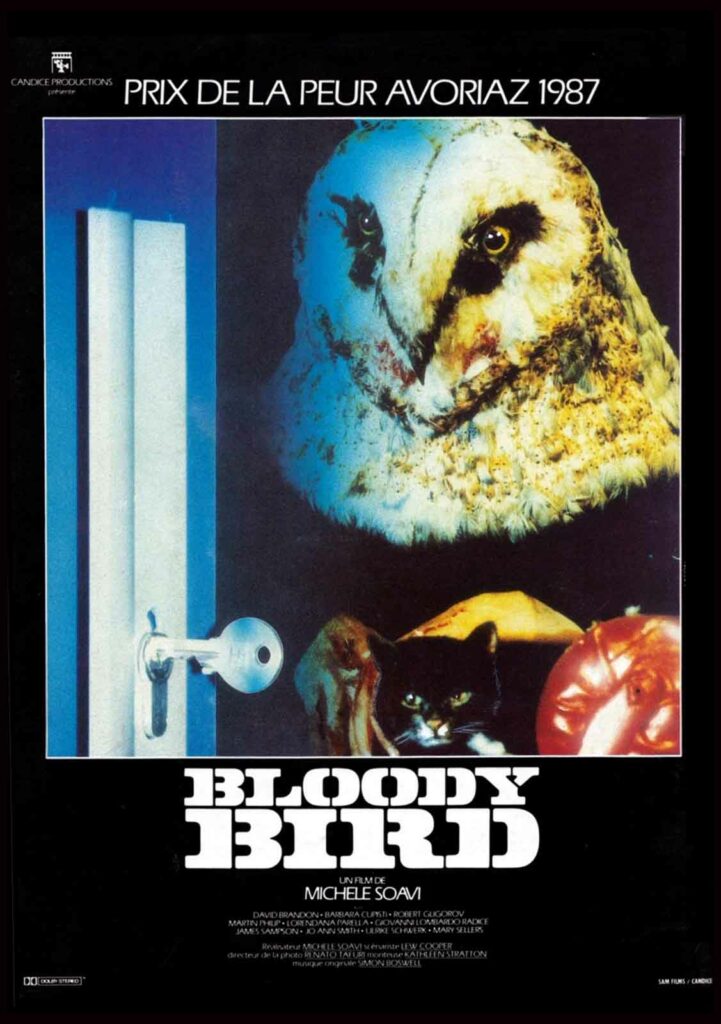

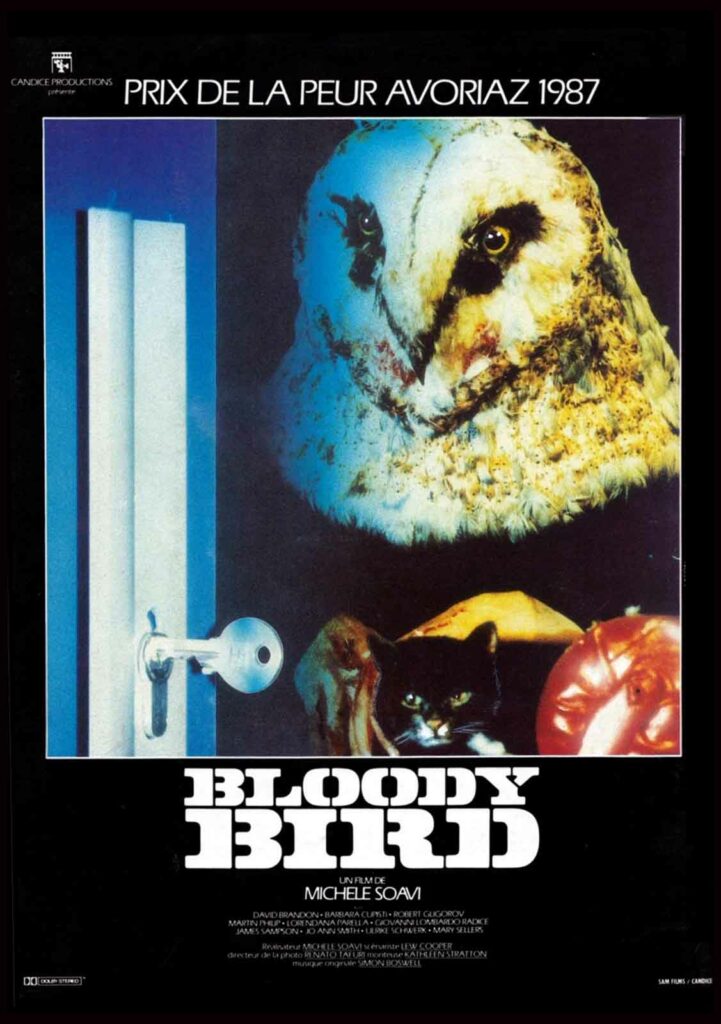

Une troupe de comédiens et de danseurs qui répètent un spectacle musical sont pris pour cible par un tueur psychopathe déguisé en rapace…

DELIRIA

1987 – ITALIE

Réalisé par Michele Soavi

Avec David Brandon, Richard Barkeley, Barbara Cupisti, Domenico Fiore, Robert Gligorov, Sheila Goldberg, Mickey Knox, Giovanni Lombardo Radice, Clain Parker

THEMA TUEURS

Assistant réalisateur sur un grand nombre de films fantastiques signés notamment par Dario Argento (Ténèbres, Phenomena, Opéra), Joe d’Amato (Horrible, 2020 Texas Gladiator, Le Gladiateur du futur) et Lamberto Bava (La Maison de la terreur, Démons), Michele Soavi s’est progressivement nourri d’une cinéphilie compulsive qu’il allait bien falloir faire jaillir à l’écran, un jour où l’autre. En 1987, il franchit donc le pas et réalise son premier long-métrage, Deliria, connu sous de nombreux titres alternatifs : Stage Fright aux États-Unis, Aquarius en Allemagne, Le Théâtre de la peur au Québec et Bloody Bird en France. « Je ne me sentais pas encore tout à fait prêt à passer à la mise en scène », confessera plus tard Soavi. « Mais bien sûr, lorsqu’on m’a proposé cette opportunité, j’ai accepté sans hésiter ! » (1) Force est de constater que notre homme fait preuve ici d’un solide savoir-faire et de goûts artistiques déjà très prononcés. Le film est produit par Joe d’Amato et écrit par l’acteur George Estman (Anthropophagous, Horrible) sous le pseudonyme de Lew Cooper. Soavi lui-même américanise son prénom pour le générique (Michele devient ainsi Michael). Car si Bloody Bird est une production 100% italienne, avec une équipe et un casting locaux, l’intrigue se situe aux États-Unis, comme en témoignent les drapeaux américains, les voitures de polices et les dollars qui apparaissent à l’écran.

Bloody Bird joue la carte de l’unité de lieu et de temps, puisque l’intrigue se déroule en une nuit dans un décor presque unique. Le soir est déjà tombé depuis longtemps lorsque l’intrigue démarre, alors qu’une troupe de comédiens et de danseurs poursuit ses répétitions sur la scène d’un théâtre. Dirigé d’une poigne de fer par Peter (David Brandon), un metteur en scène exigeant et autoritaire, le spectacle en préparation est une comédie musicale tournant autour d’un tueur en série fictif, le Night Owl. Moderne, teinté d’une forte charge érotique, le show est déjà programmé mais rien ne semble encore convenir à Peter, qui aboie après tout le monde pour obtenir ce qu’il veut. Lorsque l’actrice Alicia (Barbara Cupisti) se foule la cheville, elle et sa collègue Betty (Ulrike Schwerk) s’échappent discrètement pour aller chercher de l’aide médicale auprès d’un hôpital voisin. Or dans une des chambres/cellules de l’établissement, Betty remarque la présence d’Irving Wallace (Clain Parker), un redoutable tueur psychopathe. À l’insu de tous, ce dernier assassine un aide-soignant et se cache dans le coffre de la voiture de Betty. Lorsque les deux jeunes femmes regagnent le théâtre, elles ne sont plus seules…

Oiseau de mauvais augure

Dès son entame, Bloody Bird brouille les pistes, nous laissant croire à une scène de crime stylisée pour révéler aussitôt qu’il s’agit d’une répétition théâtrale avec des acteurs en costumes devant des feuilles de décor. Cette porosité entre la fiction et la réalité atteint son point de non-retour lorsque le tueur, remplaçant le comédien qui l’incarne, endosse sa tenue de rapace et occis vraiment une actrice sur scène pendant une répétition. Mais plus qu’un acteur de substitution (nous apprenons que le psychopathe était comédien avant de sombrer dans la folie meurtrière), notre assassin à tête d’oiseau se mue littéralement en metteur en scène, transformant ses meurtres en grand spectacle scénique, choisissant minutieusement les éclairages, la musique, la disposition du décor et des acteurs, poussant même le souci du détail jusqu’à laisser voler des plumes grâce à un ventilateur. Et ici encore, le faux-semblant est roi, puisque les cadavres se mêlent aux mannequins en plastique. Ce motif visuel est de toute évidence inspiré par Mario Bava. Car Soavi connaît ses classiques. S’il emprunte à son mentor Argento un certain sens de la flamboyance pour composer des séquences d’épouvante opératiques (au beau milieu d’un ballet qui fait écho à Suspiria), il semble aussi se laisser influencer par John Carpenter dont il reprend les jeux d’arrière-plans et les déflagrations musicales électroniques. Visuellement somptueux, Bloody Bird se situe donc aux confluents du giallo et du slasher, nous offre son lot de meurtres sanglants et de séquences de suspense stressantes et démontre le talent déjà immense du futur réalisateur de Dellamorte Dellamore.

(1) Extrait d’une interview publiée dans le magazine Gorezone en 1992.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article