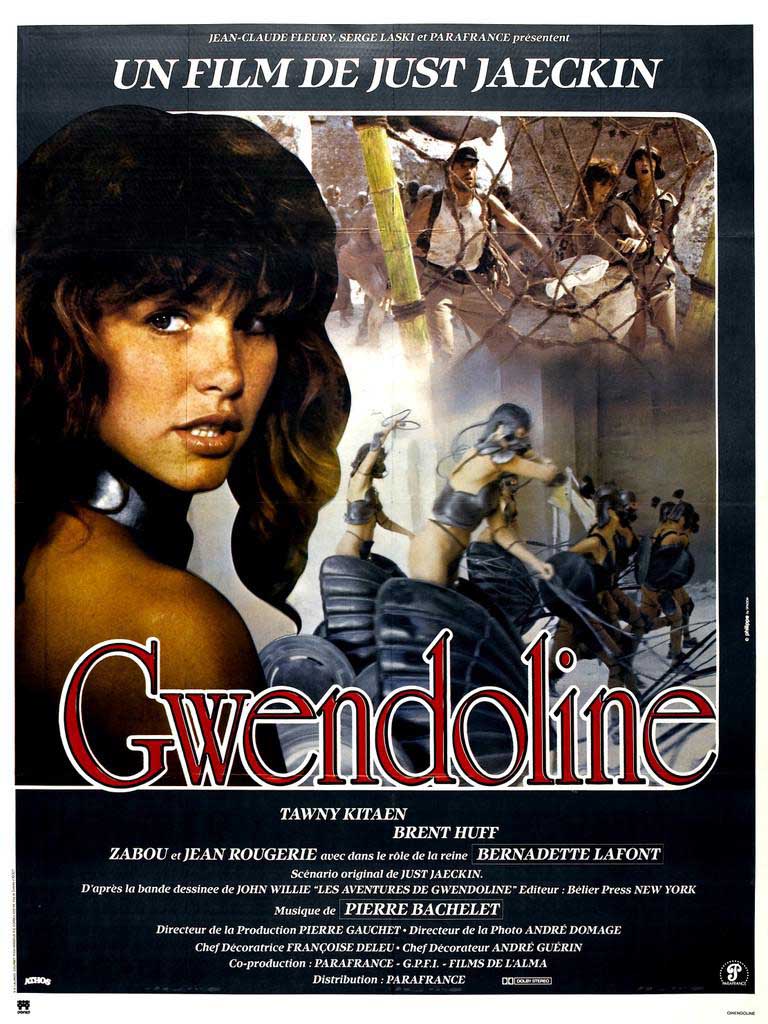

Le réalisateur d’Emmanuelle plonge un trio d’aventuriers improvisés dans une cité perdue uniquement dirigée par des femmes

GWENDOLINE

1984 – FRANCE

Réalisé par Just Jaeckin

Avec Tawny Kitaen, Brent Huff, Zabou Breitman, Bernadette Lafont, Jean Rougerie, Roland Amstutz, Stanley Kapoul, Chen Chang Ching, Vernon Dobtcheff, André Julien

THEMA EXOTISME FANTASTIQUE

Just Jaeckin avait frappé très fort avec son premier long-métrage, Emmanuelle, un succès planétaire à l’incroyable longévité qui mua ce photographe de mode et ancien reporter de guerre en spécialiste incontesté du cinéma érotique « bon chic bon genre ». Suivirent d’autres œuvres sulfureuses du même acabit, comme Histoire d’O, Madame Claude ou L’Amant de Lady Chatterley. En 1984, soit dix ans exactement après son premier triomphe, Jaeckin s’intéresse à la bande dessinée « Adventures of Sweet Gwendoline » de John Willie (1946), dont le potentiel érotico-fétichiste lui permettra de continuer à creuser le sillon entamé avec Emmanuelle tout en y apportant d’autres composantes alors très en vogue grâce aux Aventuriers de l’arche perdue et Indiana Jones et le temple maudit : l’aventure exotique constellée d’éléments ouvertement fantastiques. Épaulé par les artistes Claude Renard et François Schuiten, qui participent à la direction artistique du film, Jaeckin et son équipe tournent une grande partie de Gwendoline dans les studios de Boulogne-Billancourt, les scènes de désert et de jungle étant respectivement filmées au Maroc et dans les Philippines. Le tournage complet aura duré 18 jours, ce qui n’est pas énorme si l’on tient compte des hautes ambitions du long-métrage.

Après quelques apparitions sur le petit écran, la pin-up Tawny Kitaen tient son premier grand rôle en incarnant Gwendoline, une jeune Française débarquée clandestinement à Hong-Kong à la recherche de son père, un collectionneur de papillons qui a mystérieusement disparu. Beth, son inséparable demoiselle de compagnie, est interprétée par Zabou Breitman, déjà acquise à la cause du public friand de comédies grâce à ses prestations dans Elle voit des nains partout, La Boum 2 et Banzaï. Les deux ingénues échappent à mille pièges dans une Asie de carte postale reconstituée intégralement en studio et sont sauvées in-extremis par Willard, un beau matelot musclé que joue Brent Huff, ancien joueur de basket qui se reconvertira dans le cinéma d’action bis des années 80 et deviendra lui-même réalisateur non sans un certain succès. Propulsé en pleine jungle puis au cœur du désert, le trio atterrit finalement dans le royaume souterrain de Yik-Yak, une société guerrière essentiellement féminine dirigée par une reine cruelle (Bernadette Lafont) qui planifie de tuer Willard après son accouplement avec la championne d’un combat de gladiatrices…

Les aventuriers du papillon perdu

Dans cette « chasse au papillon » bardée de clichés post-Tintin, les Chinois sont fourbes et ricanants et les indigènes bêtes et primitifs, comme il se doit. Si douteuse soit-elle, cette caractérisation en papier mâché fait partie des conventions du genre. Mais elle touche aussi les personnages principaux. Les yeux énamourés et la moue boudeuse, Tawny Kitaen se contente de prendre la pose comme si un photographe de « Lui » ou de « Playboy » était derrière la caméra. Le muscle saillant, le sourire ravageur et la casquette de marin vissée sur sa tête, Brent Huff semble de son côté échappé d’une publicité pour Jean-Paul Gaultier. Bernadette Lafont n’a pas une once de crédibilité en reine tyrannique, récitant ses dialogues dans des tenues exubérantes en essayant de nous faire croire à sa méchanceté d’Antinéa bon marché. Jean Rougerie lui-même incarne un savant absurde qui semble s’interroger sur sa présence dans un tel film. Seule Zabou tire vraiment son épingle du jeu, à l’aise dans le registre de la suivante pétillante et agaçante (qui ne rechigne pas à se montrer les seins nus comme la grande majorité du casting féminin du film). Le caractère fantastique de Gwendoline, qui apparaît à mi-parcours du métrage, est son élément le plus distrayant et le plus atypique. Même si l’on sent bien que les moyens limités obligent le réalisateur à utiliser sans cesse le même décor en réaménageant le plateau, cette cité perdue façon L’Atlantide ou La Déesse de feu a quelque chose de délicieusement pulp, avec ses armées de de guerrières engoncées dans des tenues fétichistes ne masquant qu’à peine leur plastique irréprochable (toutes sont interprétées par des mannequins), cette chambre des tortures digne d’un épisode de Fu-Manchu, cette poursuite de chars façon Ben-Hur low-cost et quelques combats violents de gladiatrices. Cerise sur le gâteau, Pierre Bachelet compose pour le film une musique outrageusement datée qu’il recyclera en grande partie pour son tube « En l’an 2001 ». Cet OVNI cinématographique qu’on trouvera au choix réjouissant ou navrant – voire les deux – sera le dernier long-métrage de Just Jaeckin.

© Gilles Penso

Partagez cet article