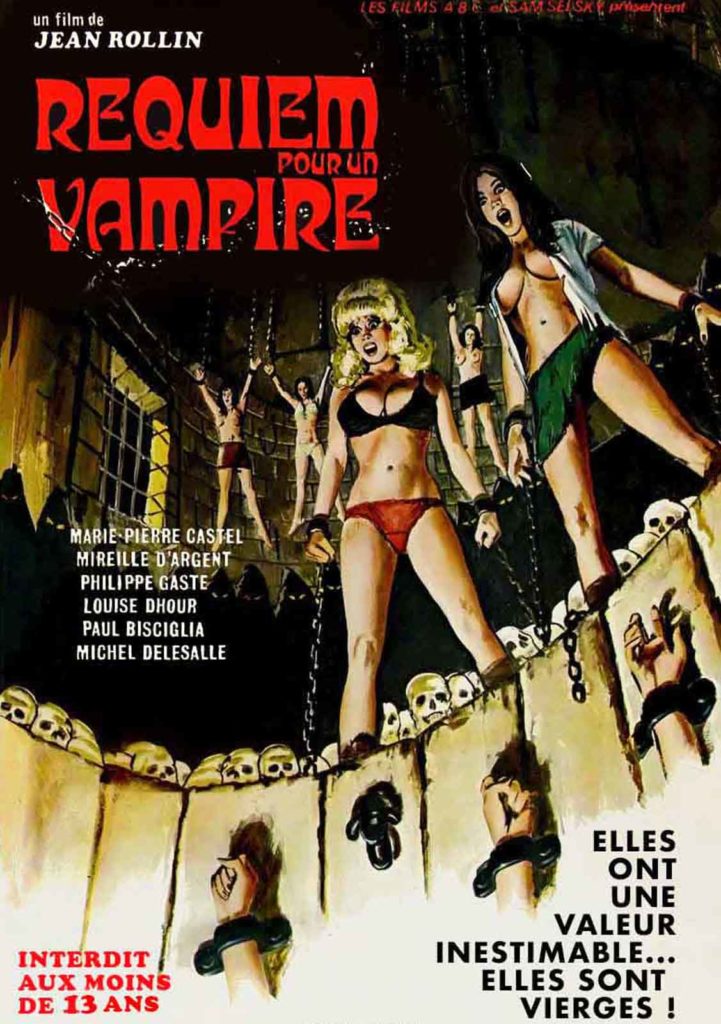

Deux jeunes filles s’évadent d’une maison de redressement et se retrouvent dans un château infesté de vampires paillards

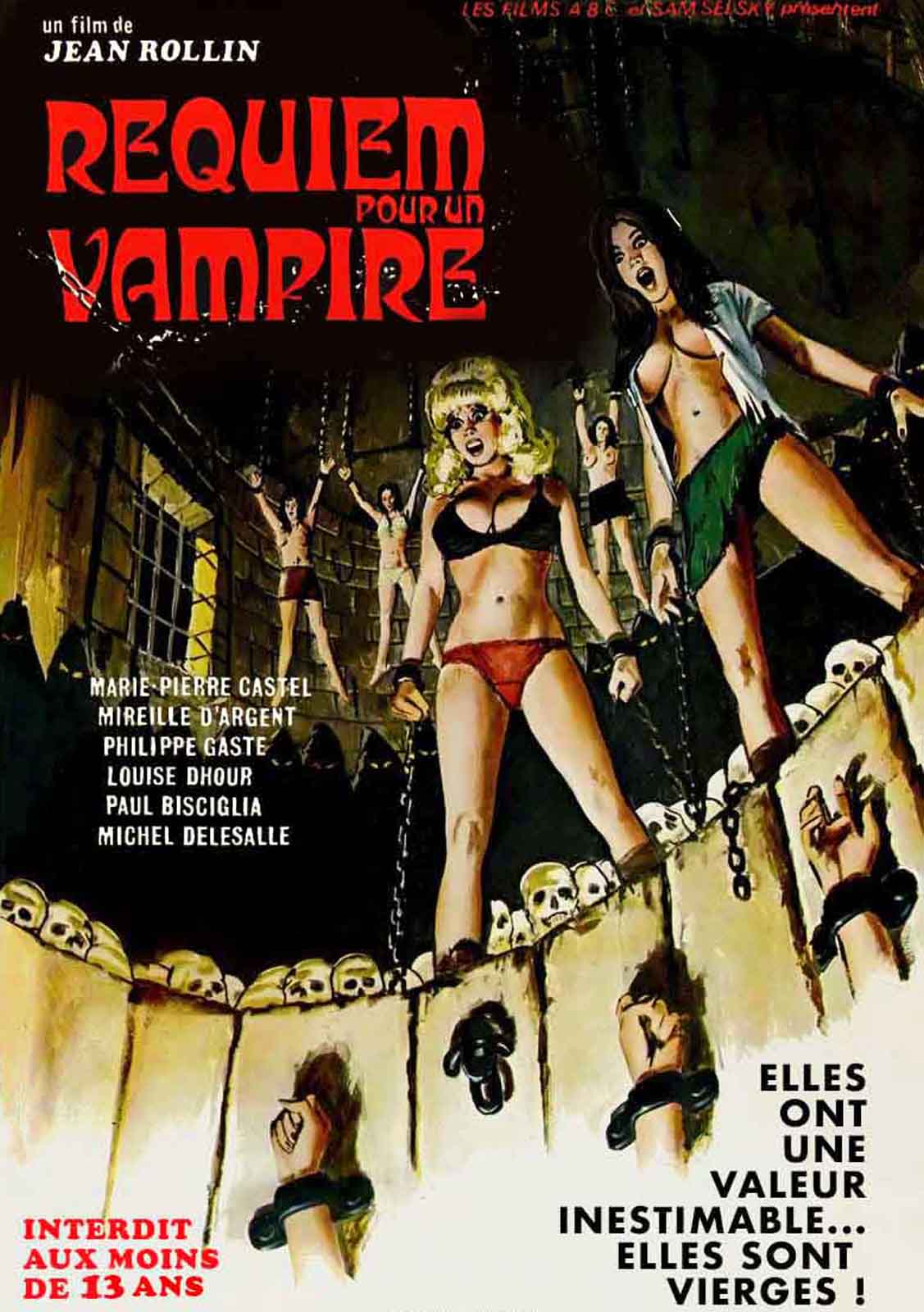

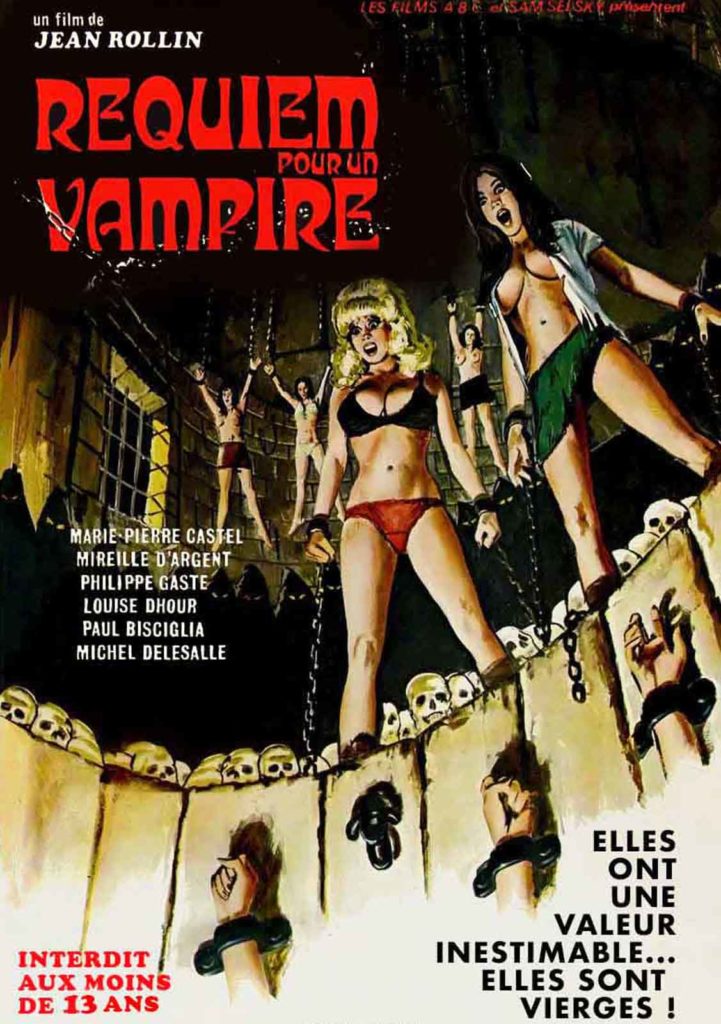

REQUIEM POUR UN VAMPIRE / VIERGE ET VAMPIRE

1971 – FRANCE

Réalisé par Jean Rollin

Avec Mireille Dargent, Marie-Pierre Castel, Philippe Gasté, Louise Dhour, Michel Delesalle, Antoine Mosin, Agnès Petit

THEMA VAMPIRES I SAGA JEAN ROLLIN

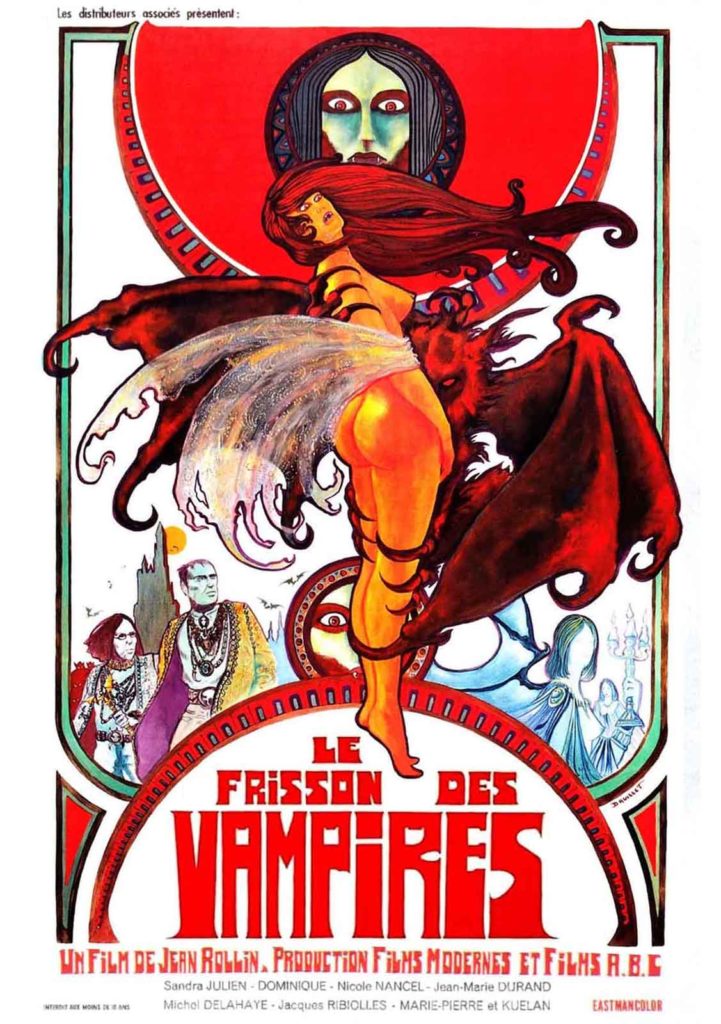

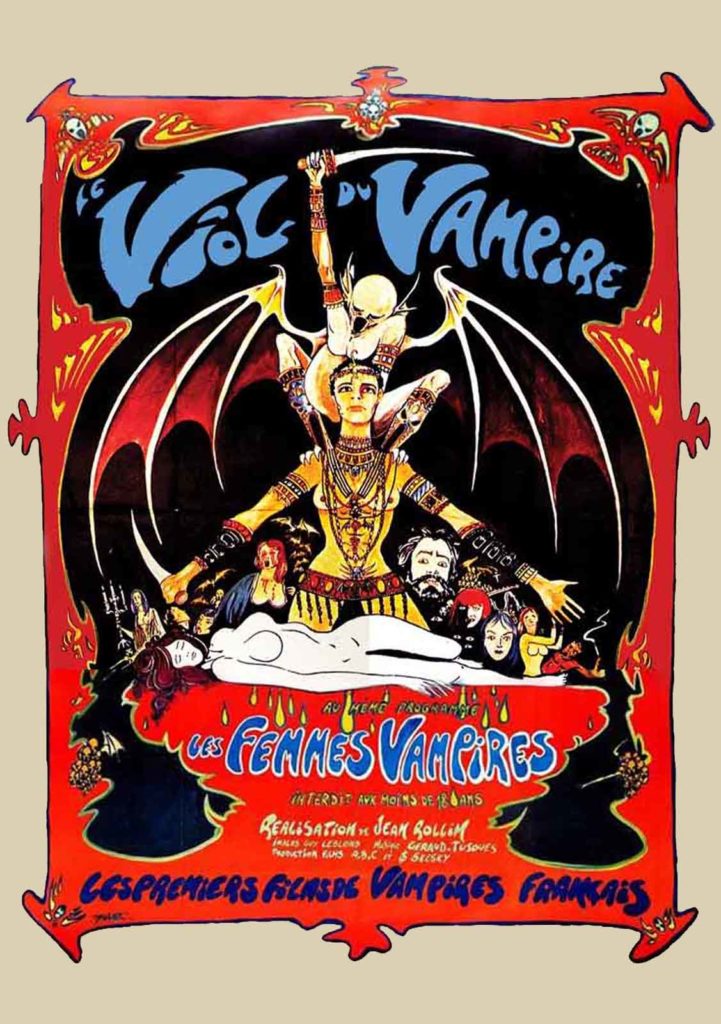

On ne change pas une équipe qui gagne. Après Le Viol du vampire, La Vampire nue et Le Frisson des vampires, Jean Rollin enfonce le clou avec un Requiem pour un vampire assez gratiné (connu également sous le titre de Vierges et vampires). Profitant d’une fête déguisée pour s’échapper de leur maison de redressement, Marie (Marie-Pierre Castel) et Michèle (Mireille Dargent), grimées en clowns, se débarrassent de l’automobile et du conducteur mort qui ont permis leur évasion en y mettant le feu. Visiblement très fier de son effet pyrotechnique, Rollin fait durer l’incendie de la voiture près de deux minutes, montre en main ! Nos deux délinquantes prennent ensuite la poudre d’escampette dans la campagne et se cachent dans un cimetière. Là, au cours d’une des scènes les plus intéressantes du film, Michèle est à deux doigts d’être enterrée vivante par un fossoyeur peu attentif. Surgissant de la terre, la main crispée de la malheureuse nous évoque presque certaines visions cauchemardesques de Lucio Fulci. Le reste du métrage, hélas, est plus proche de la foire d’empoigne que du maître de l’horreur italienne.

Dans la forêt avoisinante, qui semble infestée de chauves-souris, les jeunes filles découvrent un château qu’elles décident d’explorer. Après une interminable déambulation, elles trouvent un grand lit, comme dans les contes de fées, et décident de s’y coucher. Sauf que le conte de fées vire rapidement au récit paillard lorsque nos ingénues se dénudent et commencent à se caresser lascivement. Ceux qui connaissent Jean Rollin ne sont guère surpris outre mesure. Les deux tourterelles déchantent bientôt en constatant que les lieux sont habités par des vampires à la mode 18ème siècle dont le passe-temps favori consiste à enchaîner des filles nues dans leur crypte et à les violer avec avidité. En pleine extase, nos suceurs de sang retrouvent leur forme originelle de rongeur ailé. D’où cette vision surréaliste – et fort osée – d’une victime nue dont le pubis est butiné par une chauve-souris qui gigote ! Cette folle sarabande est menée par un émule de Dracula ayant à peu près autant de charisme qu’un bidet.

« Vous avez reçu la merveilleuse morsure ! »

Au petit matin, les jeunes délinquantes en cavale se demandent si elles n’ont pas été victimes d’un cauchemar. Mais leur incapacité à quitter le château les ramène à la réalité : elles sont désormais prisonnières des suceurs de sang, qui entendent bien les faire entrer dans leur confrérie. Requiem pour un vampire est assez chiche en dialogues, et ça n’est pas plus mal. Car lorsque le cinéaste laisse sa plume se délier, la naïveté confine bien souvent au grotesque. Comme lorsque l’une des femmes vampires déclame aux héroïnes sans la moindre conviction : « Vous avez reçu la merveilleuse morsure. Pendant quelques temps encore, vous resterez normales, mais bientôt vous ne sortirez plus que la nuit. Vous serez initiées… Initiées, il le faut ! On ne peut pas être vierge et vampire. » Enchaînant quelques scènes saphiques révélant assez distinctement les fantasmes de ce vieux grigou de Rollin (Marie, nue, est enchaînée et fouettée par Michèle qui lui déclare sa flamme), le film s’achève comme il a commencé : sans queue ni tête.

© Gilles Penso

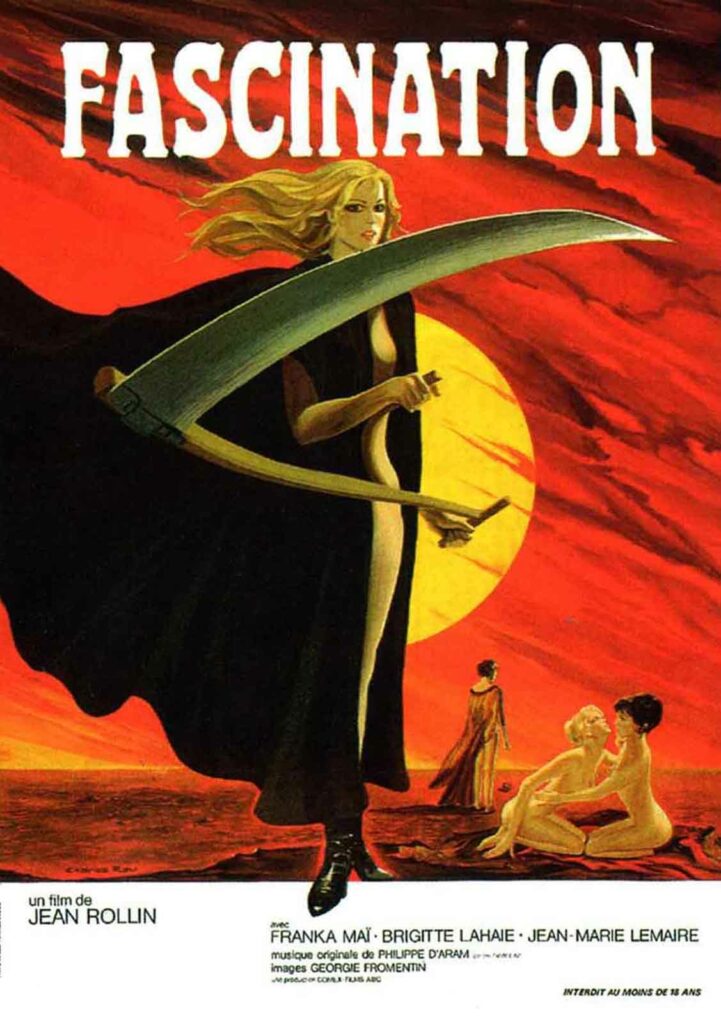

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article