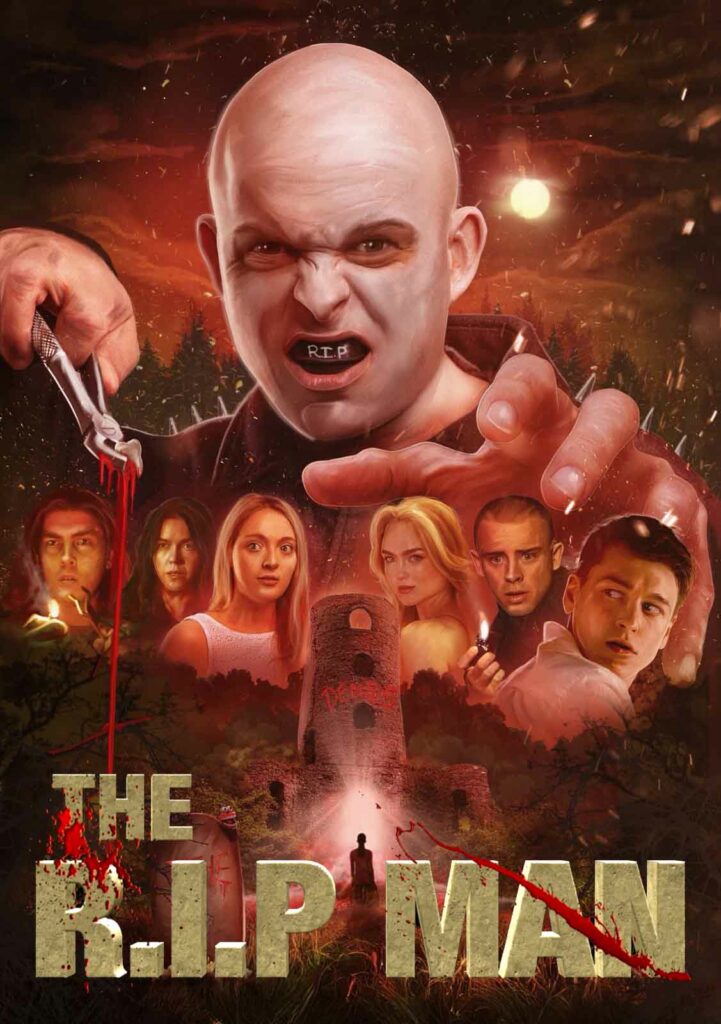

Un tueur psychopathe, obsédé par la chirurgie dentaire sans anesthésie, se livre à un massacre méthodique dans une petite ville anglaise…

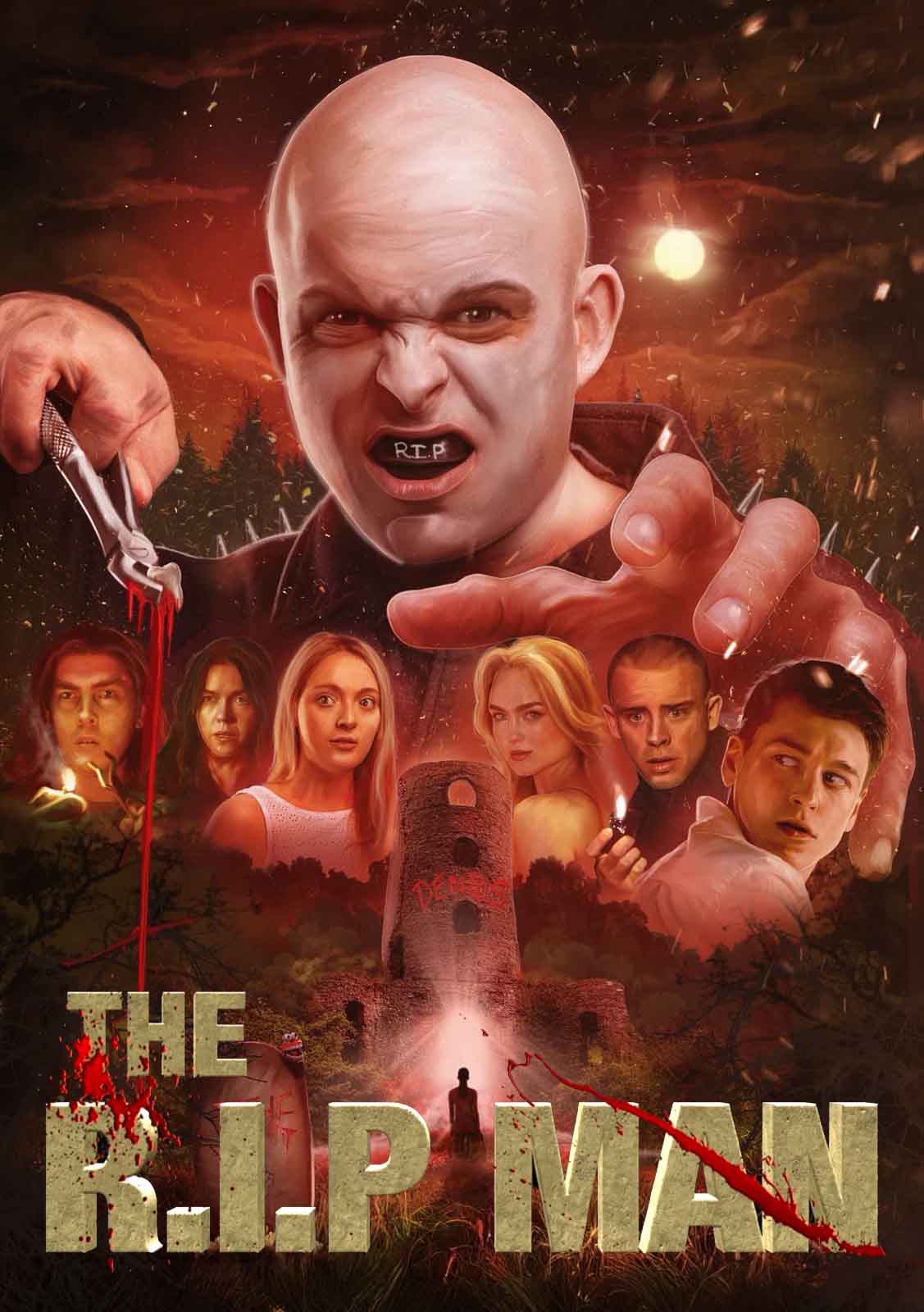

THE R.I.P. MAN

2025 – GB

Réalisé par Jamie Langlands

Avec Owen Llewelyn, Maximus Polling, Jasmine Kheen, Bruno Cryan, Mia Bowd, Callum Chapman, August Porter, Matt Weyland, Jamie Langlands, Paul Coster

THEMA TUEURS

En 2020, le producteur et scénariste Rhys Thompson commence à concevoir l’idée de ce qui deviendra The R.I.P. Man. « Un soir d’hiver, je zappais sur les chaînes de télé et je suis tombé par hasard sur un documentaire consacré à une maladie buccale rare appelée anodontie », raconte-t-il. « Une idée m’est alors venue à l’esprit : et si mon antagoniste en était atteint et l’assumait pleinement ? Petit à petit se sont assemblées les pièces du puzzle, comme ce protège-dents personnalisé et effrayant ou encore ces SMS annonçant la date du décès des victimes. » (1) Mais une bonne idée ne suffit pas. Pour aider à convaincre des investisseurs de s’embarquer dans cette aventure, Rhys Thompson et le réalisateur Jamie Langlands (The Cellar) se lancent dans un court-métrage/teaser dans le but d’aider à boucler le financement nécessaire à l’élaboration du long. A force de persévérance, The R.I.P. Man voit enfin le jour sous son format définitif grâce à un budget pourtant extrêmement modeste estimé à 20 000 £. Si Thompson cite parmi ses influences Halloween, Le Silence des agneaux, Scream ou Les Griffes de la nuit, l’envie qui sous-tend ce film est le lancement d’un tout nouveau croquemitaine suffisamment marquant et original pour donner naissance – pourquoi pas ? – à une franchise.

L’intrigue se situe dans la ville fictive de Tarkers, au cœur du Sussex. La caméra s’intéresse d’abord à une jeune femme, Abigail (August Porter), qui semble se préparer pour une sortie, mais dont les plans sont violemment contrariés par l’intrusion d’un homme chez elle. Notre tueur fou apparaît ainsi dès les premières minutes, à visage découvert. Contrairement à ses « confrères » volontiers masqués, Alden Pick (Owen Llewelyn) ne dissimule pas son faciès blafard et chauve. Muet, affublé de cette fameuse anodontie génétique caractérisée par l’absence congénitale de toutes les dents primaires, il bave, ricane et massacre à tour de bras. Sa première victime est donc Abigail, dont il perce la mâchoire à l’aide d’une sorte de chignole pour pouvoir lui extraire une dent. C’est le triste sort qui attend tous les amis de la malheureuse, entrés à leur tour dans sa ligne de mire, y compris Jaden (Bruno Cryan), le petit-ami de la défunte, rendu inconsolable après sa mort. En menant ses investigations, la police rapproche le mode opératoire du tueur des pratiques d’une secte italienne médiévale connue sous le nom de « Dentes »…

Les dents de la mort

Les différents gimmicks qui annoncent l’entrée en scène du tueur sont savamment calculés pour entrer dans la tête des spectateurs et ménager des moments de suspense efficaces. Il y a d’abord ce dentier à ressort posé chez les futures victimes, qui n’est pas sans rappeler la nouvelle Le Dentier claqueur de Stephen King – publiée dans le recueil Rêves et cauchemars et adaptée par Mick Garris dans le film Quicksilver Highway. Puis vient le SMS funeste, sur lequel apparaît le nom des cibles infortunées de l’assassin édenté, leur date de naissance, leur date de mort, un émoji en forme de dent et la mention « R.I.P. » qui peut se traduire de différentes manières : le traditionnel « Rest in Peace » (« Repose en paix »), la variante affichée sur les posters du film « Rest in Pain » (« Repose dans la douleur ») ou encore le verbe anglais « rip » (à prendre ici au sens « arracher »). Ajoutez à ça le rire lugubre d’Alden Pick et vous obtenez la recette infaillible de ce slasher bizarre qui, certes, n’évite pas la mécanique habituelle du genre – on isole les jeunes héros un à un puis on les tue, pendant que l’enquête policière patine – mais se distingue par la singularité de son psycho-killer et par le soin apporté à sa mise en forme. Malgré un budget anémique – que trahit notamment une bande son constellée d’imperfections -, Jamie Langlands sertit en effet l’action dans un beau format Cinemascope et renforce chaque fois qu’il le peut la photogénie des décors. Riche en rebondissements, The R.I.P. Man s’achève sur une fin ouverte. La suite potentielle se concrétisera d’ailleurs dans la foulée, une campagne de financement participatif ayant permis de lancer la production de The R.I.P. Man 2.

(1) Extrait d’une interview publiée sur Search My Trash en septembre 2024

© Gilles Penso

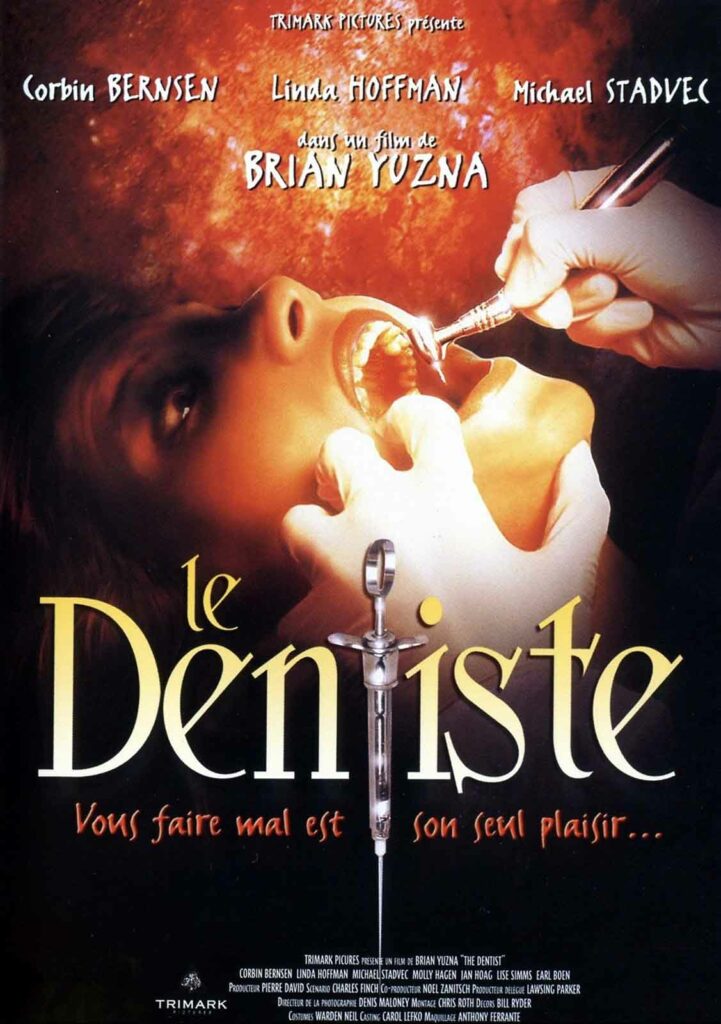

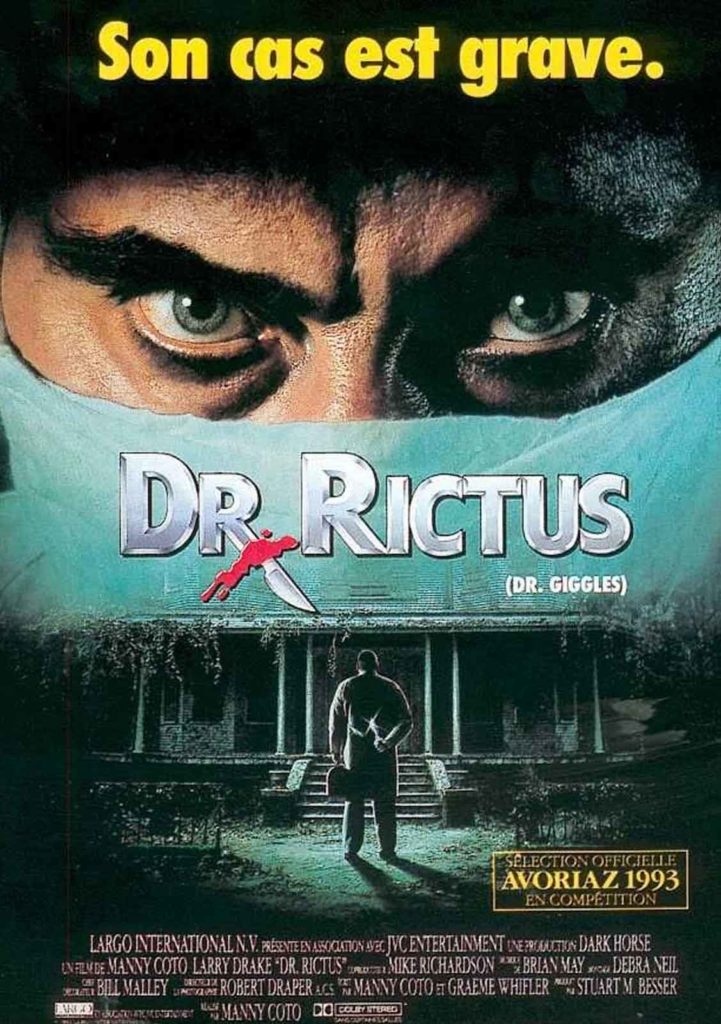

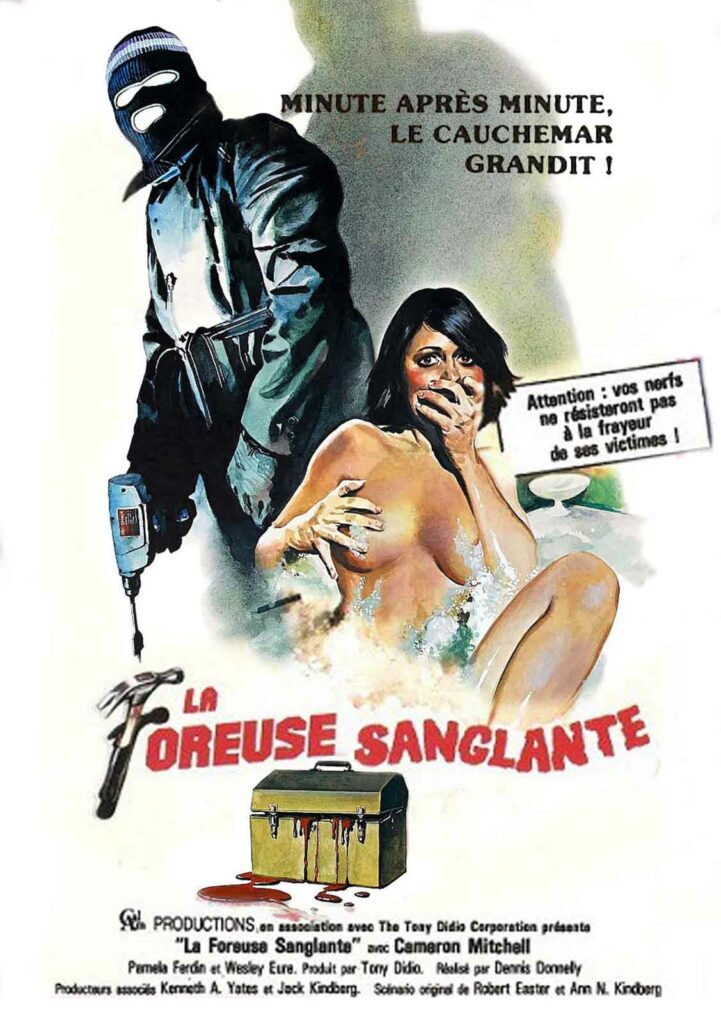

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article