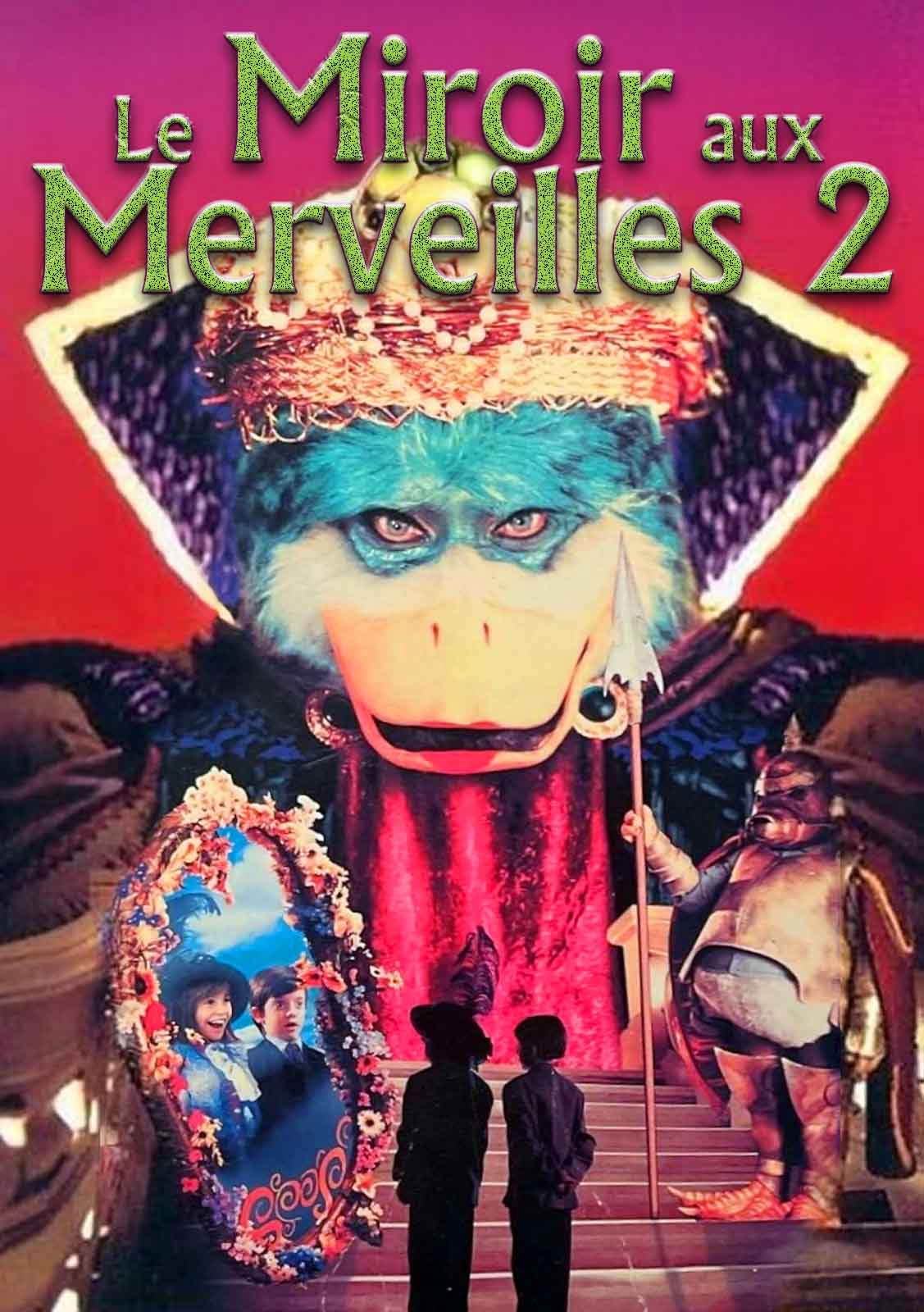

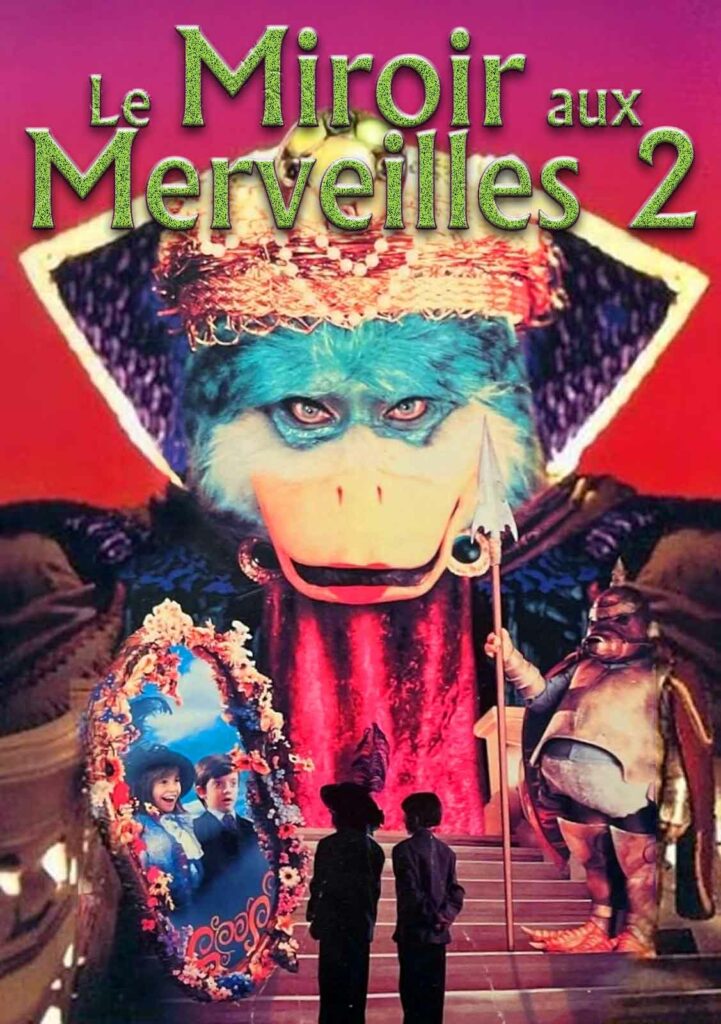

Dans cette deuxième aventure, la maléfique reine Dragora et ses officiers palmipèdes traversent le miroir magique pour pénétrer dans notre monde…

MAGIC IN THE MIRROR : FOWL PLAY

1997 – USA

Réalisé par Ted Nicolaou

Avec Jamie Renée Smith, Kevin Wixted, Saxon Trainor, David Brooks, Godfrey James, Eileen T’Kaye, Gerrit Graham, Bryan T. Jerrill, Eugen Cristian Motriuc

THEMA CONTES I SAGA CHARLES BAND

Le Miroir aux merveilles a toujours été envisagé comme un diptyque. Le premier opus semblait se suffire à lui-même – avec son happy end apaisant la situation et permettant à tous les événements fâcheux de rentrer dans l’ordre – et ce second épisode ne fut distribué qu’un an plus tard, prolongeant les événements de son prédécesseur pour capitaliser une fois de plus sur son concept délirant. Mais en réalité, les deux films ont été tournés simultanément par la même équipe, avec les mêmes acteurs et dans les mêmes décors roumains, sous la houlette du réalisateur Ted Nicolaou, toujours prompt à offrir au public les films les plus aboutis possibles malgré les budgets impossibles imposés par le producteur Charles Band. Cette sortie décalée est donc une stratégie de Band, conçue pour alimenter sans discontinuer les bacs vidéo à destination du jeune public, comme le firent la trilogie Prehysteria ou les deux Les Lutins sauteurs. Mais ce que Band ne prévoit pas à l’époque, c’est la fin de son partenariat juteux avec le studio Paramount, qui distribuait jusqu’alors tous les titres du catalogue Moonbeam (destinés aux enfants) sur le marché vidéo. Le Miroir aux merveilles 2 sera donc le dernier film de la collection à sortir avec le célèbre logo de la montagne étoilée avant son générique.

Le début du Miroir aux merveilles 2 nous emmène sur un terrain familier. Au pays des canards, la reine Dragoa (Eileen T’Kaye) se comporte toujours comme un tyran, continue à boire du thé conçu à partir de pauvres malheureux transformés en sachets d’infusion géants et fomente sa vengeance contre la petite Mary Margaret (Jamie Renée Smith) qui lui a causé tant de tort dans le premier film. Mais comment traverser le miroir qui mène vers le monde des humains ? La solution va venir du professeur Tuttle (Mihai Niculescu), frustré de ne pas être pris au sérieux par ses pairs et bien décidé à utiliser le rayon de son invention, le « doppelganger », pour en mesurer les effets. Or en l’activant, il provoque un phénomène qui permet à Dragora de débarquer de l’autre côté du miroir, accompagnée de son « canard à tout faire » Swanson (Eugen Cristian Motriuc) et du général Dabble (Ion Haiduc). Face à cette crise, la reine Hysop (Saxon Trainor) envoie le maître des miroirs Melilot (Godfrey James) et son assistant maladroit Tansy (Kevin Wixted) dans le monde des humains pour tenter de régler la situation. « Le destin de nos deux mondes dépend de vous » leur dit-elle, histoire de leur mettre un peu la pression…

Couacs en vrac

Les situations comiques de ce second épisode s’appuient autant sur l’intrusion des palmipèdes caquetants dans notre monde (qui se font passer pour des invités d’une soirée costumée) que sur les préparatifs de la réception elle-même, organisée chez les parents de Mary Margaret. Lorsque Bloom (David Brooks), le maître d’hôtel très snob, affirme à la mère : « les enfants ne m’aiment pas », celle-ci rétorque : « Ma fille a affronté des monstres d’une autre dimension, elle saura vous gérer ». Les dialogues co-écrits par Ken Carter et Frank Dietz fusent ainsi avec un joyeux sens de l’absurde et dotent Le Miroir aux merveilles 2 d’une légèreté aussi récréative que celle du premier film. D’autant que l’inversion de la situation – ce ne sont plus les humains qui pénètrent chez les canards mais le contraire – permet de varier les plaisirs et d’éviter les redites. Revers de la médaille : le décor principal du film, la maison de la jeune héroïne et de ses parents, n’offre qu’un nombre limité de possibilités narratives, au sein d’une mécanique de Vaudeville riche en quiproquos mais un peu répétitive à la longue. Fort heureusement, le délire ambiant et le jeu toujours pétillant de la petite Jamie Renée Smith emportent agréablement le morceau.

© Gilles Penso

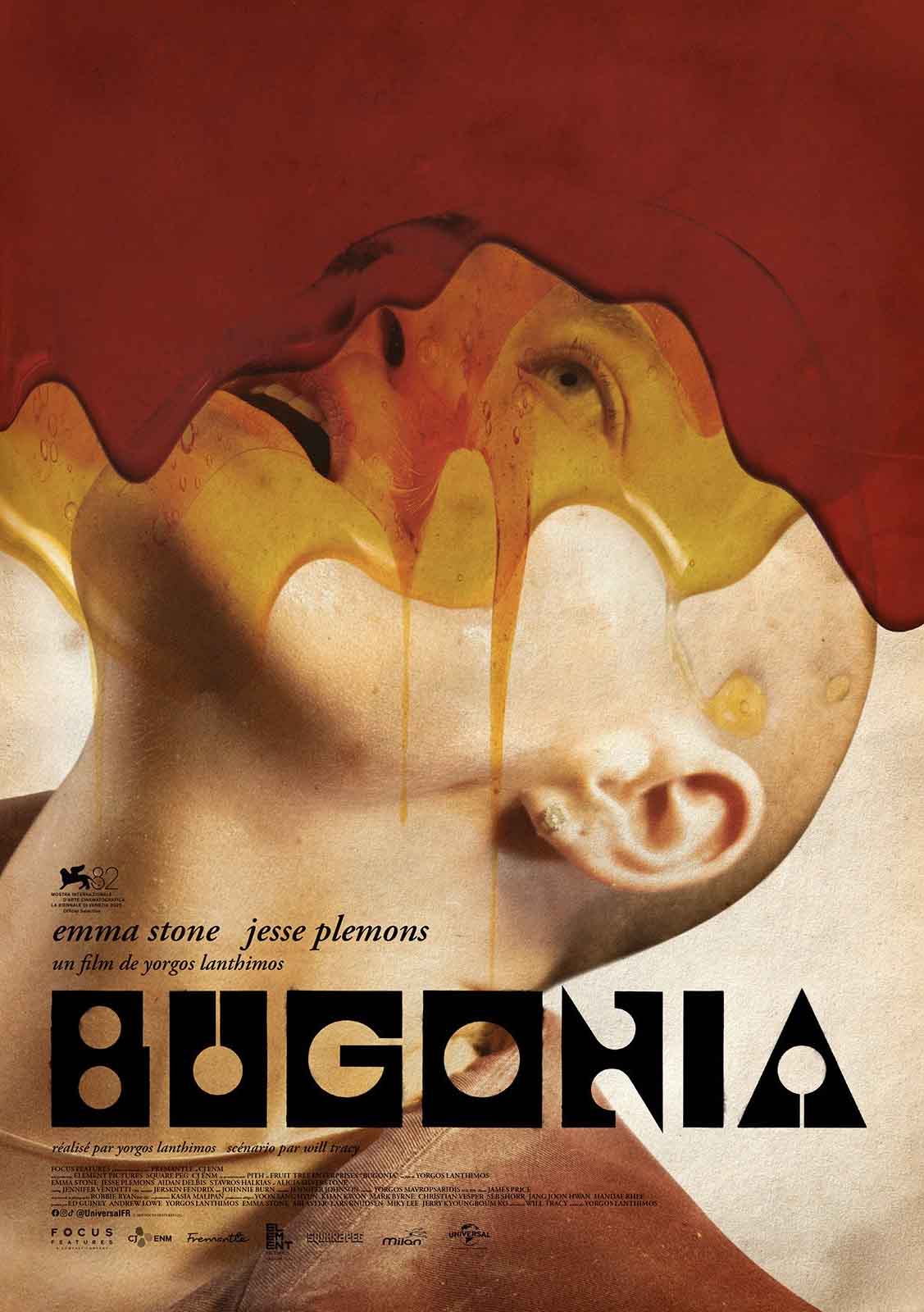

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article