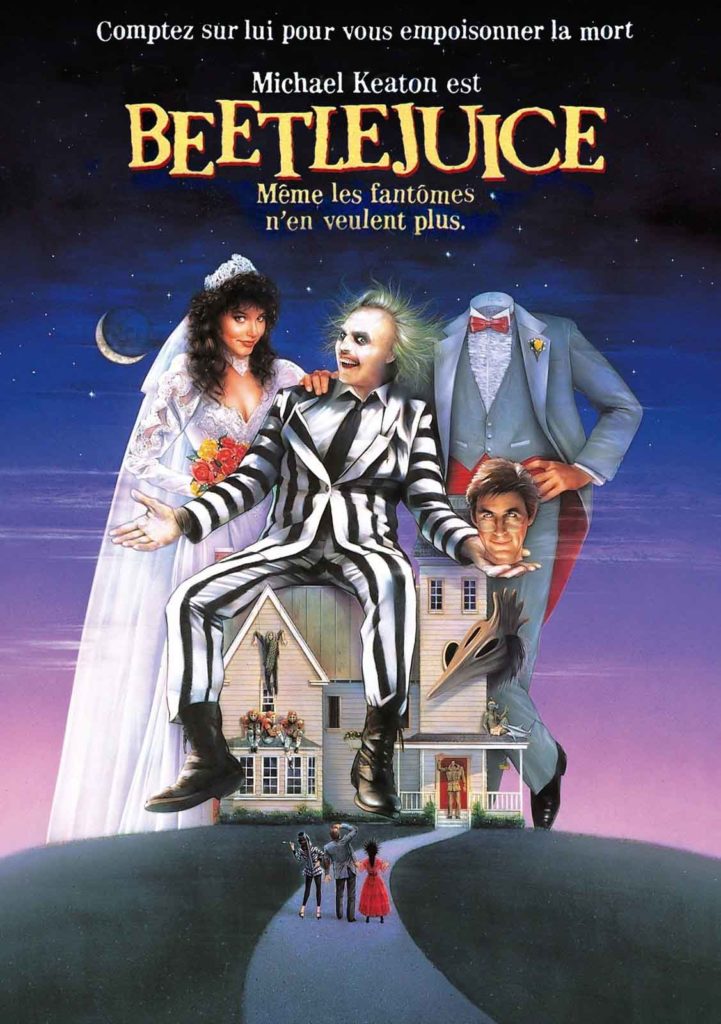

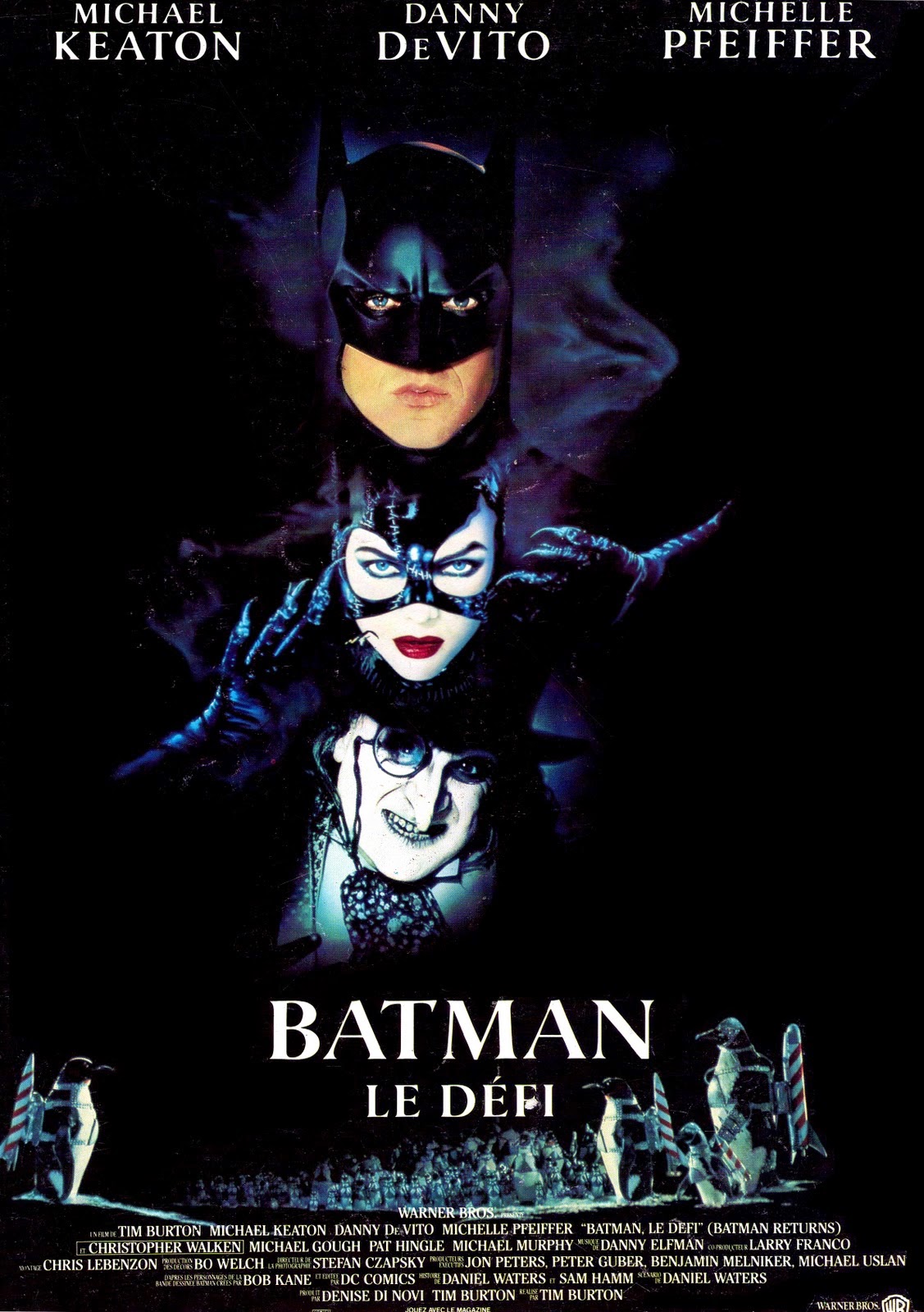

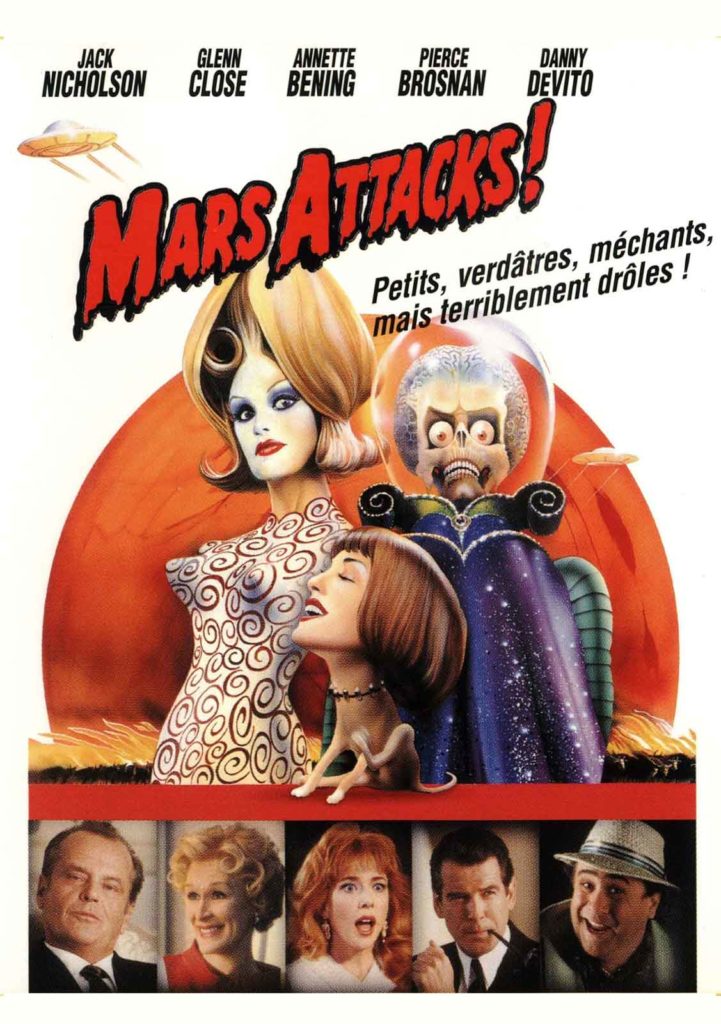

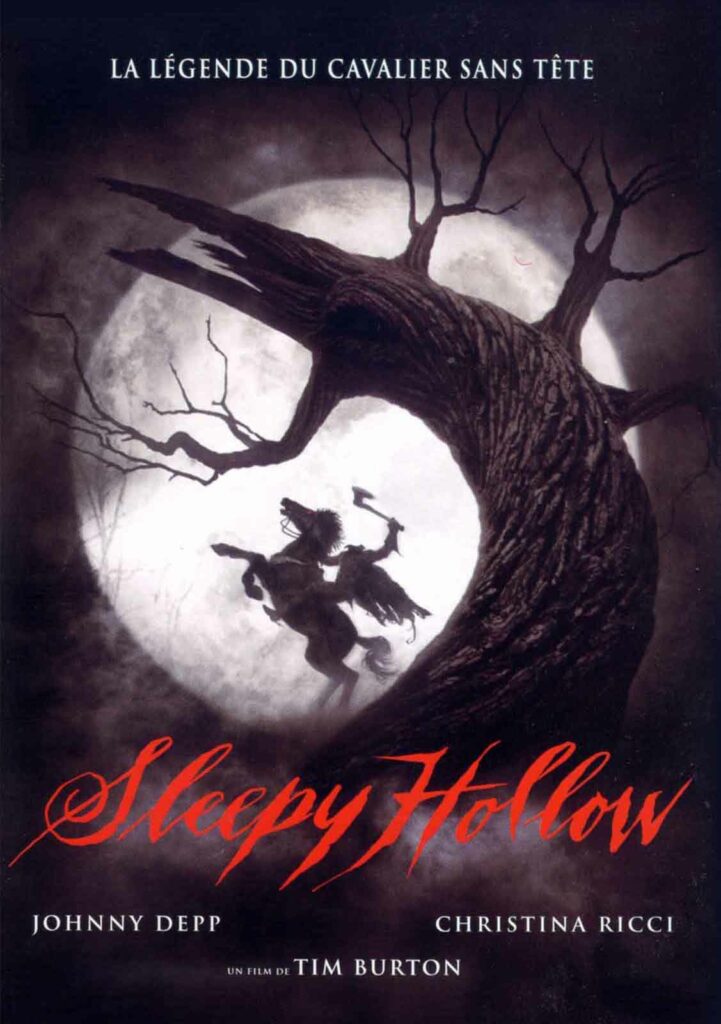

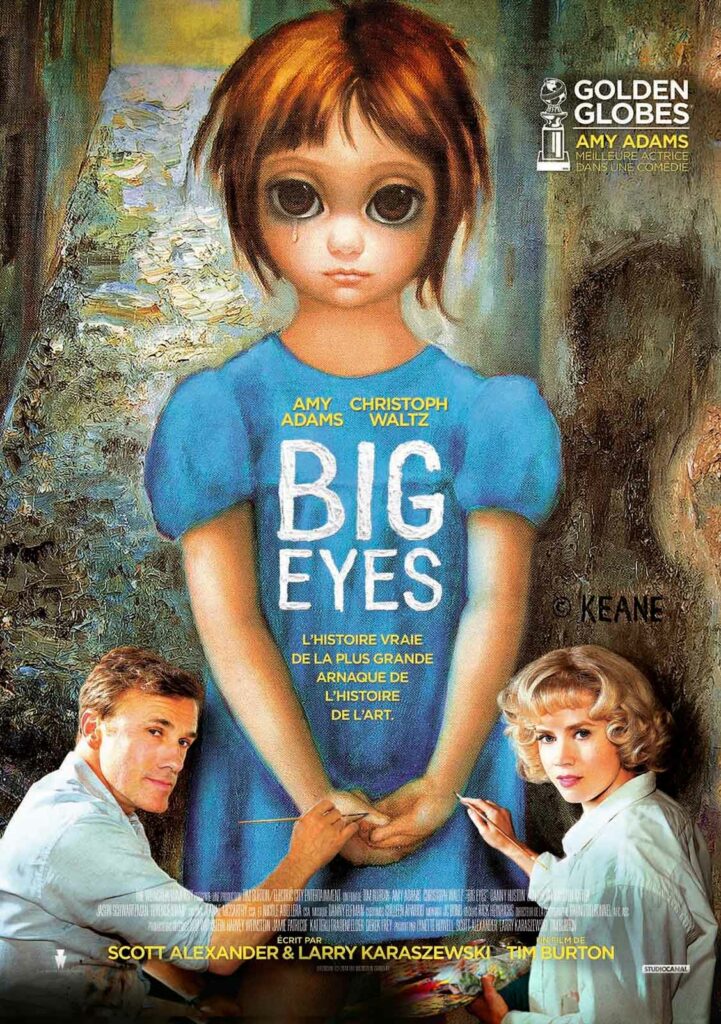

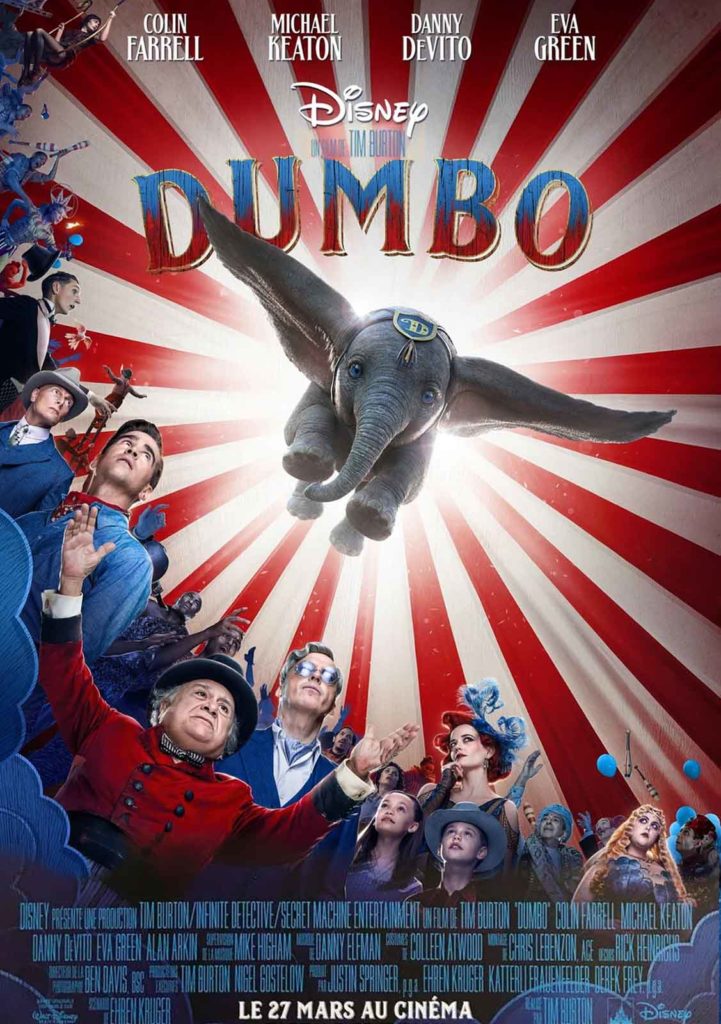

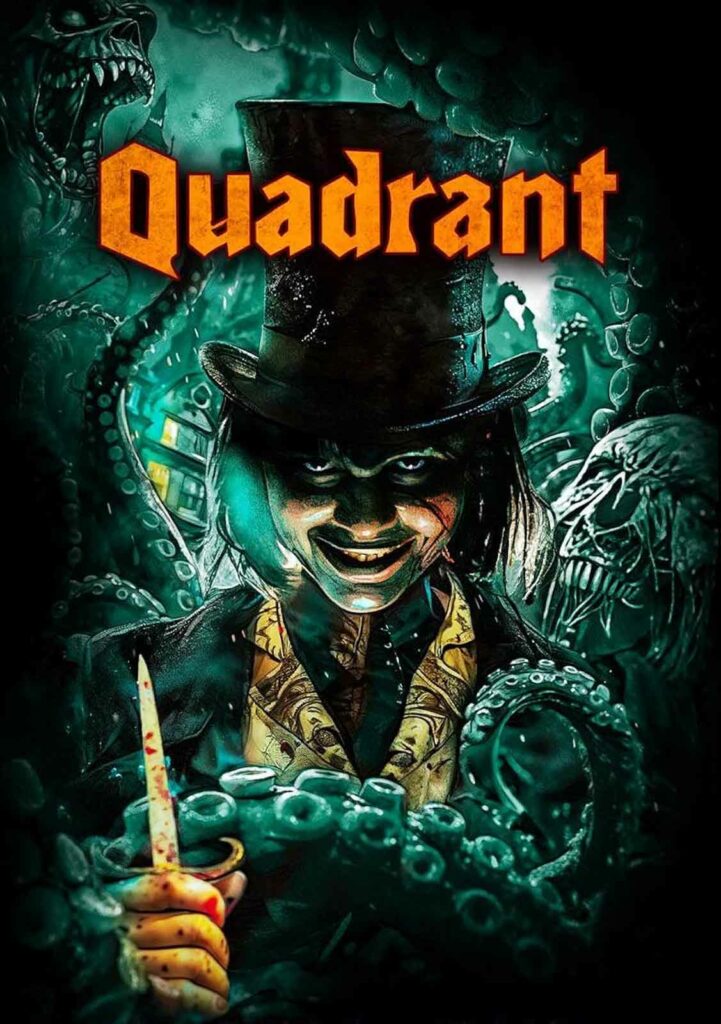

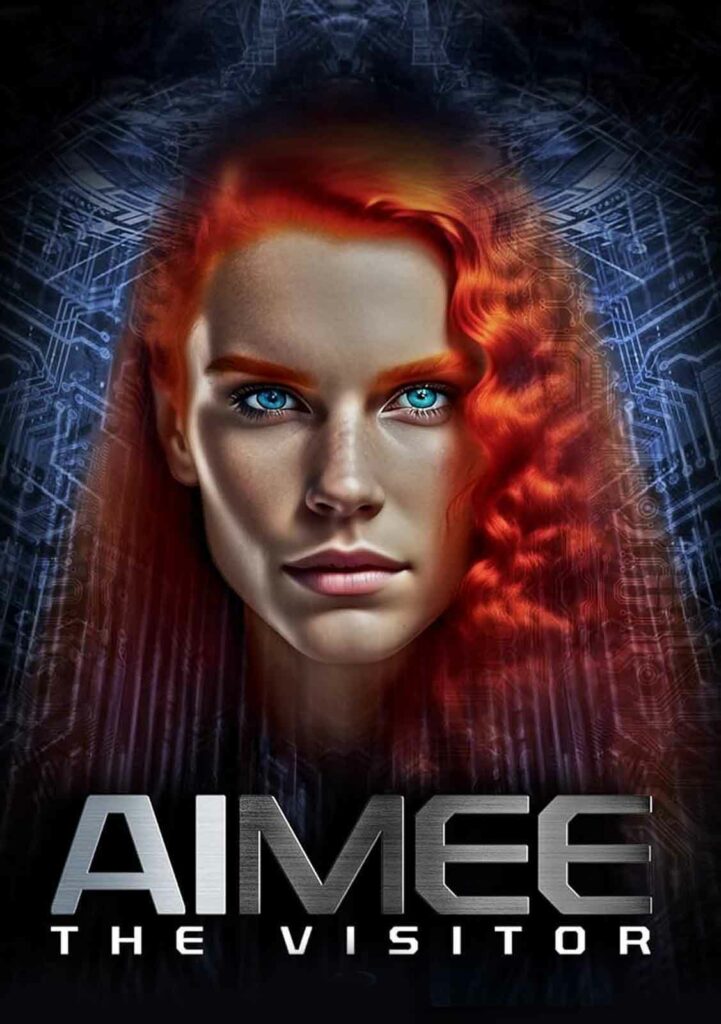

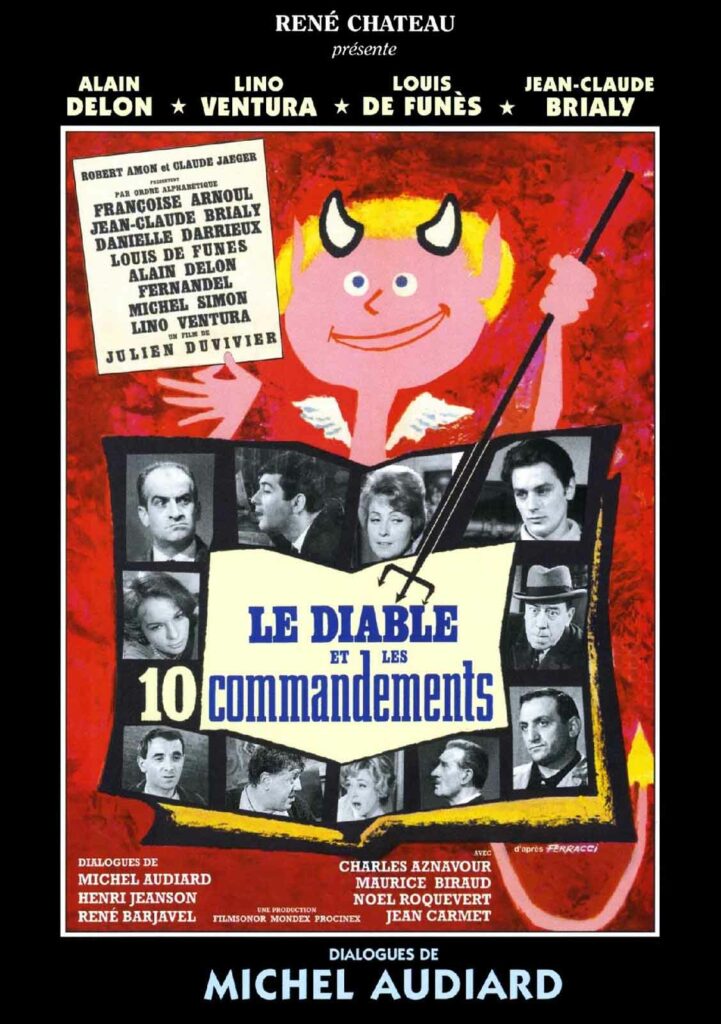

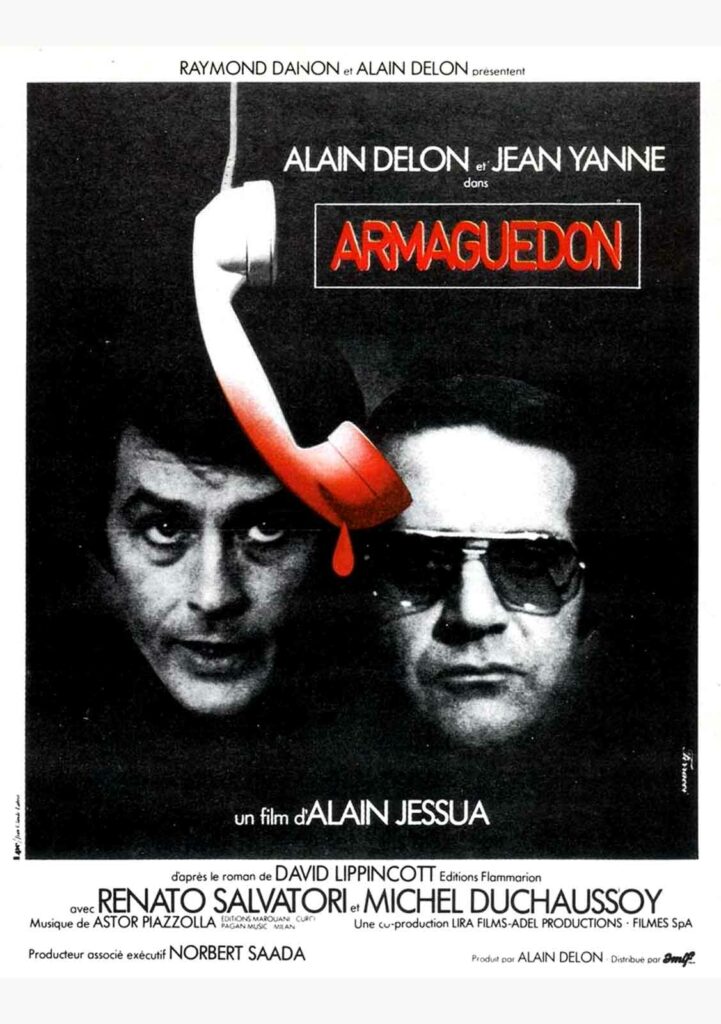

Tim Burton est un cas tout à fait à part dans l’histoire d’Hollywood. Bien qu’il ait travaillé avec les plus grands studios de la capitale mondiale du cinéma (Warner, Disney, 20th Century Fox, Paramount, Columbia), il n’est jamais entré dans le rang, refusant le conformisme pour affirmer haut et fort sa singularité. Avec lui les marginaux, les inadaptés, les asociaux et les exclus sont devenus de nouveaux héros, quittant l’ombre où ils se terraient pour occuper le haut de l’affiche. Chez Tim Burton les super-héros sont des êtres névrosés et schizophrènes, les vivants hantent les morts, Halloween est plus joyeux que Noël et les monstres sont bien plus attachants que les êtres « normaux ». On ne compte plus le nombre d’adolescents complexés qui, face à la relecture du monde proposée par Burton, ont osé exprimer leur différence, la brandissant même fièrement comme un étendard. Jack Skellington, Edward aux Mains d’Argent et Beetlejuice sont devenus les figures de proue de ce mouvement anticonformiste, comme jadis Dracula et le Monstre de Frankenstein permirent au jeune Tim Burton de sortir de ses névroses pour construire sa propre personnalité. Si son cinéma touche autant, c’est sans doute aussi parce qu’il est très personnel, nombre de ses protagonistes n’étant qu’un reflet à peine déformé de lui-même. Même les femmes de sa vie hantent son œuvre, muses aux mille visages qui, tour à tour femme-vampire, Martienne languide, complice d’un serial-killer ou sorcière hydrocéphale, donnent corps à son imagination débridée. Voici la liste de tous les longs-métrages mis en scènes par Tim Burton. Et profitons-en pour rappeler que non, ce n’est pas lui le réalisateur de L’Étrange Noël de Monsieur Jack.

Cliquez sur les posters pour lire les critiques