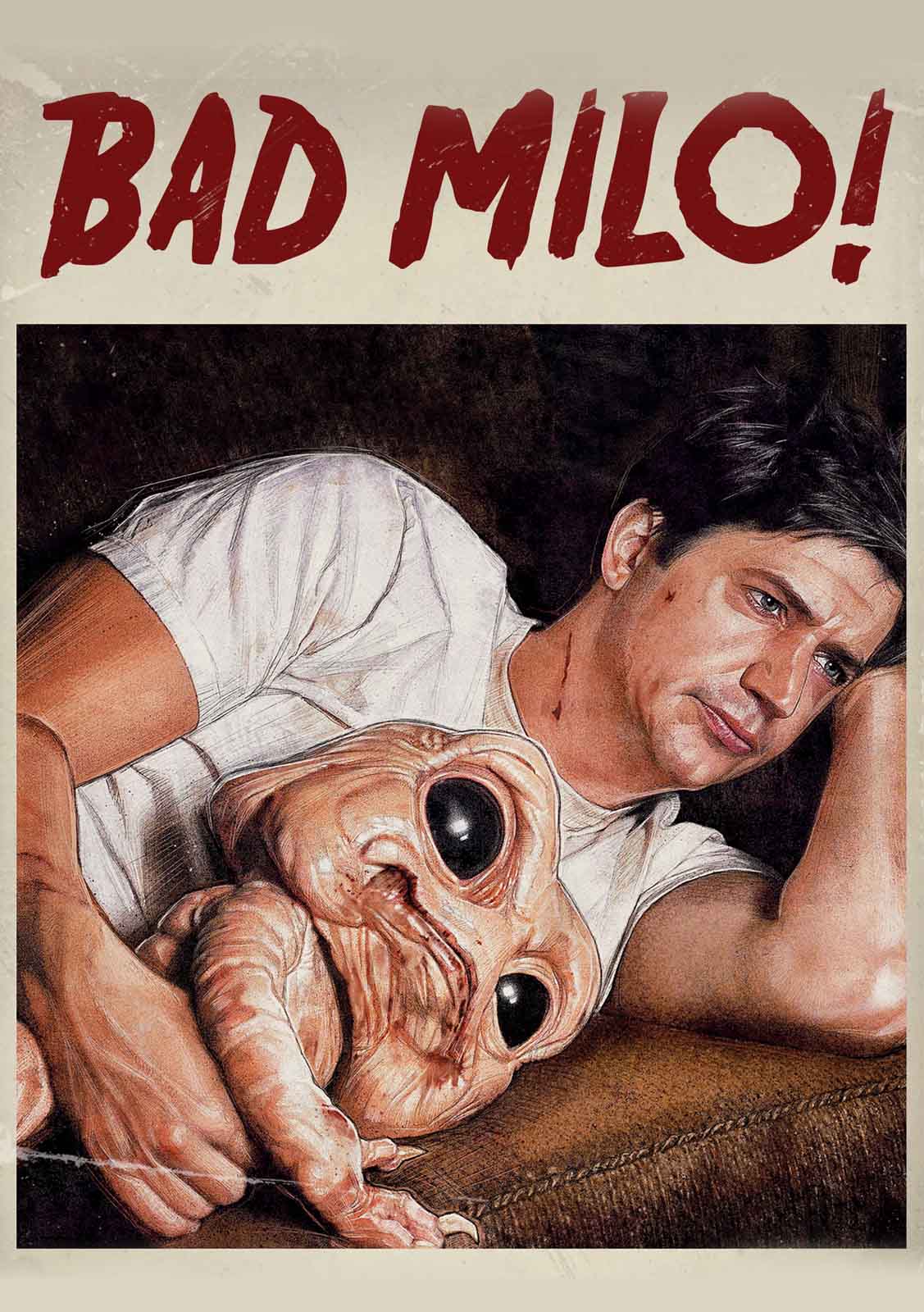

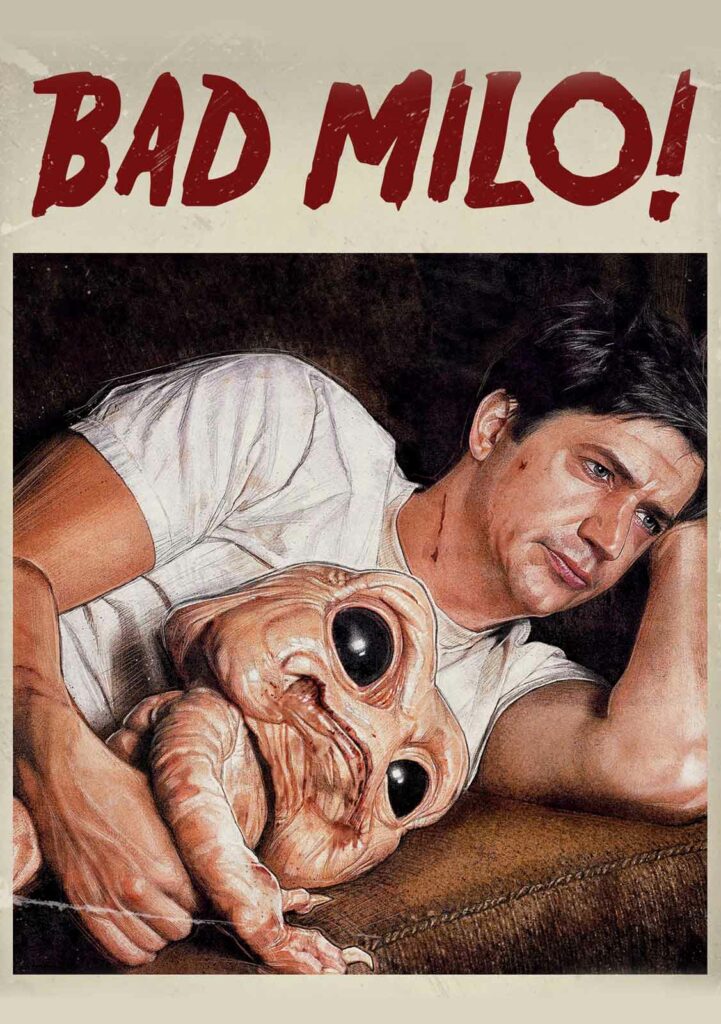

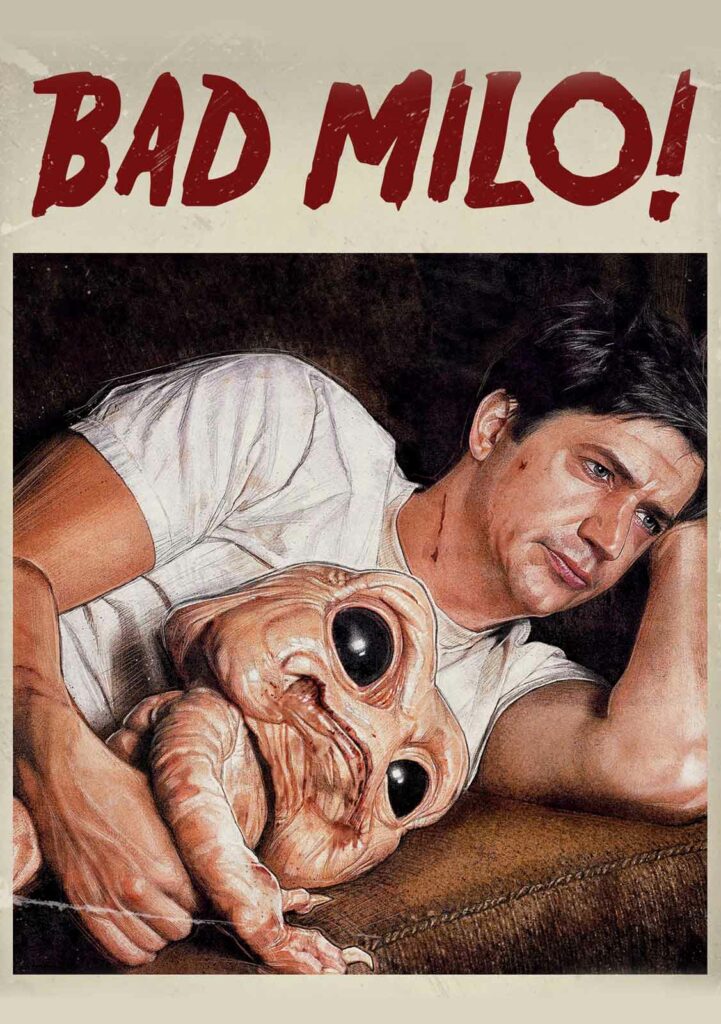

Un homme victime de troubles gastriques répétés découvre un jour qu’un petit monstre vorace se loge dans ses intestins…

BAD MILO !

2013 – USA

Réalisé par Jacob Vaughan

Avec Ken Marino, Gillian Jacobs, Stephen Root, Peter Stormare, Mary Kay Place, Patrick Warburton, Kumail Nanjiani, Michael Penfold

THEMA MUTATIONS I PETITS MONSTRES

Le concept de Bad Milo est digne du David Cronenberg de Frissons et Chromosome 3 ou du Frank Henenlotter de Frère de sang et Elmer le remue-méninges. Pourtant, le second long-métrage de Jacob Vaughan, signataire de la comédie policière The Cassidy Kids, ne ressemble à rien de connu. L’idée abracadabrante qui sous-tend le scénario aurait pu donner lieu à un spectacle trash et dégoulinant, quelque part entre les productions Troma les plus gratinées et les délires gores japonais assumant joyeusement leur mauvais goût (parmi lesquels un improbable Zombie Ass : Toilet of the Dead qui s’intéresse lui aussi au fondement de ses infortunés héros). Mais s’il assume frontalement son sujet « culotté » et s’il s’octroie quelques séquences gore carabinées, Jacob Vaughan rejette toute vulgarité et se drape même d’une certaine pudeur. Cette approche paradoxale rend Bad Milo insaisissable et fascinant. Le film nous fait rire et parvient même à nous toucher parce qu’il s’intéresse avant tout à ses personnages, à leurs failles, leurs défauts, leurs complexes et leurs fêlures. Voilà qui est surprenant, de la part d’un scénario centré sur le monstre assoiffé de chair humaine qui surgit de l’anus de son personnage principal !

Duncan (Ken Marino) est le héros de Bad Milo. Il forme avec Sarah (Gillian Jacobs) un couple tranquille et aimant, mais plusieurs éléments de sa vie provoquent chez lui des crises de stress qui se traduisent par des troubles gastriques. Comptable dans une société menée par un businessman sans scrupule (Patrick Warburton), il est contraint d’installer son bureau dans d’anciennes toilettes exiguës où il cohabite avec un collègue pénible (Erik Charles Nielsen), puis se retrouve chargé de licencier tous les employés non performants. Voilà qui ne facilite guère son transit intestinal ! Dans sa vie familiale, les choses ne sont pas beaucoup plus reluisantes. Son père (Stephen Root) a disparu de la circulation depuis qu’il est enfant et sa mère (Mary Kay Place) s’est mise en couple avec un quadragénaire (Kumail Nanjiani) qui aime détailler leurs ébats sexuels. Le gastro-entérologue qu’il consulte (Toby Huss) repère un gros polype dans son tube digestif. Lorsque la quantité de stress emmagasinée devient trop importante, l’impensable se produit : le polype s’extrait de son organisme par voie anale et prend la forme d’un monstre de soixante centimètres de haut ! Cette créature insatiable s’échappe dès lors régulièrement, massacre tous ceux qui ont contrarié Duncan puis réintègre son corps…

Volte-fesse

Désireux de recourir à des effets spéciaux « à l’ancienne », le réalisateur sollicite l’atelier Fractured FX Inc. de Justin Raleigh (Insidious, Sucker Punch, Army of the Dead) pour concevoir une marionnette animatronique personnalisant cette créature capable d’évoquer tour à tour la rage, la voracité ou l’affabilité. Les effets numériques interviennent pour lui faire cligner les yeux et pour effacer les deux marionnettistes qui la manipulent, mais sa présence physique est parfaitement palpable. Le design d’Aaron Sims (Stranger Things, Ça, Ready Player One), qui évoque parfois celui du bébé reptile de la série V, ne cherche jamais à nous faire croire à un être réaliste. Ce monstre malicieux et affamé est de la même trempe que les Critters, les Ghoulies ou les Gremlins, mais ce n’est pas seulement la nostalgie des années 80 qui dicte son look. Il se positionne avant tout comme un symbole, la part sombre d’un héros affable qui s’éveille pour faire ce dont il rêve inconsciemment sans oser se l’avouer : affronter ceux qui lui pourrissent la vie et leur rendre la monnaie de leur pièce. Milo (car tel est le nom de la bête) est le Mister Hyde de Duncan, l’équivalent gastrique du singe d’Incident de parcours ou du George Stark de La Part des ténèbres. Si cette bestiole anthropophage est l’attraction principale du film, les excellentes prestations de Peter Stormare en psychiatre cinglé, Patrick Warburton en patron amoral ou Stephen Root en père démissionnaire sont délectables, les dialogues reposant en grande partie sur des joutes verbales totalement improvisées. Exploité de manière confidentielle en salles et en vidéo, Bad Milo est donc une curiosité très recommandable.

© Gilles Penso

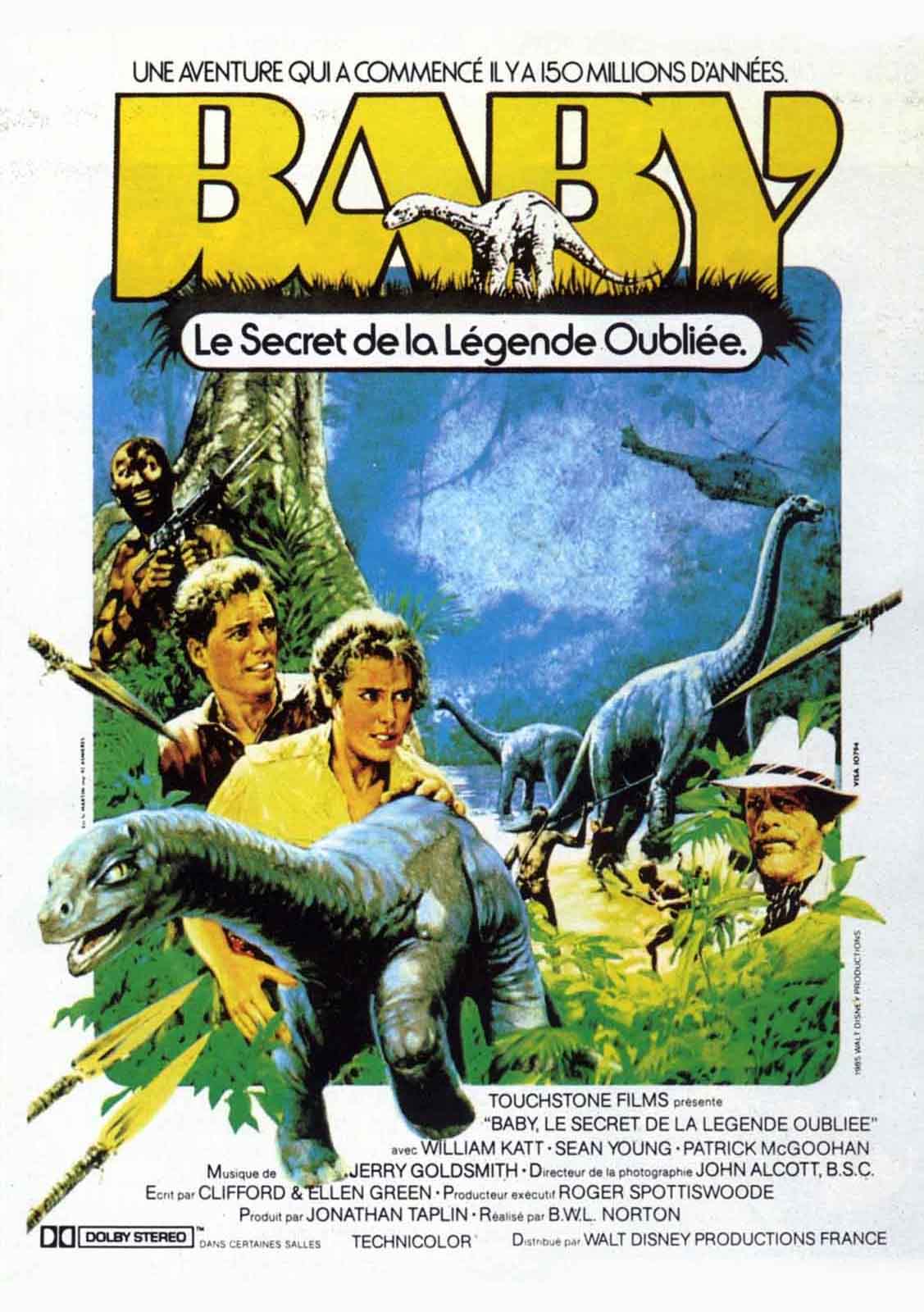

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article