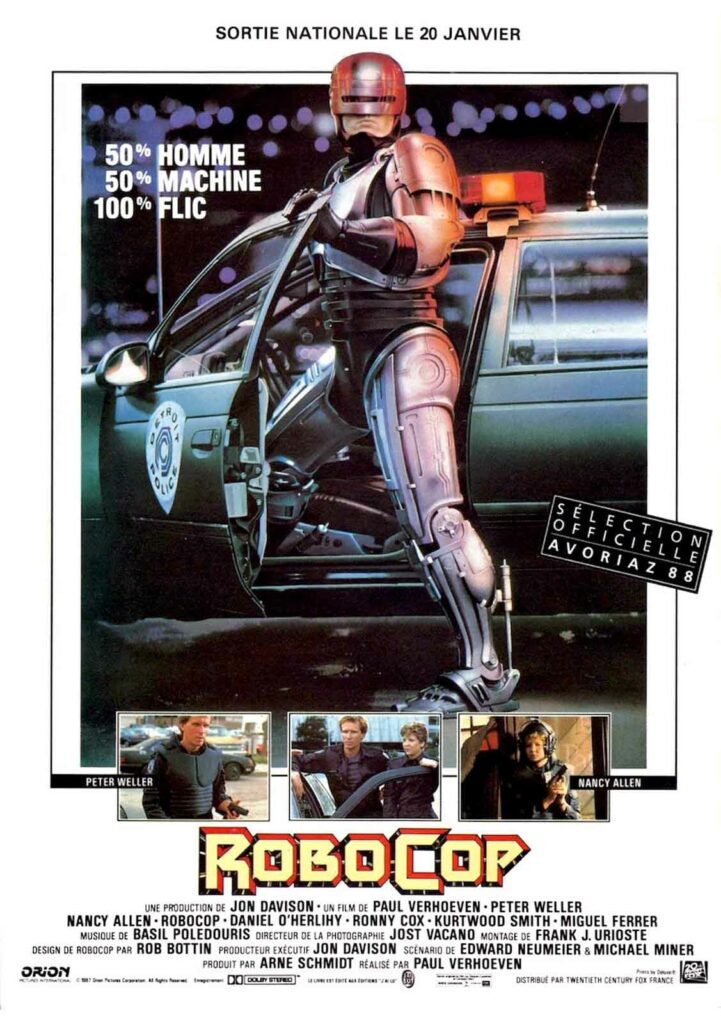

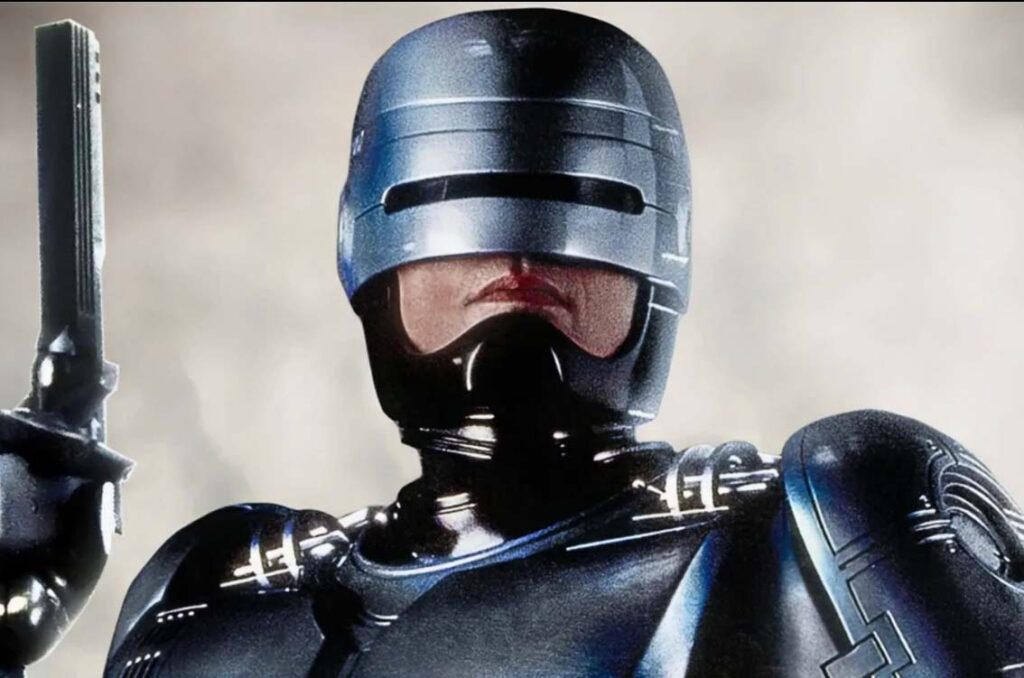

Robocop est né de la conjonction de plusieurs talents : l’imagination fertile des scénaristes Ed Neumeier et Michael Miner, la folle énergie du producteur Jon Davison, la vision brutale et sans concession du réalisateur Paul Verhoeven et le talent artistique infaillible des créateurs d’effets spéciaux Rob Bottin et Phil Tippett. Il en résulte une fable de science-fiction satirique, violente, drôle et désespérée à la fois, bref un objet filmique inclassable et pourtant promis immédiatement à un gigantesque succès. Le mythe se déclinera sous plusieurs formes pour le grand et le petit écran, sans jamais retrouver totalement l’étincelle magique du premier opus.

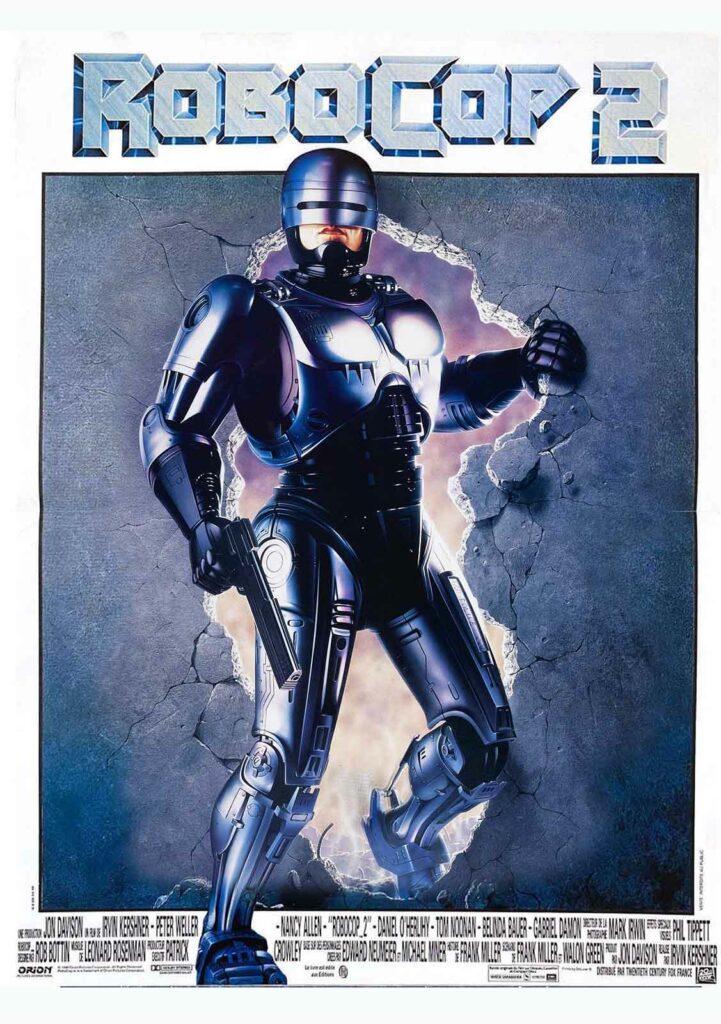

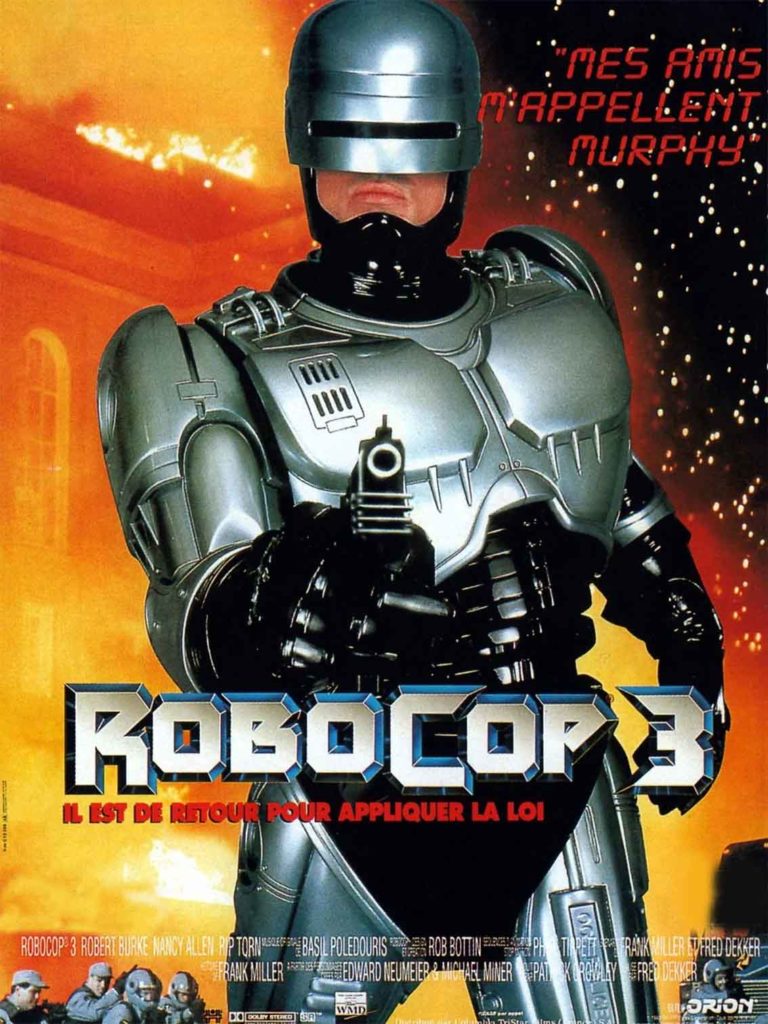

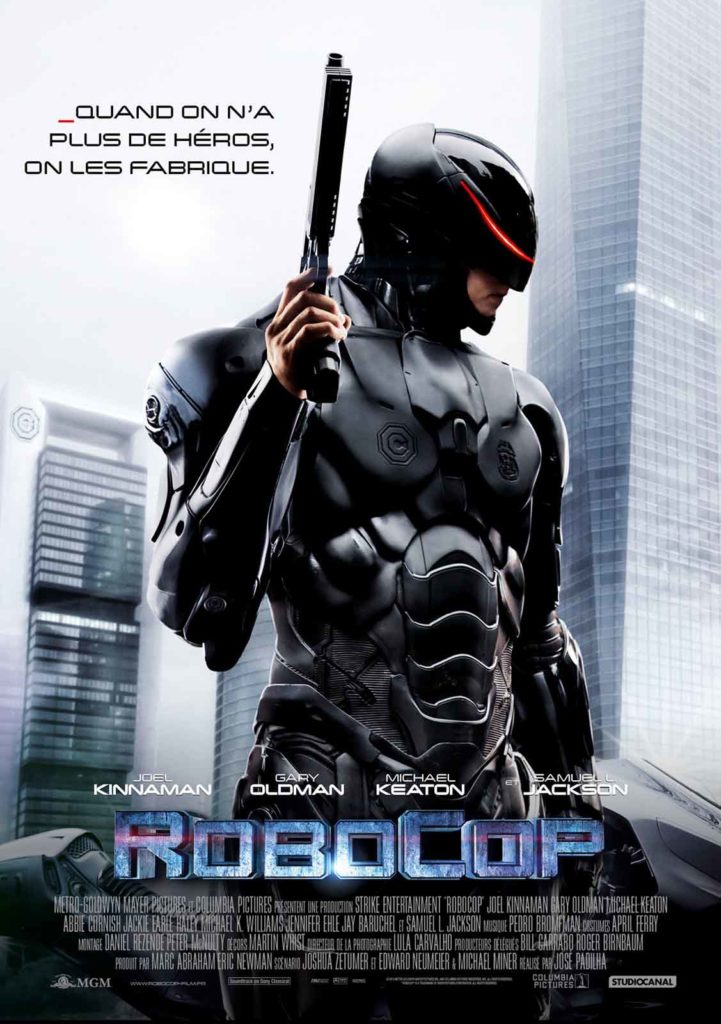

Cliquez sur les affiches pour lire les critiques

1994: Robocop

créée par Stephen Downing

2001: Robocop : directives prioritaires

créée par Julian Grant

2014: Robocop

de Jose Padilha